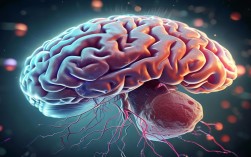

大脑思维原理是一个复杂而精密的系统,涉及神经科学、心理学和认知科学等多个领域的交叉研究,从本质上讲,思维是大脑对信息进行处理、整合、创新和输出的动态过程,其核心依赖于神经元之间的电化学信号传递、神经网络的结构可塑性以及不同脑区的协同工作。

神经元与突触:思维的基本单元

大脑约有860亿个神经元,每个神经元通过树突接收信号,通过轴突传递信号,而神经元之间的连接点——突触,是信息传递的关键,当电信号(动作电位)到达轴突末梢时,会触发神经递质(如多巴胺、谷氨酸等)的释放,这些化学物质跨越突触间隙,与下一个神经元的受体结合,从而传递信息,突触具有“可塑性”,即根据使用频率增强或减弱连接强度,这是学习和记忆的细胞基础,反复练习某种技能会强化相关神经回路的突触连接,使思维更高效。

神经网络与信息处理层级

单个神经元的功能有限,但当大量神经元形成神经网络时,便能处理复杂信息,大脑的不同区域分工协作:

- 感觉皮层(如视觉皮层)负责接收外部信息,进行初步加工;

- 联合皮层(如前额叶皮层)整合多感官信息,参与决策、规划等高级思维;

- 边缘系统(如海马体)与情绪和记忆相关,影响思维的动机和方向。

信息处理呈层级化:低级脑区(如脑干)处理基本生理信号,高级脑区(如前额叶)进行抽象思维,看到“苹果”一词,视觉皮层先识别字形,联合皮层联系其语义(水果、红色等),边缘系统可能唤起相关的味觉或情感记忆,最终形成完整的认知。

思维的核心机制:从逻辑到创新

-

逻辑思维:依赖大脑的“工作记忆”系统,主要位于前额叶皮层,工作记忆容量有限(约7±2个信息单元),但通过组块化(如将“19216811”视为IP地址)可提升效率,逻辑推理通过神经网络中的“规则编码”实现,例如通过基底神经节的抑制机制排除错误选项,确保结论的准确性。

-

发散思维:与默认模式网络(DMN)相关,该网络在大脑休息时活跃,促进联想和创意,DMN允许思维在不同概念间自由跳跃,例如艺术家通过DMN将“悲伤”与“蓝色”“雨水”等意象关联,产生创作灵感。

-

元认知:即“对思维的思考”,涉及前额叶对自身思维过程的监控,解题时元认知会评估“这种方法是否有效?”并调整策略,这是高阶思维的重要体现。

影响思维的关键因素

- 神经递质:多巴胺与动机和专注力相关,血清素影响情绪稳定性,去甲肾上腺素调节警觉性,这些物质的平衡直接影响思维效率。

- 环境与经验:丰富的环境刺激可促进突触生长,而长期压力会损害海马体功能,降低记忆和思维能力。

- 睡眠与思维:睡眠中的快速眼动期(REM)有助于记忆整合,非快速眼动期(NREM)则清除代谢废物,保证思维清晰度。

思维的可塑性与训练

大脑具有终身可塑性,通过刻意练习可优化思维模式,冥想增强前额叶对情绪的控制力,学习新语言扩大神经网络连接,而批判性思维训练则提升逻辑推理的准确性,这种可塑性意味着思维能力并非固定,而是可以通过持续学习和挑战得到提升。

相关问答FAQs

Q1:为什么压力大时思维会变得混乱?

A:压力会激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴),导致皮质醇水平升高,长期高皮质醇会损害前额叶皮层的功能,抑制工作记忆和逻辑推理,同时过度激活杏仁核(情绪中枢),使人注意力分散、判断力下降,从而出现思维混乱。

Q2:如何通过日常活动提升思维能力?

A:可通过以下方式优化大脑功能:①有氧运动(如跑步)增加脑血流量,促进神经元生长;②阅读复杂书籍并主动总结,强化前额叶的整合能力;③学习新技能(如乐器)激活多脑区协同;④保证7-9小时睡眠,支持记忆巩固;⑤社交互动刺激默认模式网络,提升创造力。