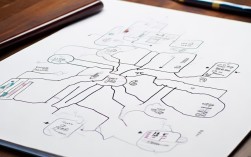

周末计划的制定可以通过思维导图的形式系统梳理时间、活动、资源等要素,确保计划合理且高效,思维导图以“周末计划”为中心节点,向外延伸出时间规划、活动安排、资源准备、应急调整等主要分支,每个分支 further 细分具体内容,形成清晰的行动框架。

时间规划分支

时间规划是周末计划的基础,需结合个人作息、任务优先级及外部时间约束(如工作日结束时间、机构开放时间等),可按时间段划分,

- 周五晚:预留1小时进行计划复盘与物资准备(如整理背包、预约活动),同时保证充足睡眠(建议23:00前入睡),避免熬夜影响周末状态。

- 周六上午(9:00-12:00):安排精力要求高的任务(如学习、运动、处理重要事务),此时段专注力较佳;下午(14:00-17:00)可安排社交或轻度活动(如朋友聚会、逛展);晚上(19:00-22:00)用于放松(如观影、阅读)。

- 周日:上午可延续周六的活动节奏,或安排家庭事务(如打扫、采购);下午需预留“缓冲时间”(16:00-18:00),避免计划过满导致焦虑;晚上(20:00后)进行下周计划准备(如整理工作资料、衣物搭配),确保平稳过渡到工作日。

可通过表格细化每日时间分配,

| 时间段 | 主要活动 | 备注说明 |

|---|---|---|

| 周五晚 19:00-20:00 | 周计划复盘+物资准备 | 列出待办清单,预约周六活动门票 |

| 周五晚 22:30 | 准备入睡 | 设定22:30闹钟,避免熬夜 |

| 周六 9:00-11:30 | 健身/学习/处理工作 | 选择1-2项高优先级任务,专注完成 |

| 周六 14:00-17:00 | 社交/兴趣活动 | 如约朋友喝咖啡、参加手作工坊 |

| 周六 19:00-21:00 | 晚餐+娱乐 | 简单烹饪或外出就餐,后看一部电影 |

活动安排分支

活动需兼顾“必要性”与“愉悦性”,避免单一化,可细分为:

- 自我提升类:线上课程、阅读、技能练习(如乐器、绘画),建议每周至少安排2-3小时,长期积累可见效。

- 健康运动类:户外跑步、瑜伽、健身房训练,结合天气灵活调整,例如雨天可改为居家HIIT或跳绳。

- 社交娱乐类:家庭聚餐、朋友出游、观影看展,优先选择低成本高互动活动(如公园野餐、公益展览)。

- 生活事务类:衣物清洗、房间整理、周采购等,可集中处理(如周日上午2小时完成),避免碎片化占用时间。

资源准备分支

确保活动顺利执行需提前准备资源,包括:

- 物资清单:运动装备(运动服、跑鞋)、学习资料(书籍、笔记本)、活动道具(野餐垫、相机)等,按“活动场景”分类打包,避免遗漏。

- 预算规划:设定周末总预算(如200元),按活动分配(餐饮80元、交通50元、娱乐70元),超支部分从下周预算中扣除,培养理性消费习惯。

- 工具支持:使用手机日历设置提醒(如“周六9:00健身”),借助待办清单APP(如滴答清单)实时跟踪任务进度,同步共享家庭计划(如使用共享日历协调家人时间)。

应急调整分支

计划需保留弹性以应对突发情况:

- 备用方案:若遇下雨,户外运动改为居家健身(如跟着APP做瑜伽);若朋友临时取消,可调整为独处活动(如泡茶、听播客)。

- 优先级排序:采用“四象限法则”区分任务紧急性与重要性,紧急重要”(如医院复诊)优先完成,“重要不紧急”(如长期学习)分段执行,“紧急不重要”(如临时快递)可委托他人。

- 复盘机制:周日晚上回顾计划完成度,分析未完成原因(如时间预估不足、任务难度过高),并在下周计划中优化,例如将“3小时读完一本书”调整为“精读2个章节+做笔记”。

通过思维导图梳理周末计划,既能避免遗漏重要事项,又能通过可视化结构平衡学习、工作与休闲,让周末真正成为“充电”与“享受”的时光。

相关问答FAQs

Q1:如何避免周末计划因突发情况被打乱?

A1:制定计划时预留“缓冲时间”(如每天下午1-2小时),并提前准备备用方案,若原计划户外徒步遇雨,可改为参观博物馆或居家观影;区分“固定任务”(如必须参加的会议)和“弹性任务”(如兴趣活动),优先保障固定任务,弹性任务根据实际情况灵活调整,建议使用支持“拖拽”功能的日历APP,当某项任务无法按时完成时,可直接拖至空闲时段,避免计划失效。

Q2:周末计划总是无法全部完成,如何合理分配任务量?

A2:可参考“80/20法则”,即优先完成20%能带来80%价值的核心任务(如重要学习、关键运动),其余任务可适当精简或合并,具体操作时,先列出所有待办事项,用“紧急性-重要性”四象限标注,只保留“重要且紧急”“重要不紧急”的任务,删除或委托“不重要”的事项;预估每项任务所需时间并预留20%冗余(如预计1小时的任务,分配1小时12分钟),避免因低估时长导致计划积压,长期坚持后,可根据实际完成率调整任务密度,逐步形成符合个人节奏的计划模式。