积极的思维是一种主动、建设性的心理模式,它并非要求人无视困难或否认现实的残酷,而是在于无论身处何种境遇,都能从中发现可能性、汲取力量,并朝着目标持续行动,这种思维模式像一盏灯塔,能在迷茫时指引方向,在困境中赋予韧性,最终成为推动个人成长与实现人生价值的核心动力。

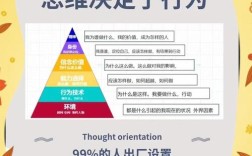

从心理学角度看,积极的思维通过重塑认知框架影响人的行为,面对同一件事,消极思维者会放大障碍、自我否定,我肯定做不到”“失败就是终点”;而积极思维者则会聚焦解决方案、总结经验,这次能学到什么”“如何调整才能更接近目标”,这种认知差异直接导致行动力的分野——前者在犹豫中错失机会,后者在尝试中积累经验,神经科学研究表明,长期保持积极思维的人,大脑前额叶皮层(负责决策与规划)的活跃度更高,杏仁核(处理恐惧与焦虑)的反应更弱,这种生理变化会形成“越积极越高效,越高效越积极”的良性循环。

积极的思维并非与生俱来,而是可以通过刻意练习培养的能力,要学会“认知重构”,即用客观、理性的视角替代灾难化的想象,当项目受挫时,与其抱怨“一切都完了”,不如分析“具体哪个环节出了问题,有哪些资源可以利用”,建立“积极清单”习惯,每天记录3件值得感恩或进展顺利的小事,这种刻意练习能逐渐转移注意力,让大脑更习惯关注积极面,设定“成长型目标”也很关键,将“必须成功”的压力转化为“提升能力”的过程,比如把“我要通过考试”转化为“我要通过每天学习30分钟,掌握这个知识点”,这种目标设定方式能减少焦虑,让行动更持久。

在人际关系中,积极的思维同样发挥着重要作用,它让人更倾向于用包容和理解替代指责,比如当朋友迟到时,消极思维会认为“他不尊重我”,而积极思维会想“是不是他遇到了紧急情况”,这种思维方式不仅能避免不必要的冲突,还能增进信任与连接,对于团队协作而言,积极思维者往往是“问题解决者”而非“抱怨者”,他们能在团队士气低落时提出建设性意见,带动整体氛围向积极方向发展。

积极的思维不等于盲目乐观,真正的积极主义者会同时做好“最坏的打算”和“最好的准备”,既承认风险的存在,又坚信通过努力可以改善结果,就像登山者不会因为可能遇到暴风雪就放弃出发,而是会提前准备装备、规划路线,同时保持对自然的敬畏,这种“现实乐观主义”让积极思维更具韧性,既能抵御挫折,又不脱离实际。

要持续保持积极的思维,还需要学会“自我关怀”,当失败发生时,像对待朋友一样安慰自己,而不是陷入自我批判,研究表明,自我关怀能显著提升人的复原力,让人更快从挫折中恢复,与积极的人为伍也很重要,环境对思维的影响远超想象,远离充满负能量的“抱怨圈”,多与乐观、行动力强的人相处,自身的思维模式也会逐渐被带动。

积极的思维是一种选择,更是一种能力,它不是让人忽视困难,而是让人在困难中看到成长的可能;不是让人否认现实的残酷,而是让人在残酷中坚守前行的勇气,通过认知重构、习惯培养、自我关怀等方法,每个人都可以成为自己思维的主宰,用积极的视角点亮人生,在不确定的世界中活出确定的精彩。

相关问答FAQs

Q1:积极的思维是否会让人忽视问题,导致盲目乐观?

A:不会,真正的积极思维并非否认问题或逃避现实,而是以建设性的态度面对问题,它要求人先客观分析现状,承认困难的存在,再聚焦于“如何解决”而非“为什么不行”,面对工作中的挑战,积极思维者会先评估问题根源,寻找可用资源,制定应对策略,这种“现实乐观主义”既能避免消极内耗,又能确保行动不脱离实际,因此不会导致盲目乐观。

Q2:如何区分“积极的思维”和“自我欺骗”?

A:二者的核心区别在于是否基于客观事实,积极的思维是在承认现实的基础上进行积极解读和行动,比如考试失利后,分析失分原因并调整学习方法,这是积极思维;而自我欺骗则是无视事实、强行安慰自己,比如认为“不用努力也能考过”,拒绝面对问题,积极思维会推动人采取有效行动,自我欺骗则让人停滞不前,可通过观察自己是否在“逃避问题”或“主动解决问题”来区分二者。