思维导图创意照片是一种将思维导图的逻辑结构与视觉艺术相结合的新型表达方式,它通过摄影、图像处理、空间设计等手段,将抽象的思维过程转化为具象的视觉作品,既保留了思维导图的条理性与逻辑性,又融入了艺术的美感与创意,这种形式不仅适用于个人知识梳理、团队头脑风暴,还能在品牌宣传、教育展示、艺术创作等领域发挥独特价值,让复杂的信息变得直观生动,让思维的过程更具感染力。

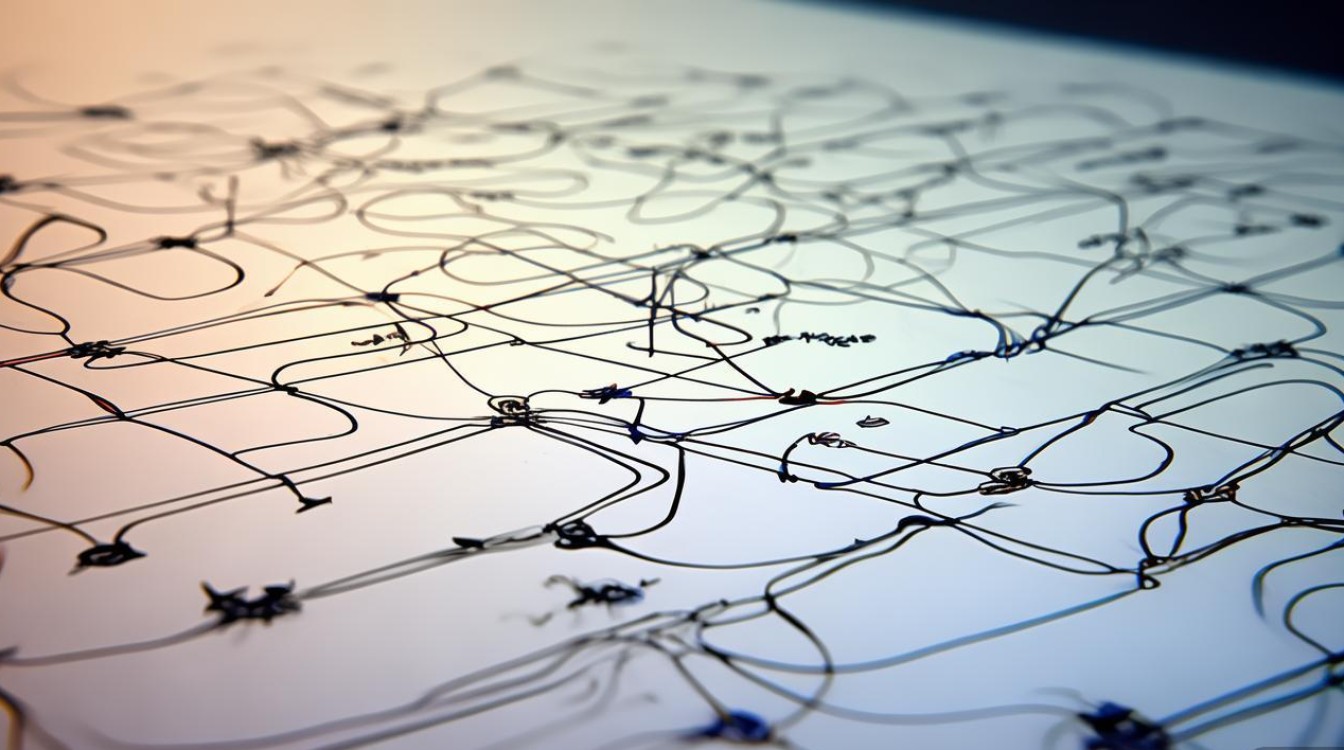

从本质上看,思维导图创意照片的核心是“可视化思维”的延伸,传统思维导图多以手绘或电子绘图工具呈现,侧重于信息的层级与关联,而创意照片则在此基础上,引入了真实场景、光影效果、人物互动等元素,让思维导图的每一个分支、每一个节点都成为可感知的画面,以“城市交通”为主题时,可以将主干道设计成城市主干道的实景拍摄,用不同颜色的车辆代表分支内容(如公交、地铁、共享单车),通过航拍视角展现网络的辐射状结构;或者以“四季养生”为主题,用春夏秋冬的自然景观作为背景,将饮食、运动、作息等节点融入对应的季节场景中,形成既有逻辑又充满诗意的视觉叙事。

制作思维导图创意照片需要兼顾“思维逻辑”与“视觉创意”两大维度,在思维逻辑层面,需明确主题的核心与分支关系,确保信息层级清晰、关联合理,这是作品的“骨架”;在视觉创意层面,则需通过场景选择、构图设计、色彩搭配、光影运用等手法,将“骨架”填充为有血有肉的“躯体”,具体而言,可以从以下几个方向探索创意:

场景化叙事:让思维“走进”真实世界

将思维导图的节点转化为具体场景,通过真实或搭建的场景实现“信息场景化”,以“项目管理”为主题的思维导图,可以模拟办公室、会议室、工厂等场景,用不同区域的物品代表不同阶段:会议室的白板写满“项目规划”,办公桌上的文件堆叠对应“执行落地”,工厂的流水线象征“成果交付”,这种场景化设计能让观众迅速理解信息的实际应用场景,增强代入感。

抽象元素的具象转化:用视觉符号代替文字

将思维导图中的抽象概念转化为视觉符号,减少文字依赖,提升视觉冲击力。“创新思维”这一主题,可以用发散的光线、破碎的蛋壳(象征突破)、拼图组合(象征联想)等元素表现;“时间管理”可以用沙漏、钟表、不同长度的跑道(代表任务优先级)等符号传达,这种转化需要设计师对概念有深刻理解,同时具备将抽象具象化的创意能力。

光影与色彩的逻辑表达:用视觉语言强化信息层级

色彩和光影是引导视觉注意、区分信息层级的有效工具,用暖色调(红、橙、黄)标注“紧急重要”的分支,冷色调(蓝、绿、紫)标注“次要长期”的内容;通过光影对比突出核心节点(如用聚光灯照亮中心主题),弱化次要分支(如用柔光虚化边缘节点),这种设计不仅符合视觉认知规律,还能让思维导图的逻辑关系更直观。

互动式构图:打破平面限制的立体思维

利用摄影的透视、景深、角度等技巧,将二维思维导图转化为三维视觉体验,以“人生规划”为主题,可以用长焦镜头拍摄一条延伸至远方的道路,道路两旁的里程碑代表不同人生阶段(教育、事业、家庭),道路的岔路口象征选择节点;或者通过俯拍视角,将餐桌上的食物、餐具、餐具摆放位置对应“饮食结构”的分支,形成“餐桌上的思维导图”,这种构图方式打破了传统思维导图的平面感,让信息呈现更具空间层次。

数字化与动态化:让思维“活”起来

在静态照片基础上,结合数字技术实现动态化、交互化升级,通过AR技术让思维导图的节点在扫描后播放对应视频(如点击“环保措施”节点,播放垃圾分类的教程);或者用多张照片拼接成全景图,观众可通过滑动屏幕切换不同分支内容,这种形式尤其适合线上传播,能大幅提升用户的参与感和信息获取效率。

思维导图创意照片的应用场景广泛且多元,在教育领域,教师可将知识点制作成创意照片,帮助学生构建系统化认知,比如用“太阳系思维导图”将行星轨道、卫星数量等数据融入星空场景;在企业培训中,可将“组织架构”转化为公司实景拍摄,用不同部门的空间位置体现汇报关系与协作流程;在品牌营销中,可通过“产品思维导图”将功能、优势、用户场景等元素融入生活化场景,让消费者快速理解产品价值,个人成长规划、旅行路线设计、活动策划等场景中,这种形式也能让复杂的思路变得清晰有趣。

制作思维导图创意照片时,需避免陷入“为创意而创意”的误区,核心始终是“信息有效传递”,创意应服务于逻辑,而非干扰理解,过度使用复杂的场景或花哨的特效,可能导致观众注意力分散,反而忽略关键信息,在构思阶段需明确“核心信息是什么”“如何让观众快速捕捉核心信息”,再围绕目标选择合适的视觉手法,工具选择也需灵活:手机、相机、无人机是基础拍摄工具,Photoshop、Lightroom用于后期调色与合成,Procreate、Canva等辅助设计视觉元素,而AR软件则能实现动态交互功能。

相关问答FAQs:

Q1:思维导图创意照片适合哪些人群?是否需要专业摄影基础?

A1:思维导图创意照片适合所有需要梳理信息、展示思路的人群,包括学生、教师、职场人士、策划者、创作者等,无需专业摄影基础,普通人通过手机即可尝试:可先用手绘或电子工具制作思维导图框架,再根据节点寻找生活中的对应场景(如用书本、文具代表“学习”,用咖啡、电脑代表“工作”),通过简单构图拍摄,最后用修图软件调整色彩、添加文字即可完成基础创作,若追求更复杂的效果,可学习基础的构图、光影知识,或借助AI工具生成辅助元素。

Q2:如何确保思维导图创意照片既美观又实用,避免华而不实?

A2:核心原则是“逻辑为骨,创意为翼”,确保思维导图的框架清晰(中心主题明确、分支层级合理、关键词精准),这是“实用”的基础;视觉创意需围绕信息传递展开,例如用对比色区分优先级、用重复元素强化关联、用符号代替抽象概念,而非单纯追求画面美感;可通过“小范围测试”验证效果:让目标观众观看照片,询问其是否理解核心信息、能否记住关键分支,根据反馈调整视觉元素,确保创意不干扰信息接收,反而提升理解效率。