发散思维是一种打破常规、突破固有认知模式的心理活动过程,它强调从单一中心点出发,向不同方向、不同领域延伸思考,产生多样化的、具有创新性的想法或解决方案,与聚合思维追求“唯一正确答案”不同,发散思维的核心在于“数量孕育质量”,通过尽可能多的思维扩散,激发潜在的创新火花,最终筛选出有价值的新思路,这种思维形态在科学研究、艺术设计、企业管理、日常 problem-solving 等领域都具有不可替代的作用,是创新能力的核心组成部分。

发散思维的核心特征与表现形态

发散思维的运作并非杂乱无章的联想,而是遵循一定内在逻辑的“有序扩散”,其具体表现形态可概括为以下四个维度:

**横向扩散:从“点”到“面”的广度拓展

横向扩散是发散思维最直观的形态,指围绕核心问题或主题,向不同领域、不同角度进行平行延伸,以“回形针”为核心,横向思维可联想到:作为办公用品(夹纸张)、日常工具(固定头发、开锁)、艺术材料(制作雕塑)、教学道具(演示磁力传导)、甚至历史符号(象征“团结”或“突破限制”),这种扩散不追求深度,而是通过拓宽思维边界,让想法覆盖更广的场景,为后续筛选提供丰富素材。

**纵向扩散:从“表”到“里”的深度挖掘

纵向扩散强调对单一方向的层层深入,通过连续追问“为什么”“还能怎样”,挖掘事物的本质属性或潜在可能性,以“环保袋设计”为例,纵向思维可逐层展开:

- 第一层:材质选择(棉布、无纺布、可降解塑料);

- 第二层:功能拓展(自带折叠收纳、添加USB充电口、温区隔层);

- 第三层:用户需求适配(儿童卡通图案、极简商务风、智能芯片防丢);

- 第四层:社会价值延伸(购买即捐赠公益金、可回收积分系统)。

这种形态让思维从表面功能延伸至社会价值,形成“问题-原因-方案-影响”的完整链条。

**逆向扩散:从“正”到“反”的逻辑反转

逆向扩散是通过打破常规认知,从相反或对立的角度思考问题,往往能突破思维定势,传统观点认为“广告越多越能促进销售”,逆向思维则思考“减少广告是否能提升品牌价值?”,从而衍生出“无广告营销”“用户共创内容”“稀缺性策略”等创新模式,在科学史上,法拉第发现电磁感应的过程正是逆向思维的典范:既然电流能产生磁场,那么磁场是否能产生电流?这一反向提问直接推动了电气时代的到来。

**跨界扩散:从“此”到“彼”的领域融合

跨界扩散是将不同领域的知识、方法、工具进行交叉融合,产生“1+1>2”的创新效果,将生物学中的“蜂巢结构”应用于航空航天材料设计,既减轻了重量,又增强了强度;将心理学“损失厌恶”理论引入产品定价,推出“限时免费+会员解锁”模式,提升用户转化率,这种形态要求思维具备“连接能力”,能发现不同事物之间的隐性关联,本质上是知识网络的重新组合。

发散思维的实践应用与训练方法

应用场景举例

| 领域 | 发散思维应用案例 |

|---|---|

| 科学研究 | 爱因斯坦思考“如果光速不变,物理规律会如何变化”,最终提出相对论。 |

| 产品设计 | 苹果公司以“用户体验”为核心,将手机、电脑、手表等产品功能横向扩散,形成生态闭环。 |

| 教育创新 | 教师用“一题多解”训练学生数学思维,或用“故事接龙”培养语文想象力。 |

| 企业管理 | 阿里巴巴“中台战略”将电商、金融、物流等业务模块纵向整合,实现资源共享。 |

训练方法

- 头脑风暴法:设定无批判原则,鼓励参与者自由提出想法, quantity 优先于 quality;

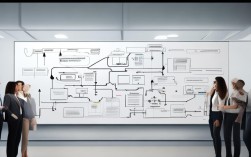

- 思维导图:以主题为中心,用分支图可视化思维扩散过程,强化逻辑关联;

- SCAMPER技法:通过替代(Substitute)、组合(Combine)、调整(Adapt)等7个动词,强制引导多角度思考;

- 类比联想:将陌生问题与熟悉事物类比,如将“城市交通拥堵”类比为“人体血液循环障碍”,寻找解决方案。

相关问答FAQs

Q1:发散思维与逻辑思维是对立的吗?

A1:并非对立,发散思维与逻辑思维是创新过程中相辅相成的两个阶段:发散思维负责“打开思路”,产生多样化可能性;逻辑思维则负责“筛选验证”,通过分析、推理、实验,将模糊的想法转化为可行方案,爱因斯坦先通过发散思维提出相对论的猜想,再通过严谨的逻辑推导和数学计算验证其正确性,二者结合,才能实现从“创意”到“成果”的转化。

Q2:如何判断发散思维的质量?是不是想法越多越好?

A2:发散思维的质量不仅取决于“数量”,更看重“独特性”和“可行性”,高质量的发散思维应具备三个特征:一是“新颖性”,即想法突破常规,不局限于已有经验;二是“针对性”,即围绕核心问题展开,避免偏离主题;三是“潜在价值”,即想法具备进一步优化或实现的可能,训练时需在“广度”基础上,通过逻辑分析筛选出有价值的方向,而非盲目追求数量。