训练思维敏捷是一个系统性工程,需要从认知基础、方法实践、习惯养成和环境优化四个维度持续投入,思维敏捷的核心是“快速准确地处理信息”,这既依赖于大脑的生理机能,更需要通过刻意练习提升神经连接的效率和灵活性。

夯实认知基础:构建高效知识网络

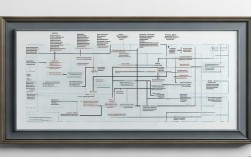

思维敏捷的前提是大脑中有“可快速调用”的知识储备,碎片化信息只会占用认知资源,而结构化知识才能形成解决问题的“工具箱”,需建立学科基础框架,比如通过思维导图梳理历史事件的时间线、物理学的公式定理网络,或商业分析的模型矩阵,学习项目管理时,可用表格对比不同方法论(如瀑布模型与敏捷开发)的适用场景、优缺点及关键步骤,形成清晰的决策依据,要进行跨学科知识整合,许多创新思维源于领域交叉,比如设计思维中的“共情”来自心理学,“快速原型”借鉴工程学,通过阅读《穷查理宝典》等书籍学习多元思维模型,能丰富解决问题的视角,定期进行知识复盘,每周用30分钟回顾本周学到的核心概念,尝试用一句话总结其本质,并关联3个实际应用场景,这能强化记忆提取路径。

掌握方法工具:刻意练习思维技巧

敏捷思维需要通过具体方法训练,重点提升逻辑推理、联想迁移和快速决策能力,逻辑训练可从“结构化表达”入手,比如练习“PREP法则”(观点-理由-例证-观点),先用30秒阐述核心观点,再用数据和案例支撑,最后强化结论,这种结构能避免思维混乱,联想迁移能力可通过“类比练习”提升,例如将“互联网流量运营”类比成“水库管理”(获水=拉新、蓄水=留存、放水=转化),每周找2个陌生事物建立类比关系,锻炼跨领域关联能力,快速决策则需要“限定时间思考”,比如针对模拟问题(如“如何提升用户复购率”),先列出5个可能方案,再用“成本-收益-风险”三维度快速打分(1-5分),10分钟内选出最优解,这种“小步快跑”的决策模式能避免过度分析导致的拖延。

养成思维习惯:日常刻意练习场景

将思维训练融入日常生活,才能实现从“知道”到“做到”的转化,日常阅读时,可采用“3分钟速读+1分钟复述”法,快速抓取段落核心逻辑,并用口语化表达还原,这能提升信息筛选和概括能力,遇到问题时,先问自己“3个为什么”,会议效率低”→“为什么议程超时”→“为什么讨论发散”→“为什么缺乏目标”,通过层层追问找到本质问题,避免停留在表面现象,定期进行“逆向思考”,比如针对“企业应扩大规模”的观点,主动列举“3个不应扩大的理由”(如管理成本激增、现金流风险、品牌稀释),这能打破思维定式,提升辩证思维能力,每天睡前用5分钟复盘当天的“决策时刻”,思考哪些环节可以优化,如果重新选择,我会先做市场调研再决定是否推广新产品”,这种反思能固化思维经验。

优化身心状态:为大脑提供“硬件支持”

思维敏捷离不开生理基础,长期熬夜、压力过大会导致前额叶皮层(负责决策和逻辑)功能下降,保证7-8小时睡眠,睡眠期间大脑会整理白天的信息,清除代谢废物,直接影响第二天的思维清晰度,进行有氧运动(如快走、游泳),每周3次、每次30分钟,能增加大脑供血供氧,促进神经生长因子分泌,提升神经信号传递速度,通过正念冥想减轻焦虑,每天10分钟专注呼吸,当注意力飘散时轻轻拉回,这种“注意力肌肉训练”能减少内耗,让思维更聚焦,饮食方面,多摄入富含Omega-3的食物(如深海鱼、坚果)、抗氧化剂(如蓝莓、西兰花),为大脑提供充足营养,维持神经细胞健康。

不同场景下的思维敏捷训练要点

| 场景类型 | 训练重点 | 具体方法示例 |

|---|---|---|

| 问题解决场景 | 逻辑拆解与方案生成 | 用“5Why分析法”追溯问题根源,结合“头脑风暴+可行性筛选”快速产出3个备选方案 |

| 沟通表达场景 | 即时反应与精准概括 | 练习“电梯演讲”(30秒内讲清核心观点),或针对突发问题用“总-分-总”结构快速回应 |

| 学习新知场景 | 信息整合与关联应用 | 用“费曼技巧”向他人解释新概念,或绘制“知识图谱”将新旧知识点连接起来 |

| 决策判断场景 | 权衡利弊与风险评估 | 制作“决策矩阵”,列出关键指标并赋予权重,量化分析各选项得分,避免主观臆断 |

相关问答FAQs

Q1:思维敏捷是天生的吗?后天训练能有多大提升空间?

A1:思维敏捷并非完全由先天决定,后天的刻意训练可显著提升认知效率,神经科学研究表明,通过持续练习,大脑的神经突触可塑性会增强,形成更高效的神经连接,伦敦出租车司机因需记忆复杂地图,其海马体(负责空间记忆)比常人更大,这证明特定训练能改变大脑结构,普通人通过3-6个月的系统训练(如每日30分钟逻辑练习+每周2次场景模拟),思维反应速度和决策准确率通常能提升40%-60%,关键在于保持训练的持续性和针对性。

Q2:如何在信息爆炸的时代保持思维不混乱?

A2:应对信息过载的核心是建立“信息筛选-分类-应用”的闭环系统,用“二八法则”筛选信息,只关注20%的核心内容(如行业报告、专业书籍),忽略碎片化资讯;采用“主题分类法”整理信息,比如用Notion建立“工作灵感”“学习笔记”“生活技巧”等数据库,并添加标签便于检索;定期“清空缓存”,每周日花1小时删除无用信息,仅保留可行动的内容(如“需跟进的项目”“待学习的课程”),每天设定“无信息干扰时段”(如早上9-11点),关闭手机通知,专注深度思考,避免被信息碎片割裂注意力。