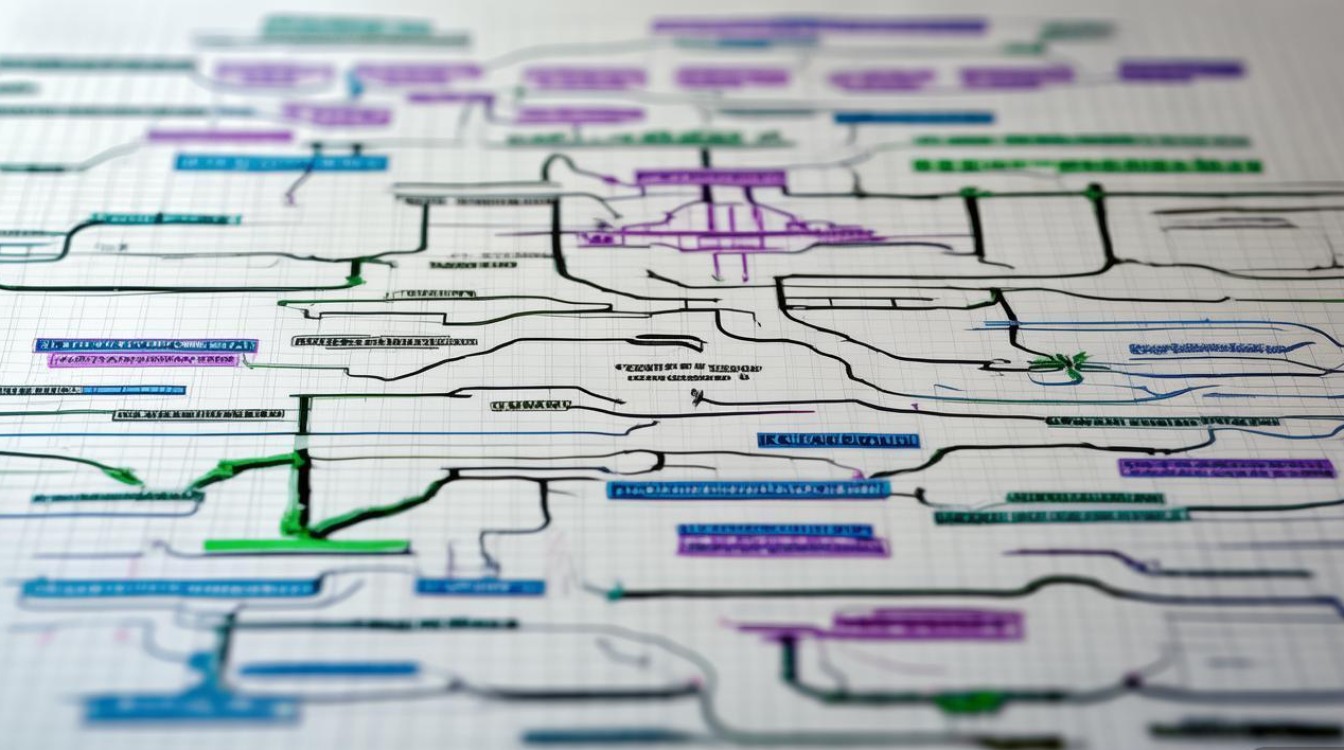

在大班幼儿教育中,思维导图作为一种可视化思维工具,能有效帮助幼儿梳理知识、拓展思维、提升逻辑表达能力,大班幼儿(5-6岁)正处于具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的关键期,思维导图的运用需贴合其认知特点,以直观、有趣、互动的方式引导幼儿主动建构知识体系,以下从思维导图的教育价值、设计原则、实践应用及案例分享等方面展开详细阐述。

大班思维导图的教育价值

-

梳理知识结构,深化理解

大班幼儿学习内容逐渐丰富,涉及主题探究、语言表达、数学认知等多个领域,思维导图通过“中心主题—分支—子分支”的层级结构,将零散知识系统化,在“秋天的秘密”主题中,幼儿可围绕“秋天”绘制中心图,延伸出“天气变化”“动植物准备”“丰收果实”等分支,每个分支再细化具体内容(如“天气变化”下可画“变凉”“落叶”“穿厚衣服”),帮助幼儿清晰把握知识脉络,理解事物间的关联。 -

激发思维活力,培养创新意识

思维导图的绘制过程是幼儿发散思维与聚合思维结合的过程,教师通过提问“秋天还有哪些秘密?”“如果秋天没有落叶会怎么样?”,引导幼儿从不同角度思考,补充个性化分支,有幼儿提出“秋天的声音”(落叶沙沙声、大雁叫声),这一创新点可通过独立分支呈现,鼓励幼儿突破常规思维,培养创造力。 -

提升语言表达与逻辑能力

在绘制思维导图时,幼儿需用简洁的语言标注分支内容,并通过讲述“我的秋天导图”完整表达思考路径,幼儿指着“丰收果实”分支说:“秋天有苹果,红红的,甜甜的;还有玉米,长长的,像小房子。”这一过程锻炼了幼儿的词汇运用、语句连贯性和逻辑组织能力,为小学阶段的书面表达奠定基础。 -

增强合作意识与学习主动性

小组合作绘制思维导图是常见形式,幼儿需分工讨论(如谁画中心图、谁负责某个分支)、共同补充内容,在协商中学会倾听他人意见、表达自己的想法,在“我们的社区”主题中,一组幼儿分别负责“社区设施”“社区的人”“社区活动”,最终整合成完整导图,体验合作的乐趣,同时从“被动接受知识”转为“主动探究学习”。

大班思维导图的设计原则

-

直观形象性

大班幼儿以具体形象思维为主,思维导图需避免文字堆砌,多采用图画、符号、色彩等元素。“动物”主题中,中心图画一只卡通大象,分支用“🐘”“🦁”“🐧”等符号代替文字,子分支用简笔画(如大象旁边画“长鼻子”“大耳朵”),符合幼儿的认知偏好。 -

趣味互动性

通过游戏化设计激发幼儿兴趣,在“交通工具”主题中,教师可准备“交通工具卡片库”,幼儿抽取卡片后将其归类到“天上飞的”“地上跑的”“水里游的”等分支中;或开展“导图接龙”游戏,一名幼儿画一个分支,下一名幼儿继续补充,让绘制过程更具趣味性。 -

主体参与性

思维导图是幼儿思维的可视化呈现,需保证幼儿全程参与,教师应减少“应该这样画”的干预,鼓励幼儿自主决定分支内容、颜色搭配和图形设计,在“我的心情”主题中,有幼儿用红色表示“开心”,蓝色表示“难过”,黄色表示“平静”,这种个性化表达应被尊重和保护。 -

层级简洁性

大班幼儿的思维逻辑尚在发展中,思维导图的分支层级不宜过多(建议不超过3层),避免信息过载。“四季”主题可设计为“四季”为中心,一级分支为“春、夏、秋、冬”,二级分支为每个季节的典型特征(如春天“花开”“春雨”“放风筝”),不再延伸三级分支,确保幼儿能清晰理解层级关系。

大班思维导图的实践应用

(一)主题活动中的深度探究

主题活动是幼儿园的核心课程形式,思维导图可贯穿主题始终,推动深度学习,以“牙齿的秘密”主题为例:

- 前期经验梳理:主题开始时,幼儿绘制“我知道的牙齿”导图,分支包括“牙齿数量”“牙齿结构”“保护牙齿的方法”等,教师通过导图了解幼儿已有经验,确定探究方向。

- 过程性记录:在“牙齿的作用”探究中,幼儿通过实验(如吃苹果感受牙齿咀嚼)、角色扮演“牙医小助手”等活动,不断补充导图分支(如“牙齿能咬断食物”“帮助发音”),记录学习过程。

- 成果总结与分享:主题结束时,幼儿完善“牙齿的秘密”导图,并邀请家长参与“护牙知识宣讲会”,通过导图向家长介绍“如何正确刷牙”“少吃甜食”等,实现学习成果的迁移与应用。

(二)领域教学中的能力融合

- 语言领域:故事教学中,幼儿可围绕故事角色、情节、结果绘制导图,在《三只小猪》故事中,中心图是“三只小猪”,一级分支为“大灰狼”“三只房子”“故事结局”,二级分支细化“大灰狼怎么吹倒房子”“小猪盖房子的材料”等,帮助幼儿理清故事逻辑,提升复述能力。

- 数学领域:在“数的分解”教学中,教师以“5”为中心,引导幼儿绘制分解导图:一级分支为“5可以分成1和4”“5可以分成2和3”等,二级分支用实物图(如1个苹果+4个苹果)或数字符号表示,将抽象的数学关系可视化,帮助幼儿理解数的组成。

- 科学领域:在“沉浮实验”中,幼儿记录实验对象(积木、石子、树叶等)的沉浮结果,绘制“沉与浮”导图,将“会沉的”“会浮的”作为一级分支,具体物品作为二级分支,通过对比分析发现“重的东西会沉,轻的东西会浮”的初步规律(教师后续引导幼儿完善“同体积不同材质的沉浮差异”等深层认知)。

(三)一日生活中的习惯养成

思维导图也可渗透于生活环节,帮助幼儿建立规则意识。“值日生工作”导图以“值日生”为中心,一级分支为“早晨任务”“午餐任务”“离园任务”,二级分支细化“摆椅子”“发勺子”“擦桌子”等,幼儿通过导图明确职责,养成责任意识;“整理书包”导图则帮助幼儿梳理“分类摆放”(书本、文具、水杯),提升自理能力。

大班思维导图案例分享:我们的班级

中心主题:我们的班级(中心图:幼儿手拉手围绕班级卡通画)

一级分支:

- 班级成员(分支画一群小朋友)

二级分支:老师(画X老师、Y老师)、小朋友(画自己的头像、好朋友的名字)

- 班级设施(分支画教室轮廓)

二级分支:美工区(画画笔、颜料)、阅读区(画书架、绘本)、建构区(画积木、机器人)

- 班级活动(分支画太阳、笑脸)

二级分支:户外活动(画滑梯、拍球)、集体活动(画唱歌、做实验)、节日活动(画圣诞节、元旦联欢)

- 班级规则(分支画“★”符号)

二级分支:轻声说话(画食指放嘴边)、爱护玩具(画修补胶带)、排队等候(画小朋友排队)

幼儿表现:

幼儿在绘制过程中,主动回忆班级生活细节,如“美工区有超轻黏土”“圣诞节我们一起做贺卡”,并通过讨论补充“班级规则”分支(有幼儿提出“玩具玩完要送回家”),教师将导图张贴在班级墙面,成为幼儿分享生活、巩固认知的重要载体。

相关问答FAQs

Q1:大班幼儿绘制思维导图时,总是依赖教师给出模板,如何引导幼儿自主创作?

A:教师可从“半开放”引导逐步过渡到“完全自主”,初期提供“中心主题+一级分支框架”(如“动物”主题下给出“生活在水里”“生活在陆地”“生活在天上”三个分支),让幼儿自主填充二级分支;中期鼓励幼儿自主设计一级分支,通过提问“关于XX,你最想了解什么?”“有哪些不同的方面?”启发思考;后期完全放手,让幼儿独立确定主题、绘制导图,教师仅在幼儿遇到困难时给予个别化指导(如“这个分支内容有点多,能不能再分小一点?”),同时多肯定幼儿的创意表达,增强其自主创作的信心。

Q2:思维导图在家庭中如何延伸使用,帮助家长理解幼儿的学习过程?

A:家长可通过“亲子共制导图”参与幼儿学习,周末带孩子逛公园后,以“公园里的发现”为主题,让孩子主导绘制导图,家长协助记录文字(孩子说“公园有荷花”,家长在对应分支旁写“荷花”并画简笔画);或结合家庭生活,和孩子一起制作“周末计划”导图(分支包括“运动”“学习”“娱乐”“家务”),让孩子参与规划,家长还可将幼儿园的主题导图(如“牙齿的秘密”)带回家,和孩子一起回顾内容,如“今天老师教的护牙方法,你在导图上找到了吗?”这样既能帮助家长了解幼儿在园的学习内容,又能通过亲子互动深化幼儿对知识的理解,实现家园共育的有效衔接。