围绕人体的生理结构与功能展开,构建了从微观细胞到宏观系统的知识体系,绘制思维导图时,可按章节核心概念分层梳理,重点突出章节间的逻辑关联,帮助建立系统化认知。

第一章人的由来以“生命的延续”为主线,包含人类的起源与发展、生殖与发育两大板块,人类的起源与进化部分,可从“森林古猿→类人猿→人类”的脉络出发,分支涵盖进化证据(化石、分子生物学)、进化过程(劳动创造语言→大脑发达→工具使用→社会行为)及关键特征(直立行走、语言产生、脑容量增加),生殖与发育板块需区分男性生殖系统(睾丸产生精子,输精管输送)与女性生殖系统(卵巢产生卵子,输卵管受精,子宫孕育),胚胎发育过程按“受精卵→卵裂→囊胚→原肠胚→器官形成→分娩”阶段细化,同时补充青春期生理变化(第二性征、生殖器官发育)与心理卫生(自我认同、情绪管理),思维导图此处需强调“生殖是种族延续的基础,发育是个体成长的过程”。

第二章人体的营养聚焦“营养物质获取与利用”,核心为食物中的营养素、消化与吸收,食物中的营养物质分为有机物(糖类、脂肪、蛋白质,功能为供能与构建组织)和无机物(水、无机盐、维生素,作用为调节与运输),其中维生素需按种类(A-夜盲症、B1-脚气病、C-坏血病、D-佝偻病)单独标注功能与缺乏症,消化系统按“消化道(口腔→咽→食道→胃→小肠→大肠→肛门)与消化腺(唾液腺、肝脏、胰腺、肠腺)”构建结构图,重点标注小肠的结构特点(长、有皱襞和绒毛、多种消化液)与功能(主要消化吸收场所),营养物质吸收路径(甘油、脂肪酸→淋巴,其余→血液),最后联系合理膳食(平衡膳食宝塔)与食品安全(预防食物中毒),形成“摄入-消化-吸收-利用”的完整链条。

第三章人体的呼吸围绕“气体交换”展开,包括呼吸系统的组成、呼吸过程与空气质量,呼吸系统结构按“呼吸道(鼻、咽、喉、气管、支气管,功能为清洁、温暖、湿润空气)与肺(气体交换场所,特点为肺泡壁薄、毛细血管丰富、有弹性纤维)”分层,呼吸过程需区分外界气体与肺泡内气体交换(通过呼吸运动实现,胸廓扩张→吸气,收缩→呼气)与气体在血液中的运输(氧气与血红蛋白结合,二氧化碳以碳酸氢盐形式运输),最后落脚组织细胞处的气体交换(扩散作用,氧气进入组织,二氧化碳进入血液),空气质量部分需关注空气质量分级、常见污染物(PM2.5、二氧化硫)的危害及保护措施(植树造林、减少化石燃料使用),体现“呼吸是维持生命活动的基础”。

第四章人体内物质的运输以“物质运输系统”为核心,涵盖血液、血管和心脏,血液组成按“血浆(功能为运输血细胞、营养物质、废物)与血细胞(红细胞-运输氧气,白细胞-免疫防御,血小板-止血凝血)”分类,理化特性(密度、渗透压)与功能需对应标注,血管类型按动脉(管壁厚、弹性大、血流快)、静脉(管壁薄、瓣膜防血液倒流、血流慢)、毛细血管(管壁最薄、单层细胞、血流最慢,物质交换场所)对比呈现,心脏结构按“四个腔(左心房、左心室、右心房、右心室,房连静,室连动)、瓣膜(房室瓣与动脉瓣防血液倒流)、两条路径(体循环:左心室→主动脉→全身各级动脉→毛细血管网→各级静脉→上下腔静脉→右心房;肺循环:右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房)”梳理,心率与血压(正常值:收缩压12-18.7kPa,舒张压8-12kPa)作为生理指标补充,最后联系输血原则(ABO血型系统,同型输血,O型万能供血,AB型万能受血)与无偿献血意义(200-400ml不影响健康)。

第五章人体内废物的排出以“代谢废物排泄”为主题,重点排泄途径与泌尿系统,排泄途径需明确三条路径:呼吸系统(排出二氧化碳和水)、皮肤(排出少量水、无机盐、尿素)、泌尿系统(排出大部分尿素、无机盐、水),泌尿系统结构按“肾脏(形成尿液,基本单位是肾单位,包括肾小体和肾小管)、输尿管(输送尿液)、膀胱(暂时储存尿液)、尿道(排出尿液)”分解,尿液形成过程分肾小球的滤过(形成原尿)、肾小管的重吸收(吸收大部分水、葡萄糖、无机盐)和分泌(排出尿素、无机盐)三个阶段,最后提及尿液成分(水、无机盐、尿素)与异常指标(尿糖-糖尿病,蛋白尿-肾炎),思维导图此处需强调“泌尿系统是排泄废物的主要途径,维持内环境稳定”。

第六章人体生命活动的调节以“神经调节与激素调节”为核心,神经系统按“中枢神经系统(脑-大脑、小脑、脑干,脊髓)与周围神经系统(脑神经、脊神经)”划分,神经元(细胞体、突起)是结构和功能单位,反射(非条件反射与条件反射)的结构基础是反射弧(感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器),眼的结构与视觉形成(角膜→房水→晶状体→玻璃体→视网膜成像→视神经→视觉中枢)和耳的结构与听觉形成(耳廓→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听觉神经→听觉中枢)需详细标注,激素调节部分,内分泌腺(垂体、甲状腺、胰岛、肾上腺、性腺)与对应激素(生长激素、甲状腺激素、胰岛素、肾上腺素、性激素)及其作用(如胰岛素调节血糖,生长激素促进生长发育)和失调症(糖尿病、侏儒症、呆小症)是重点,最后总结神经调节与激素调节的协调关系(神经调节为主,激素调节为辅)。

第七章人类活动对生物圈的影响关注“人与环境的相互作用”,包括分析人类活动对环境的破坏与保护措施,生态破坏部分需涵盖滥砍滥伐(导致水土流失、生物多样性减少)、过度放牧(土地荒漠化)、环境污染(水污染-富营养化,大气污染-酸雨,固体废弃物污染),具体案例如温室效应(二氧化碳增多)、臭氧层破坏(氟利昂),保护措施从个人(节约资源、垃圾分类)与社会层面(自然保护区建设、可持续发展战略)展开,强调“生物圈是人类赖以生存的唯一家园,需建立人与自然的和谐关系”。

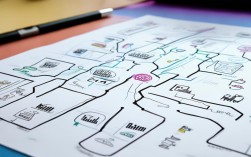

绘制思维导图时,建议采用“核心概念-一级分支-二级分支-关键词”的层级结构,用不同颜色区分章节,用箭头标注知识间的因果或逻辑关系(如“小肠结构特点→消化吸收功能”),并在重点内容(如心脏结构、尿液形成)处添加图标或符号强化记忆,通过系统梳理,可帮助理解生物体结构与功能的统一性,以及生命活动的整体性。

相关问答FAQs

Q1:如何高效绘制七下生物各章思维导图?

A1:高效绘制需遵循“三步法”:第一步,通读章节内容,提炼核心概念(如“人体的营养”核心为“营养物质”),作为中心节点;第二步,按知识逻辑拆分一级分支(如营养素的分类、消化系统结构等),再补充二级分支(如糖类的功能、小肠的结构特点),关键词简洁化(避免长句);第三步,用不同颜色编码区分模块(如红色标重点、蓝色标结构),添加箭头或符号关联知识点(如“胃-暂时储存食物”用箭头指向“胃的功能”),同时结合错题标注易错点(如“动脉与静脉的区分”),定期补充细节,形成动态知识网络。

Q2:思维导图在生物学习中如何帮助突破难点?

A2:思维导图通过“可视化”与“结构化”解决生物学习的两大难点:一是零散知识整合,如“尿液形成过程”涉及肾小球滤过、肾小管重吸收等多个步骤,导图可按“原尿→尿液”的流程分步呈现,标注关键物质(葡萄糖、尿素)的变化,避免混淆;二是复杂概念简化,如“体循环与肺循环”通过并列分支对比路径、血液变化(动脉血→静脉血/静脉血→动脉血)及功能(物质交换/气体交换),直观展示两者的独立与协作关系,导图的层级梳理有助于建立知识框架(如从“细胞→组织→器官→系统”的层级),提升对生命系统整体性的理解,从而突破“记忆碎片化”“逻辑混乱”等学习瓶颈。