在选择无机化学专业方向时,大学的学术实力、科研平台、师资力量及行业资源是核心考量因素,国内无机化学领域表现突出的高校主要集中在化学学科评估为A类的院校,这些院校在基础研究、成果转化及人才培养方面具有显著优势,以下从学科实力、科研平台、师资队伍、就业前景等维度详细分析,并辅以对比表格,为考生提供参考。

学科实力与排名

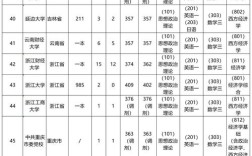

无机化学作为化学的二级学科,其发展依托于一级学科化学的整体水平,教育部学科评估结果显示,北京大学、清华大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、吉林大学、厦门大学等高校的化学学科获评A+或A类,这些院校的无机化学方向通常处于国内领先地位,北京大学的无机化学研究方向涵盖配位化学、生物无机化学等,其“动态核极化波谱学实验室”在国际上具有重要影响力;吉林大学无机化学以“无机合成与制备化学”为特色,依托无机合成与制备化学国家重点实验室,在功能材料领域成果丰硕;南京大学则聚焦配位化学与超分子化学,其“配位化学研究所”是国家级重点研究基地。

科研平台与资源

科研平台是衡量无机化学实力的关键指标,国内顶尖高校普遍拥有国家级重点实验室或工程研究中心,为无机化学研究提供先进设备与经费支持,中国科学技术大学的“合肥微尺度物质科学国家研究中心”涵盖无机功能材料的合成与表征,清华大学“新型与可再生能源材料实验室”专注于无机能源材料研究,复旦大学“应用表面化学重点实验室”则在无机催化材料领域优势显著,部分高校与科研院所联合培养模式,如中国科学院化学研究所与北京大学、清华大学等合作,为学生接触前沿课题提供便利。

师资力量与学术成果

顶尖师资团队直接影响学生的学术成长,无机化学领域的知名学者包括北京大学的高松院士(分子磁体方向)、清华大学的李亚栋院士(纳米晶合成)、复旦大学的赵东元院士(介孔材料)等,这些学者不仅主持国家级重大项目,其研究成果也多次发表于《Nature》《Science》等顶级期刊,以吉林大学为例,其无机化学团队拥有多名长江学者和国家杰出青年基金获得者,在稀土材料、无机合成化学等领域发表了一系列高被引论文,考生可通过查阅各校化学学院官网,了解导师的研究方向及学术活跃度,选择与自己兴趣匹配的团队。

课程设置与培养特色

不同高校的无机化学课程体系各有侧重,北京大学注重“基础理论+前沿交叉”,开设《高等无机化学》《生物无机化学》等课程,鼓励学生参与跨学科研究;厦门大学强化“海洋无机化学”特色,结合其地处沿海的区位优势,开展无机材料在环境、能源领域的应用研究;浙江大学则突出“无机功能材料工程化”,与企业合作开展产学研项目,提升学生的实践能力,部分高校提供本硕博贯通培养机制,如中国科学技术大学“少年班”与“化学学科英才班”,为优秀学生提供快速成长通道。

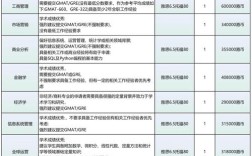

就业前景与行业资源

无机化学毕业生的去向主要包括高校及科研院所、新能源企业、环保公司、医药企业等,北京大学、复旦大学等名校的毕业生因扎实的理论基础和实验技能,深受国内外顶尖高校及企业青睐,清华大学无机化学方向毕业生在宁德时代、比亚迪等新能源企业的研发岗位占比逐年上升;南京大学毕业生则更多进入中科院系统或跨国化工企业如巴斯夫、陶氏化学等,部分高校与行业联系紧密,如天津大学与化工企业共建实习基地,为学生提供就业机会。

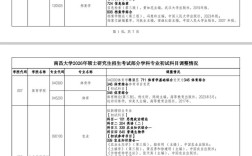

对比表格:国内部分高校无机化学专业特色

| 高校名称 | 学科评估等级 | 核心研究方向 | 重点科研平台 | 师资力量(代表学者) |

|---|---|---|---|---|

| 北京大学 | A+ | 配位化学、生物无机化学 | 动态核极化波谱学实验室 | 高松院士、严纯华院士 |

| 清华大学 | A+ | 纳米材料、能源无机化学 | 新型与可再生能源材料实验室 | 李亚栋院士、李隽教授 |

| 吉林大学 | A | 无机合成化学、稀土材料 | 无机合成与制备化学国家重点实验室 | 张洪杰院士、冯守华院士 |

| 复旦大学 | A | 介孔材料、无机催化 | 应用表面化学重点实验室 | 赵东元院士、金国新教授 |

| 南京大学 | A | 配位化学、超分子化学 | 配位化学研究所(国家重点实验室) | 郭子建院士、马晶教授 |

| 中国科学技术大学 | A | 纳米材料、固体无机化学 | 合肥微尺度物质科学国家研究中心 | 谢毅院士、俞书宏教授 |

相关问答FAQs

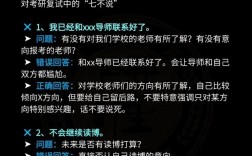

Q1:无机化学专业考研时,选择“985高校”还是“专业特色突出的211高校”?

A1:需结合个人职业规划选择,若计划进入高校或科研院所从事基础研究,“985高校”的综合资源、学术平台及校友网络更具优势;若倾向于应用型就业,如新能源材料研发,部分211高校的特色方向(如武汉大学的无机材料化学、华东理工大学的无机化工)可能因行业合作紧密而更具竞争力,建议优先考虑学科评估A类院校,再对比具体导师的研究方向与行业资源。

Q2:无机化学本科生应如何提升科研竞争力?

A2:夯实《结构化学》《无机化学合成》等核心课程基础,掌握X射线衍射、核磁共振等表征技术;主动联系导师参与实验室项目,学习文献检索与实验设计;关注国家级大学生创新创业训练计划(“大创”项目)或“挑战杯”竞赛,积累科研经验;提前准备英语能力,争取参与国际学术会议或海外交流项目,提升学术视野。