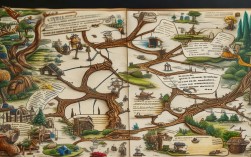

思维导图作为一种高效的思维可视化工具,其核心魅力之一在于对“形状”的巧妙运用,形状在思维导图中并非简单的装饰元素,而是承载信息逻辑、引导思考方向、强化记忆点的关键载体,从中心主题的圆形到主干线条的粗壮,再到分支节点的多样化设计,每一种形状的选择都蕴含着特定的思维逻辑和功能意图,共同构建出一个层次清晰、关系明确的知识网络。

中心主题的形状设计奠定了整个思维导图的基调,中心主题会采用圆形、椭圆形或云朵形状等封闭且饱满的图形,圆形作为一种天然的中心象征,没有棱角,代表着包容性、整体性和核心地位的不可动摇性,它能够第一时间吸引注意力,让使用者明确这是思考的起点和所有分支的归宿,在策划一场活动时,将“年度团建”作为中心主题置于圆形中,视觉上的向心力感会自然引导后续所有分支内容(如地点选择、活动流程、预算分配、人员安排)围绕其展开,形成“众星捧月”式的结构逻辑,相比之下,椭圆形则带有一定的流动性和延展性,适合表示那些具有发展性或过程性的核心概念,如“个人成长规划”,其长轴可以暗示时间维度或发展方向,云朵形状则更具创意和自由度,常用于头脑风暴阶段的主题,如“创新点子收集”,其不规则边缘象征着思维的发散性和无限可能性。

主干分支的形状设计体现了信息的层级与重要性,从中心主题延伸出的主干分支,通常采用粗线条、带有明显方向性的曲线或直线,如粗实的曲线、粗箭头或粗矩形条,这些形状的特点是“粗”和“直”(或“有方向性”),“粗”代表了信息的主干地位和重要性,与纤细的分支形成对比,引导使用者快速识别核心框架;“直”或“有方向性”则暗示了思维的推进路径和逻辑顺序,在“市场营销策略”思维导图中,“产品策略”、“价格策略”、“渠道策略”、“促销策略”作为四个主干,采用粗曲线或粗箭头从中心向外辐射,其粗壮的线条和明确的指向性,让使用者一眼就能把握营销策略的四大支柱,以及从核心策略向具体执行展开的逻辑方向,如果主干采用过细或过于随意的线条,会导致信息层级模糊,视觉焦点分散,影响思维导图的实用性和美观性。

次级及以下分支的形状设计细化了信息的类型与关联,在主干分支之后,次级、三级分支的形状则更加多样化,用于区分不同类型的信息节点或表达更细致的逻辑关系,常见的形状包括矩形(框)、圆角矩形、菱形、椭圆形、小圆形,甚至简单的几何符号如三角形、五边形等,矩形是最常用的节点形状,其规整的四个边代表着信息的稳定性、确定性和条理性,适合存放具体的名词、数据、步骤等实质性内容,在“产品策略”主干下的次级分支可以是“核心功能”、“外观设计”、“包装规格”,这些内容用矩形框起来,给人以清晰、可靠的感觉,菱形则常用于表示决策点、问题点或需要判断的节点,其尖锐的角暗示着思考的转折或选择,例如在流程优化思维导图中,“是否需要审批?”可以用菱形表示,引导使用者思考“是”与“否”两种不同的分支路径,椭圆形有时用于表示概念、理论或描述性信息,相较于矩形的严谨,椭圆更具柔和感,适合容纳解释性文字,小圆形则常用于列举项目、标记关键词或作为连接点,其简洁的形状不会喧宾夺主,又能有效区分层级,在列举“目标市场”时,可以用小圆形后面跟着文字,形成清晰的列表式结构。

形状的颜色填充与线条样式也是其功能的重要组成部分,虽然颜色不属于形状本身,但形状与颜色的结合能极大地增强信息的表现力,用不同颜色填充不同主干分支对应的节点形状,可以快速实现信息的分组和识别,如“红色系”代表“紧急事务”,“蓝色系”代表“长期规划”,线条的虚实、粗细变化也能与形状配合,表达不同的含义,实线通常表示确定、直接的关联,虚线则可能表示间接、潜在或待确定的联系,一个用虚线椭圆框起来的“备选方案”,其虚线边框就暗示了该方案的不确定性。

为了更直观地理解不同形状在思维导图中的功能与应用,可以参考以下表格:

| 形状类型 | 常见应用场景 | 象征意义/功能作用 | 示例(以“学习Python”为中心主题) |

|---|---|---|---|

| 圆形/椭圆形 | 中心主题 | 核心、整体、起点、包容性 | 中心节点:“Python编程学习” |

| 粗曲线/箭头 | 主干分支(一级分支) | 主要方向、重要性、逻辑骨架 | 主干1:“基础语法”,主干2:“数据结构”,主干3:“实战项目” |

| 矩形/圆角矩形 | 次级及以下分支(具体内容/步骤) | 稳定、确定、条理、实质性信息 | “基础语法”下的分支:“变量与数据类型”、“控制流”、“函数” |

| 菱形 | 决策点、问题节点 | 判断、选择、转折、疑问 | “是否选择学习方向?”(如数据分析、Web开发) |

| 小圆形/椭圆形 | 关键词、列表项、连接点 | 简洁、列举、标记、辅助连接 | 列举“Python库”:“NumPy”,“Pandas”,“Matplotlib” |

| 云朵形状 | 创意发散、头脑风暴主题 | 自由、发散、无限可能、非结构化 | 中心主题:“Python创新应用点子” |

思维导图中的形状是一种高度凝练的视觉语言,通过对中心主题、主干分支、次级分支等不同层级节点形状的精心设计与组合,使用者能够将抽象的思维过程转化为具体、有序、易于理解的视觉图谱,形状不仅帮助梳理信息的层级结构,强化了逻辑关联,还通过其象征意义引导思考方向,最终提升思维导图作为学习、规划、创新工具的有效性,掌握形状的运用规则,并根据自己的思维习惯和导图目的进行灵活调整,是充分发挥思维导图效用的关键一环。

相关问答FAQs:

问题1:思维导图中,是否必须严格按照不同层级使用不同形状?如果混用形状会有什么影响? 解答:并非绝对必须严格按照层级使用不同形状,但这是一种推荐的实践原则,形状混用的影响取决于混用的逻辑和目的,如果混用形状是为了刻意强调某一特定节点的重要性或类型(在次级分支中突然使用一个菱形来突出一个决策点),只要这种混用有明确的逻辑且易于理解,反而可能增强思维导图的表现力,如果形状的混用是随意的、没有规律可循的,例如在同一层级中随意交替使用矩形、椭圆和三角形,那么就会破坏思维导图的视觉一致性,导致信息层级模糊,增加认知负担,使使用者难以快速捕捉关键信息和逻辑关系,最终削弱思维导图的结构化优势,建议初学者先遵循层级与形状对应的基本原则,在熟练后再根据具体需求进行有意义的创新和调整。

问题2:在制作思维导图时,如何为某个分支节点选择最合适的形状?有没有什么可以遵循的原则? 解答:为分支节点选择合适的形状,可以遵循“内容类型匹配”和“逻辑关系提示”两大核心原则,分析节点内容的“类型”:如果该节点是具体的事物、名词、数据、步骤或需要明确界定的事物,优先选择矩形或圆角矩形,这类形状能传递出稳定、确定的信息;如果该节点是一个概念、理论、描述性观点或比较宽泛的范畴,可以考虑使用椭圆形,其柔和的边缘更具包容性;如果该节点涉及到需要做出判断、选择或是一个问题点,菱形是最佳选择,其尖锐的角能暗示思考的转折或决策的必要性;如果该节点仅作为一个关键词、列表项或连接其他节点的辅助点,小圆形或简单的点状符号就足够简洁明了,考虑该节点在思维导图中所扮演的“逻辑角色”:它是主干方向(用粗线条、有方向性的形状),还是细节支撑(用规整、细分的形状)?它是确定的信息(用实线边框),还是待定的想法(用虚线边框或云朵形状)?通过结合内容的“是什么”和逻辑的“作用是什么”,就能更有针对性地选择出最能准确传达信息意图的形状,使思维导图既美观又高效。