蝙蝠和雷达是自然界与科技领域中两个看似无关却存在深刻联系的现象,蝙蝠通过生物声纳系统在黑暗中精准导航,而雷达则模仿这一原理实现人类对电磁波的探测与应用,两者在原理、结构和功能上的相似性,不仅展现了生物进化的智慧,也推动了仿生学的发展,以下从多个维度展开分析,通过对比和梳理,揭示蝙蝠与雷达之间的内在联系及各自特点。

工作原理的相似性:生物声纳与电磁波探测

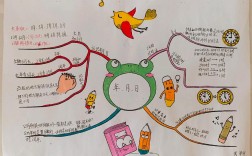

蝙蝠和雷达的核心原理均基于“发射-反射-接收”的探测机制,蝙蝠在飞行时,通过喉部发出频率极高(多为20-100千赫)的超声波,这些声波遇到障碍物或猎物后反射回来,被其耳朵接收,蝙蝠的大脑通过分析回声的时间差、频率变化和强度差异,精确判断物体的距离、大小、形状及运动状态,从而在完全黑暗的环境中高效捕食和飞行,这一过程被称为生物声纳或回声定位。

雷达的工作原理与此高度相似,但其使用的是电磁波而非声波,雷达系统通过天线发射特定频率的电磁波(如微波、无线电波),电磁波在传播过程中遇到目标(如飞机、船舶、建筑物)时发生反射,反射波被接收天线捕获,通过计算电磁波的往返时间(即时间差)和多普勒频移(目标运动引起的频率变化),雷达可确定目标的距离、速度、方位角和高度等参数,无论是蝙蝠还是雷达,其本质都是通过主动发射波并分析回波信息来实现对环境的感知。

结构与功能的差异:生物系统与人工设备

尽管原理相似,蝙蝠和雷达在结构载体和功能实现上存在显著差异,蝙蝠的声纳系统是经过数百万年进化形成的生物器官,其结构高度集成且高效:声带负责发射超声波,耳朵(尤其是外耳)具有特殊形状,能高效收集回声,大脑则拥有强大的信号处理能力,可实时过滤背景噪声并解析复杂回声,菊头蝠的鼻叶结构可聚焦超声波,而某些蝙蝠的耳朵能根据回声的微弱差异分辨出0.1毫米的物体细节,蝙蝠的声纳系统还具有重量轻、能耗低、抗干扰能力强等优点,其整体功耗仅为同等功能雷达系统的千分之一。

雷达则是人类设计的人工设备,其结构包括发射机、接收机、天线、信号处理系统和显示终端等模块,发射机产生高频电磁波,天线负责定向发射和接收信号,信号处理系统通过算法(如傅里叶变换、脉冲压缩)提取目标信息,最终在屏幕或数字界面上呈现结果,与蝙蝠相比,雷达的功率更高、探测距离更远(可达数千公里),且不受介质限制(可在真空、水下等环境中工作),但雷达系统体积庞大、能耗高,且易受天气(如雨、雾)和电磁干扰的影响。

进化与仿生:从自然到科技的灵感

蝙蝠的回声定位能力为雷达技术的诞生提供了重要灵感,18世纪,意大利生物学家拉扎罗·斯帕拉捷首次通过实验发现蝙蝠依靠听觉而非视觉飞行,但直到20世纪,随着声学和电子技术的发展,科学家才逐渐揭示蝙蝠声纳的奥秘,二战期间,雷达的发明初衷是探测敌机,而其原理的雏形正是受到蝙蝠回声定位的启发,现代仿生学进一步推动了这一联系,研究人员模仿蝙蝠耳朵的结构设计出更灵敏的声纳传感器,借鉴蝙蝠大脑的信号处理算法优化雷达的抗干扰能力。

蝙蝠的声纳系统还为其他领域提供了借鉴,医学超声成像仪(如B超)利用类似原理,通过发射超声波并分析回波生成人体内部结构图像;水下声纳系统则模仿蝙蝠声纳,实现对潜艇、海底地形的探测,可以说,蝙蝠的“生物雷达”是自然界最成功的探测系统之一,为人类科技发展提供了丰富的模板。

应用场景的对比:自然生存与人类需求

蝙蝠和雷达的应用场景截然不同,分别服务于自然生存和人类社会发展,蝙蝠的声纳系统是其生存的关键,主要用于夜间飞行、捕食和躲避天敌,不同种类的蝙蝠具有不同的回声定位策略:食虫蝙蝠通过高频超声波探测小型昆虫,而食果蝙蝠则使用较低频率的声音在复杂森林环境中导航,蝙蝠的声纳还能帮助其识别同类、寻找栖息地,甚至在群体飞行中避免碰撞。

雷达的应用则广泛覆盖军事、民用和科研领域,军事上,雷达用于防空预警、导弹制导和战场侦察;民用方面,气象雷达监测台风、暴雨等天气变化,航空管制雷达保障飞机安全起降,交通雷达实现车速监测和自动驾驶;科研领域,雷达可用于天文观测(如射电望远镜)、地质勘探(如探地雷达)和行星探测(如火星雷达),这些应用均体现了雷达在信息获取和空间感知方面的强大能力。

技术局限与未来方向

蝙蝠和雷达各自存在技术局限,同时也为未来发展指明了方向,蝙蝠的声纳系统虽精巧,但受声波传播介质限制,无法在真空中使用,且探测范围相对有限(通常为几米至几十米),蝙蝠的声纳易受强风和背景噪声干扰,未来研究可通过基因工程或仿生材料,增强蝙蝠声纳的抗干扰能力或扩展其探测范围。

雷达技术则面临小型化、低能耗和智能化挑战,传统雷达设备体积庞大,难以集成到微型无人机或可穿戴设备中;雷达信号易被隐身技术或电子干扰设备屏蔽,借鉴蝙蝠生物结构的仿生雷达(如微型化、多频段协同的雷达系统)和基于人工智能的信号处理算法,有望突破这些局限,实现更高精度、更强适应性的探测能力。

对比表格:蝙蝠与雷达的关键特征

| 特征 | 蝙蝠 | 雷达 |

|---|---|---|

| 探测介质 | 声波(超声波) | 电磁波(微波、无线电波等) |

| 发射源 | 喉部声带 | 发射机(磁控管、行波管等) |

| 接收器官 | 耳朵(外耳、中耳、内耳) | 接收天线(抛物面天线、相控阵天线) |

| 信号处理系统 | 大脑(听觉皮层) | 信号处理器(数字电路、算法) |

| 探测范围 | 几米至几十米 | 几米至数千公里 |

| 能耗 | 极低(约0.1瓦) | 高(千瓦至兆瓦级) |

| 抗干扰能力 | 强(可过滤背景噪声) | 较弱(易受电磁和天气干扰) |

| 应用领域 | 自然生存(捕食、导航) | 军事、气象、航空、医疗等 |

相关问答FAQs

Q1:蝙蝠的回声定位和雷达的探测原理有何本质区别?

A1:本质区别在于使用的波类型和介质,蝙蝠依赖声波(机械波),需通过空气、水等介质传播,无法在真空中使用;而雷达使用电磁波,无需介质,可在真空、水下等环境中工作,蝙蝠的声纳系统是生物器官,具有自适应性强、能耗低的特点;雷达则是人工设备,功率高、功能可编程,但结构复杂且易受干扰。

Q2:仿生学在雷达技术中有哪些具体应用?

A2:仿生学在雷达技术中的应用包括:1)模仿蝙蝠耳朵的结构设计高灵敏度接收天线,提升微弱信号捕捉能力;2)借鉴蝙蝠大脑的脉冲编码机制,开发抗干扰雷达信号处理算法,抑制杂波和噪声;3)模拟蝙蝠多频段探测策略,研制多频段协同雷达系统,以适应复杂环境;4)通过研究蝙蝠群体飞行时的协同定位,探索分布式雷达网络技术,提高探测覆盖范围和可靠性,这些应用显著提升了雷达的性能和智能化水平。