35公斤的希望,这个看似简单的数字组合,实则蕴含着一种极具穿透力的生命隐喻——它既是物理重量,也是精神承载;既是具象的目标,也是抽象的信念,在人生的长河中,我们或许都曾背负过类似的“重量”:可能是梦想的重量,是责任的重量,是坚持的重量,而“35公斤的希望”恰恰提醒我们:当希望被量化为可触摸的行动时,它便拥有了改变现实的力量,以下将从思维导图的构建逻辑出发,拆解“35公斤的希望”的多维内涵,探索如何将抽象的希望转化为具体的实践路径。

思维导图的核心框架:从“希望”到“行动”的转化逻辑

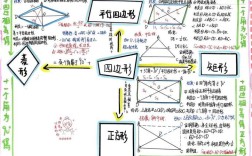

思维导图作为一种放射性思维工具,其核心在于“中心主题—分支延伸—细节填充”的层级化结构,若以“35公斤的希望”为中心主题,其分支可划分为“希望的内涵”“重量的解构”“行动的阶梯”“价值的升华”四大主干,每个主干再延伸出具体的子节点,形成完整的认知与实践体系。

希望的内涵:从抽象到具象的锚定

“希望”并非虚无缥缈的情绪,而是基于现实认知的未来指向,在思维导图中,“希望的内涵”分支可延伸出三个子节点:

- 目标性:35公斤是一个具体可量化的目标,如同登山者明确“登顶海拔8848米”,希望需要附着于清晰的标的,否则容易沦为空想,一个创业者希望“公司年营收突破百万”,便是将抽象的“成功”转化为可衡量的“35公斤”。

- 能动性:希望不是被动等待,而是主动创造的能量,如同农民播种后不会坐等丰收,而是浇水、施肥、除草,“35公斤的希望”要求我们以行动为燃料,驱动目标从“可能”变为“现实”。

- 韧性:希望的本质是“在逆境中依然相信可能性”,35公斤的重量意味着挑战——背负它需要耐力,而希望正是在负重前行中淬炼出的韧性,如同沙漠中的胡杨,在干旱中依然扎根深处。

重量的解构:35公斤的物理与心理维度

“35公斤”既是物理重量,也是心理隐喻,其解构可从两个层面展开:

| 维度 | 现实案例 | |

|---|---|---|

| 物理重量 | 相当于一个标准行李箱的重量,或一个7岁儿童的体重,是普通人可感知、可承载的重量。 | 健身者希望“增肌35公斤”,需要通过每日训练、饮食控制,逐步将重量转化为肌肉量。 |

| 心理重量 | 代表实现目标所需付出的时间成本、精力投入、风险承担,是“负重感”的来源。 | 学生希望“考研成功”,35公斤的重量是“每天10小时学习+无数次自我怀疑+失败的风险”。 |

通过解构,我们可以意识到:“35公斤的希望”并非遥不可及的负担,而是通过分解可逐步消解的挑战,正如登山者不会一次性背负所有装备登顶,而是分阶段运输,我们也可以将35公斤的目标拆解为“每日1公斤”的行动,让重量在积累中转化为习惯。

行动的阶梯:从“0到1”再到“35”的路径设计

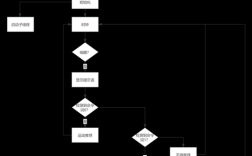

希望的价值在于行动,而行动需要阶梯化的路径,思维导图中,“行动的阶梯”分支可设计为“认知—规划—执行—反馈”的闭环:

- 认知层:明确“为什么希望35公斤”,即目标的底层驱动力,是渴望改变现状?还是追求自我实现?清晰的动机会在动摇时提供锚点。

- 规划层:将35公斤拆解为“阶段目标+时间节点+资源需求”,写作者希望“出版一本35万字的书”,可拆解为“每月3.5万字+每周修改1章+联系3家出版社”。

- 执行层:聚焦“每日最小行动”,避免因目标过大而拖延,35公斤的重量,最终由无数个“今天背起1公斤”的瞬间累积而成。

- 反馈层:通过阶段性复盘调整路径,如同航船需定期校准方向,行动中遇到偏差时,及时优化策略,让希望始终在正确的轨道上生长。

价值的升华:从“目标达成”到“生命成长”

“35公斤的希望”最终指向的不仅是目标的实现,更是个体生命的升华,思维导图中,“价值的升华”分支可延伸出三个维度:

- 能力的沉淀:在背负35公斤的过程中,我们获得的不仅是结果,更是解决问题的能力、抗压的韧性、自律的习惯——这些“无形资产”将伴随一生。

- 信念的强化:每一次“背起1公斤”的行动,都是对“我能行”的确认,当35公斤被稳稳托起,我们便拥有了面对更大挑战的底气。

- 影响的辐射:个人的希望会如同涟漪般扩散,一个通过“35公斤希望”改变命运的人,会成为他人的光,传递“行动创造可能”的信念。

思维导图的应用:让“35公斤的希望”落地生根

思维导图的价值不仅在于“思考”,更在于“践行”,以“35公斤的希望”为工具,我们可以从以下三个步骤将其融入生活:

绘制个人“35公斤希望导图”

- 中心主题:写下你当下的核心希望(如“1年内存款35万元”“3年内掌握一门新技能并变现”)。

- 主干分支:按“内涵—解构—行动—价值”四维度展开,填充具体内容。“解构分支”需计算“35万元=每月存2.9万元+副业收入1万元+主薪提升0.9万元”。

- 视觉化呈现:用不同颜色标注“目标”“行动”“资源”,用图标强化记忆(如用💰代表财务目标,用📅代表时间节点)。

以“重量思维”管理目标

将“35公斤”视为“可拆解、可衡量、可承载”的单元,避免陷入“要么完美达成,要么彻底放弃”的二元思维,若某月仅存下2万元(未达2.9万),无需自责,而是分析“剩余0.9万元缺口下月如何补足”,让目标在动态调整中保持弹性。

建立“希望日记”强化行动

每日记录“今日为35公斤希望付出的1公斤行动”(如“学习了2小时专业课”“联系了1位潜在客户”),每周复盘“本周累积重量”与“遇到的阻力”,这种“具象化积累”会带来掌控感,让希望从“遥不可及”变为“触手可及”。

相关问答FAQs

Q1:35公斤的希望”过于沉重,中途想要放弃怎么办?

A:接纳“想放弃”是正常情绪——35公斤的重量本就挑战极限,回到思维导图的“解构分支”,检查是否因目标拆解不合理导致压力过大,若“1年存款35万”拆解为“每月2.9万”仍困难,可进一步细化为“每周存7250元”,甚至“每日存241元”,让行动颗粒度更小,通过“价值升华”分支重申初心:问自己“为什么最初希望这35公斤?”,当目标背后的意义足够清晰,便能在动摇时重新找到力量。

Q2:如何判断“35公斤的希望”是否是“不切实际的幻想”?

A:判断标准可从三个维度入手:一是资源匹配度,实现目标所需的时间、金钱、能力、人脉等资源,是否在现有或可获取范围内?“3个月内从零基础成为Python工程师”可能不现实,但“1年内掌握基础并完成3个项目”则可行,二是路径清晰度,是否能绘制出从“0到35”的具体阶梯?若只有目标而无行动步骤,大概率是幻想,三是反馈验证,在行动初期(如第一个月)是否获得正向反馈?若“存款35万”的目标下,第一个月成功存下2万,说明路径有效;若连续3个月均未达标,则需重新评估目标的合理性,真正的希望,是“跳一跳够得着”的目标,而非“无论如何都够不着”的空想。