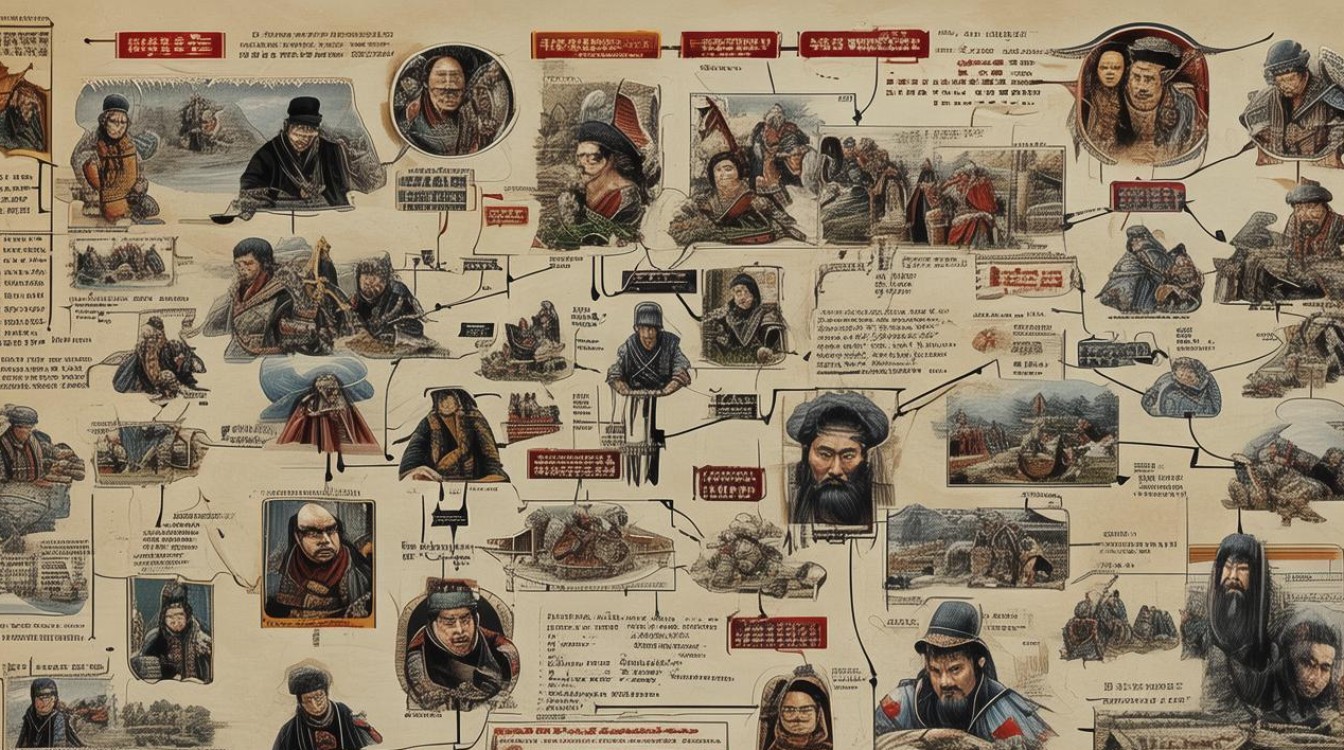

《三国演义》作为中国古典四大名著之一,其宏大的叙事结构、复杂的人物关系和深刻的战略智慧,为读者提供了丰富的思考维度,通过思维导图的形式,可以将这部经典著作的核心内容系统化、可视化,帮助读者更清晰地把握全书脉络,以下从主要情节、核心人物、主题思想及艺术特色四个维度,详细解析《三国演义》思维导图的核心要素,并辅以表格对比关键信息,最后附相关问答。

主要情节脉络(时间轴与关键事件)

《三国演义》以东汉末年黄巾起义为起点,以西晋统一为终点,跨越近百年的历史,思维导图可按“乱世开端—群雄割据—三足鼎立—天下归晋”四个阶段展开:

- 乱世开端(汉灵帝—汉献帝初期):黄巾起义(184年)爆发,朝廷无力镇压,地方诸侯借势崛起,如董卓入京专权,引发十八路诸侯讨伐,此阶段的核心事件是“董卓之乱”和“王允巧施连环计”,曹操、刘备、孙权等角色逐渐登上历史舞台。

- 群雄割据(汉献帝中期):曹操“挟天子以令诸侯”,统一北方;刘备三顾茅庐请诸葛亮出山,孙权继承江东基业,官渡之战(200年)赤壁之战(208年)成为转折点,官渡之战曹操击败袁绍,奠定北方霸权;赤壁之战孙刘联军以少胜多,奠定三国鼎立基础。

- 三足鼎立(汉献帝后期—蜀汉灭亡):三国正式形成:曹魏(220年曹丕称帝)、蜀汉(221年刘备称帝)、东吴(229年孙权称帝),关键事件包括:刘备伐吴(夷陵之战)、诸葛亮六出祁山、姜维九伐中原、司马氏篡魏(265年)等,此阶段的核心矛盾是蜀吴联盟与破裂,以及魏国内部的权力更迭。

- 天下归晋(西晋统一):司马炎建立西晋(266年),先后灭蜀(263年)、灭吴(280年),三国时代终结,思维导图中需突出“分久必合”的历史循环,以及司马氏的权谋手段。

核心人物关系(阵营与性格特点)

人物是《三国演义》的灵魂,思维导图可按“曹魏集团”“蜀汉集团”“东吴集团”及其他势力分类,并标注核心人物的性格与关键事迹:

| 阵营 | 核心人物 | 性格标签 | 关键事迹 |

|---|---|---|---|

| 曹魏集团 | 曹操 | 奸雄、多疑、知人善任 | “宁教我负天下人,休教天下人负我”、官渡之战 |

| 司马懿 | 深藏不露、老谋深算 | 诸葛亮空城计、高平陵之变 | |

| 蜀汉集团 | 刘备 | 仁德、重情义、坚韧 | 三顾茅庐、白帝城托孤 |

| 诸葛亮 | 忠诚、智慧、鞠躬尽瘁 | 草船借箭、七擒孟获、六出祁山 | |

| 关羽 | 忠义、傲上而不忍下 | 温酒斩华雄、过五关斩六将、败走麦城 | |

| 张飞 | 勇猛、暴躁、粗中有细 | 长坂坡断后、义释严颜 | |

| 东吴集团 | 孙权 | 务实、善用人、守成之主 | 赤壁之战决策、劝学吕蒙 |

| 周瑜 | 英俊、心胸狭隘、智谋过人 | 赤壁之战、三气周瑜 | |

| 吕蒙 | 勤奋、勇猛、士别三日当刮目相待 | 白衣渡江、袭取荆州 |

还需标注“其他重要人物”,如吕布(“人中吕布,马中赤兔”)、袁绍(外宽内忌)、貂蝉(连环计核心)等,体现群像的复杂性。

主题思想与核心矛盾

思维导图的“主题思想”分支需突出四大核心:

- 忠义观:关羽的“忠义”成为儒家道德典范,诸葛亮的“鞠躬尽瘁,死而后已”体现臣子忠诚。

- 分合论:从“合久必分,分久必合”的历史周期律,探讨乱世中统一与分裂的辩证关系。

- 谋略与人性:诸葛亮的“智”、曹操的“奸”、刘备的“仁”,展现不同性格下的生存策略与人性复杂。

- 英雄悲剧:关羽失荆州、刘备败夷陵、诸葛亮星落五丈原,英雄人物的悲剧命运强化了作品的历史厚重感。

艺术特色与叙事手法

作为历史演义小说,《三国演义》的艺术特色在思维导图中可归纳为:

- 虚实结合:七分史实,三分虚构,如“空城计”“草船借箭”为艺术加工,但人物性格符合历史逻辑。

- 战争描写:官渡、赤壁、夷陵等大战,通过“计谋—对抗—结果”的链条展现战略智慧,形成“战争三部曲”。

- 语言风格:半文半白,简洁有力,人物对话极具个性(如曹操“宁我负人”的霸道,刘备“勿以恶小而为之”的仁德)。

- 结构宏大:以时间为经,以事件为纬,多线并行(如魏、蜀、吴三条线索交织),最终收束于统一。

相关问答FAQs

Q1:《三国演义》中的“空城计”是否真实历史?

A1:“空城计”在正史《三国志》中并无记载,属于艺术虚构,罗贯中通过这一情节,旨在突出诸葛亮“智绝”的形象,同时展现司马懿“多疑”的性格,增强戏剧冲突,历史上,诸葛亮以空城计退敌的记载最早见于东晋习凿齿《汉晋春秋》,但学界普遍认为其为民间传说。

Q2:为什么说《三国演义》中的曹操是“奸雄”而非“枭雄”?

A2:“奸雄”与“枭雄”的区别在于道德评价与手段正当性,曹操被称“奸雄”,因他既有“宁教我负天下人”的极端利己,又有“挟天子以令诸侯”的政治权谋,同时具备“唯才是举”的用人智慧,兼具“奸”与“雄”的双重特质;而“枭雄”更侧重于“雄才大略”而无明显道德污点(如刘邦、朱元璋),罗贯中以“尊刘贬曹”的创作倾向,强化了曹操的“奸”面,使其成为文学经典中的复杂形象。