逻辑思维是人类认识世界、分析问题、做出决策的核心能力,其运作依赖于三个关键要素:概念、判断和推理,这三个要素相互关联、层层递进,共同构成了逻辑思维的基本框架,理解并掌握这些要素,对于提升思维的清晰性、准确性和深刻性具有重要意义。

概念:逻辑思维的基石

概念是反映事物本质属性的思维形式,是逻辑思维的最小单元,任何复杂的思考都离不开对基本概念的界定和运用,概念的形成过程,是人类通过感知、比较、分析、抽象等思维活动,从具体事物中剥离出共同特征,并赋予其特定意义的过程。“水果”这一概念,是通过排除苹果、香蕉、橙子等具体事物的非本质特征(如颜色、形状),抽象出其本质属性(多汁、含种子、主要味甜等)而形成的,概念具有两个基本特征:内涵和外延,内涵指概念所反映的事物的本质属性,外延指概念所包含的所有具体对象,内涵与外延之间存在反变关系,即内涵越多,外延越小;内涵越少,外延越大。“苹果”的内涵比“水果”更多(增加了“苹果科”“圆形”等属性),因此其外延更小,仅包含苹果这一类果实,而非所有水果,在逻辑思维中,明确概念的内涵与外延是避免歧义、确保沟通准确的前提,如果概念模糊,就容易导致思维混乱,讨论“健康”时,如果不明确是指身体健康、心理健康还是社会适应良好,讨论就会失去焦点,逻辑思维的第一步,就是清晰界定核心概念,确保所有参与者对概念的理解一致。

判断:逻辑思维的连接点

判断是对事物情况有所断定的思维形式,它由概念组成,是概念与概念之间的逻辑连接,判断的核心特征具有“肯定”或“否定”的性质,所有金属都导电”“有些鸟不会飞”,判断的真假取决于是否符合客观实际,但逻辑思维更关注判断的形式结构,而非具体内容的真假,根据判断中是否包含其他判断,判断可分为简单判断和复合判断,简单判断不包含其他判断,如“地球是圆的”;复合判断则由简单判断通过逻辑联结词(如““或者”“……”)构成,如“如果下雨,那么地会湿”,在逻辑思维中,判断的正确性依赖于概念的准确性和联结词的恰当性。“所有鸟都会飞”这一判断,由于“鸟”这一概念的外延中包含“鸵鸟”“企鹅”等不会飞的个体,因此该判断是假的,而“如果下雨,那么地会湿”这一复合判断,其形式结构是有效的,即只要前提“下雨”为真,地会湿”必然为真(在正常情况下),判断为推理提供了前提,推理则是判断的延伸和展开,没有准确的判断,推理就会失去可靠的基础,在法律推理中,需要先通过证据做出“被告有犯罪动机”“被告有作案时间”等判断,才能进一步推理出“被告可能是罪犯”,判断是连接概念与推理的桥梁,其质量直接影响逻辑思维的有效性。

推理:逻辑思维的核心过程

推理是从一个或多个已知判断(前提)出发,引出新的判断(的思维过程,是逻辑思维的核心环节,推理的主要作用在于扩展认知、揭示未知,使思维从已知走向未知,根据前提与结论之间的逻辑关系,推理可分为演绎推理、归纳推理和类比推理三大类,演绎推理是从一般到特殊的推理,其结论必然前提为真。“所有人都会死,苏格拉底是人,所以苏格拉底会死”,只要前提为真,结论必然为真,演绎推理的有效性取决于推理形式是否正确,与具体内容无关,归纳推理是从特殊到一般的推理,其结论可能为真,但不必然为真。“我见过的天鹅都是白色的,所以所有天鹅都是白色的”,这一结论在发现黑天鹅后被推翻,归纳推理的可靠性取决于样本的代表性和数量,类比推理是根据两个或两类对象在某些属性上相同,推出它们在其他属性上也相同的推理。“地球有大气层、有水、适宜生命存在,火星有大气层、有水,所以火星也可能适宜生命存在”,类比推理的结论具有或然性,其强度取决于相同属性与推出属性之间的相关性,在实际思维中,三种推理往往综合运用,科学研究通常通过归纳推理提出假设,再通过演绎推理推导出可验证的结论,最后通过实验验证,推理的严密性取决于前提的真实性和推理形式的正确性,如果前提虚假或推理形式错误,结论就可能不可靠。“所有猫都会爬树,狗不是猫,所以狗不会爬树”,这一推理形式正确,但前提“所有猫都会爬树”并不真实(如有些猫因疾病不会爬树),因此结论不可靠。

逻辑思维三要素的协同作用

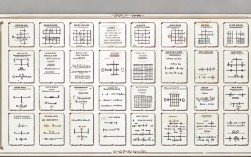

概念、判断和推理并非孤立存在,而是协同作用,共同完成逻辑思维的全过程,概念是思维的“细胞”,为判断和推理提供素材;判断是思维的“关节”,将概念连接成有意义的命题;推理是思维的“引擎”,从已知推出未知,形成新的认识,三者的关系可以用下表概括:

| 要素 | 定义 | 作用 | 在思维中的位置 |

|---|---|---|---|

| 概念 | 反映事物本质属性的思维形式 | 提供思维单元,明确内涵外延 | 基石,思维的起点 |

| 判断 | 对事物情况的断定 | 连接概念,形成命题 | 桥梁,连接概念与推理 |

| 推理 | 从前提引出结论的思维过程 | 扩展认知,揭示未知 | 核心,思维的深化过程 |

在解决“如何提高企业效率”这一问题时,首先需要明确“效率”“企业”等概念的内涵与外延;其次做出判断“当前企业存在流程冗余问题”“员工积极性不足影响效率”;最后通过推理提出解决方案:“优化流程(减少冗余)+ 激励机制(提高积极性)→ 提高效率”,这一过程中,概念为判断提供了依据,判断为推理提供了前提,推理则最终形成解决问题的方案,缺乏清晰的概念,判断就会模糊;没有准确的判断,推理就会失去基础;推理形式错误,结论就可能无效,逻辑思维的训练,需要同时提升概念界定能力、判断准确能力和推理严密能力。

相关问答FAQs

问题1:如何判断一个推理是否有效?

解答:推理的有效性取决于两个方面:前提的真实性和推理形式的正确性,前提真实是指推理所依据的判断符合客观实际;推理形式正确是指前提与结论之间的逻辑关系符合推理规则(如演绎推理的三段论规则)。“所有金属都导电,铜是金属,所以铜导电”是有效的,因为前提真实且形式正确;而“所有鸟都会飞,企鹅是鸟,所以企鹅会飞”是无效的,尽管形式正确,但前提“所有鸟都会飞”虚假,需要注意的是,演绎推理的有效性只关注形式,不关注内容;归纳推理和类比推理的结论具有或然性,其有效性通过样本大小、相关性等因素衡量。

问题2:概念模糊会导致哪些逻辑错误?

解答:概念模糊会导致多种逻辑错误,最常见的包括“概念混淆”和“概念偷换”,概念混淆是指对不同事物的本质属性认识不清,将相似概念混为一谈,将“人工智能”混同于“人类智能”,忽视了两者在本质上的差异(前者无意识,后者有意识),概念偷换是指在讨论中故意改变概念的内涵或外延,以转移话题或逃避论证,讨论“环保”时,将“减少污染”偷换为“禁止所有工业生产”,通过扩大概念外延来削弱对方观点,概念模糊还会导致“歧义性谬误”,即因一词多义或语义不清使论证失去有效性。“这辆车很‘便宜’”,便宜”指价格低,则合理;如果指质量差,则属于歧义,逻辑思维中必须严格定义概念,避免模糊和混淆。