思维不连贯是一种常见的认知状态,表现为思路跳跃、逻辑断裂或表达混乱,可能影响沟通效率、学习效果甚至日常决策,这种现象并非单一原因导致,而是生理、心理和环境因素共同作用的结果,从生理层面看,睡眠不足、营养不良或脑部疾病(如注意力缺陷多动障碍、阿尔茨海默症)可能导致神经递质失衡,影响大脑对信息的整合能力,心理层面,焦虑、抑郁等情绪问题会干扰思维聚焦,而高压环境下的过度疲劳也可能使大脑“宕机”,难以形成连贯的逻辑链条,信息过载、频繁切换任务等外部因素,会迫使大脑在多个思维模式间快速跳跃,破坏思路的连续性。

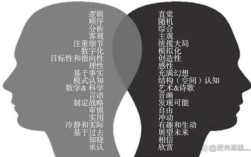

思维不连贯的具体表现可分为三类:输入阶段、处理阶段和输出阶段,在输入阶段,个体可能难以集中注意力接收信息,导致关键细节遗漏;处理阶段中,大脑无法有效关联新旧知识,出现“断层”;输出阶段则表现为语言或文字组织混乱,前后矛盾,学生备考时若同时复习多个科目,大脑可能在不同知识点间频繁切换,导致知识点记忆碎片化;职场人士在高压会议中,可能因紧张而突然忘记发言要点,思路中断,这些现象的本质是大脑的“执行功能”受损,而执行功能由前额叶皮层主导,负责计划、专注和自我调节。

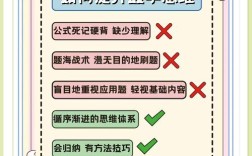

改善思维不连贯需从多维度入手,生理层面,保证7-9小时睡眠、补充Omega-3脂肪酸(如深海鱼、坚果)和规律运动,能促进神经细胞健康,心理层面,通过正念冥想训练专注力,或通过认知行为疗法(CBT)重构焦虑思维模式,行为层面,可采用“时间块”法减少任务切换,例如将工作划分为25分钟专注时段+5分钟休息,避免多任务并行;使用思维导图、列表等工具梳理逻辑,增强信息关联性,写文章时先列出大纲,再逐段填充内容,可避免思路跳跃;学习复杂概念时,通过类比法(如将电流比作水流)建立抽象与具象的联系,提升理解连贯性。

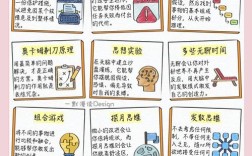

长期思维不连贯可能引发连锁反应,学习上,知识体系碎片化导致理解偏差;工作中,沟通低效可能引发团队协作障碍;人际关系中,表达不清易造成误解,若频繁出现思维断裂且伴随记忆力下降、情绪波动等症状,建议及时就医排查潜在疾病,对健康人群而言,定期进行“大脑训练”(如拼图、策略游戏)也能强化神经连接,提升思维流畅度。

相关问答FAQs

Q1:为什么熬夜后思维特别容易不连贯?

A:熬夜会扰乱大脑的“清理机制”——胶质淋巴系统,该系统在睡眠中清除代谢废物(如β-淀粉样蛋白),睡眠不足导致废物堆积,影响神经元信号传递,进而出现注意力涣散、反应迟缓、逻辑混乱等症状,熬夜还会降低前额叶皮层活性,削弱执行功能,使思维难以保持连贯。

Q2:思维导图真的能改善思维不连贯吗?

A:是的,思维导图通过“中心主题—分支关键词—图像联想”的结构化方式,将抽象思维可视化,帮助大脑建立信息间的关联网络,这种模式符合大脑的“放射性思维”特点,既能减少信息过载,又能通过关键词提示避免思路中断,研究显示,长期使用思维导图可提升大脑的整合能力,尤其对改善多任务处理中的思维断裂效果显著。