英语思维的培养是许多英语学习者的终极目标,它意味着摆脱母语的翻译依赖,直接用英语理解、思考和表达,这种能力并非一蹴而就,需要通过系统的训练和持续的积累才能实现,以下从多个维度详细阐述如何培养英语思维。

建立“英语—事物”的直接关联是基础,大多数中国学习者习惯通过“英语—中文—事物”的三步走模式进行学习,这会导致反应速度慢且表达不地道,要打破这种惯性,需要在学习和生活中刻意用英语去指代事物、描述场景,看到桌子时,直接在脑中反应“table”,而不是先想到“桌子”再翻译成“table”,可以通过制作双语标签贴在家具、物品上,或用英语描述日常活动(如“I am making coffee”),让大脑逐渐习惯这种直接映射,初期可能不适应,但坚持数周后,这种直接关联会逐渐形成肌肉记忆。

大量可理解性输入是构建英语思维框架的核心,这里的“输入”不是盲目刷单词或背课文,而是指在能理解70%-80%内容的基础上,接触真实、地道的英语材料,听力方面,选择与自己水平匹配的播客、有声书或影视剧,初期可借助字幕,但逐步过渡到无字幕听,从《Peppa Pig》等儿童动画开始,逐步过渡到《Friends》等情景喜剧,再到TED演讲或BBC纪录片,阅读方面,从分级读物、英语新闻(如BBC Learning English)开始,逐步挑战原版小说,在输入过程中,重点不是记住每个单词,而是理解整体意思,并注意英语中地道的表达方式和思维逻辑,比如英语中常通过时态、连词体现时间顺序和因果关系,这与中文的表达习惯存在差异。

第三,在输出中刻意练习“英语逻辑”,输出是检验和巩固英语思维的关键环节,包括口语和写作,口语练习时,避免先用中文组织句子再翻译,而是尝试用英语的“碎片”进行组合,想表达“我昨天没去,因为下雨了”,直接用“I didn’t go because it was raining”而非先想“昨天没去—因为—下雨了”,可以通过“影子跟读法”(Shadowing)模仿母语者的语音语调和停顿,培养英语的语感,写作时,模仿英语范文的段落结构和逻辑连接词,比如使用“however”“in addition”“as a result”等,让表达更符合英语的思维习惯,尝试用英语写日记、周记,记录日常所思所想,即使语法不完美,也要坚持用英语直接表达。

第四,通过文化背景理解思维差异,语言是文化的载体,英语思维的形成离不开对英语国家文化背景的了解,英语中强调个人主义和直接表达,因此在交流中可能会更频繁使用“I think”“I feel”等主观表达,而中文则更注重含蓄和集体视角,通过阅读英语国家的文学作品、观看影视剧、了解节日习俗等,可以理解文化差异如何影响语言表达,从而更准确地把握英语思维的本质,理解西方人的“privacy”观念,就能明白为什么他们很少直接询问年龄、收入等私人问题。

创造沉浸式环境,强化思维惯性,在日常生活中,尽可能将英语环境“最大化”,将手机、电脑系统语言设置为英语,听英文歌、看英文电影,甚至尝试用英语自言自语,如果条件允许,参加英语角、与外教交流,或寻找语伴进行对话练习,在真实互动中强迫自己用英语思考,这种沉浸式环境能让大脑在更多场景下激活英语思维,逐步形成条件反射。

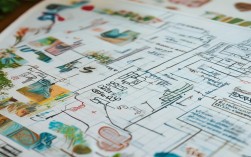

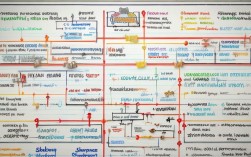

以下是一个培养英语思维的方法参考表:

| 阶段 | 核心目标 | 具体方法 |

|---|---|---|

| 基础建立期 | 建立“英语—事物”直接关联 | 双语标签、日常活动英语描述、图片联想记忆 |

| 输入强化期 | 构建英语思维框架 | 分级听力/阅读材料、影子跟读、分析英语逻辑(时态、连词) |

| 输出实践期 | 练习英语逻辑表达 | 英语日记/口语练习、模仿范文结构、使用连接词、与母语者对话 |

| 文化融合期 | 理解思维差异 | 阅读文学作品、观看文化类影视剧、了解英语国家社会习俗 |

| 沉浸巩固期 | 强化思维惯性 | 切换设备语言、英语环境沉浸、参加英语社群活动 |

相关问答FAQs

Q1:英语思维需要多久才能形成?

A1:英语思维的形成因人而异,取决于投入时间、方法和练习强度,如果每天坚持1-2小时的系统训练(包括输入、输出和文化学习),通常3-6个月能看到明显改善(如减少翻译依赖、反应速度加快);但要达到流利、自然的思维水平,可能需要1年以上的持续积累,关键在于“刻意练习”和“场景化应用”,而非单纯追求时长。

Q2:没有英语环境,如何有效培养英语思维?

A2:即使没有真实的英语环境,也可以通过“模拟沉浸”创造条件,利用英语学习APP(如Duolingo、HelloTalk)与语伴交流;收听英文播客(如“6 Minute English”)并跟读;观看带英文字幕的影视剧,尝试复述情节;将手机、社交媒体设置为英语,主动用英语搜索信息、记录笔记,进行“自我对话”也是一种有效方式,比如描述眼前场景或规划一天行程,强迫大脑直接用英语处理信息。