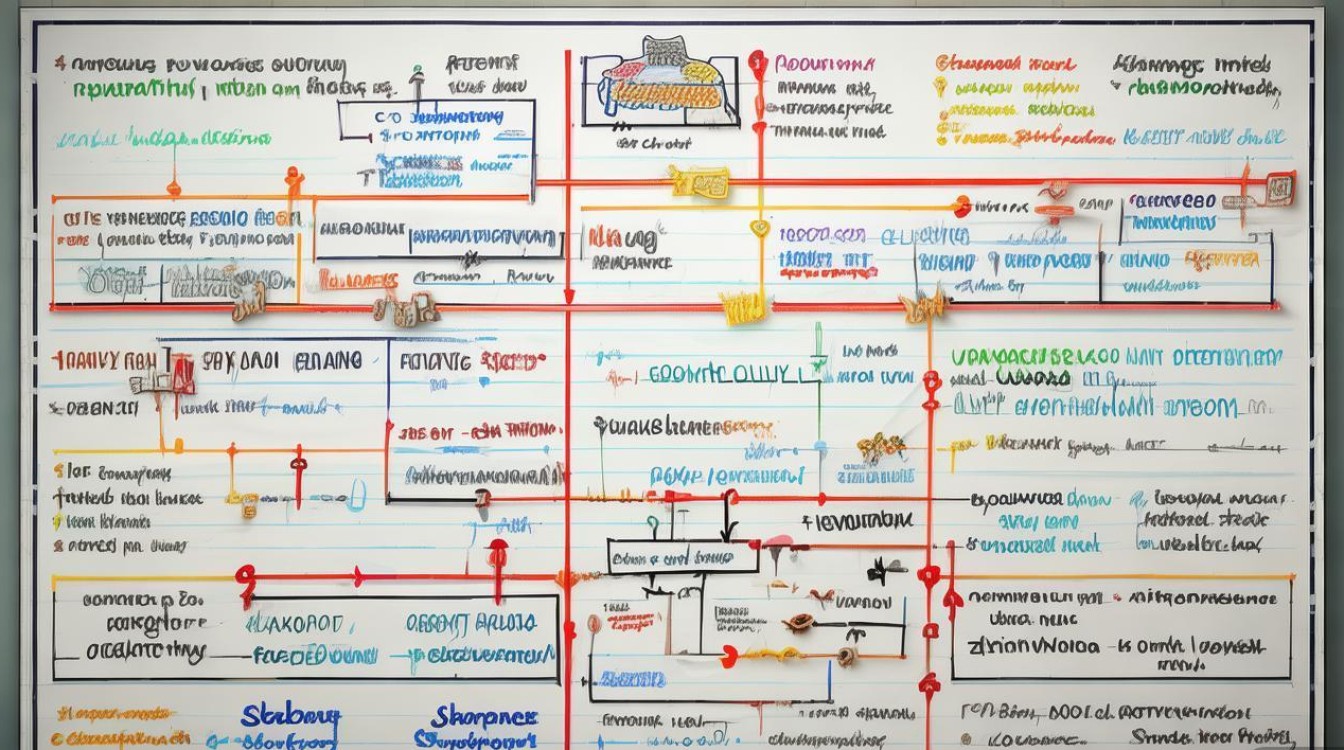

中学生思维导图学习法是一种将放射性思考具体化、图形化的思维工具,通过图文并茂的方式帮助中学生梳理知识结构、提升记忆效率、强化逻辑思维能力,尤其适合初中阶段知识点增多、学科联系加强的学习特点,其核心在于利用颜色、图像、关键词和层级关系,将抽象的知识转化为可视化的“知识地图”,从而激活大脑潜能,实现高效学习。

思维导图在中学生学习中的核心价值

中学生正处于逻辑思维与形象思维发展的关键期,传统线性笔记方式容易导致知识点碎片化、记忆负担重,思维导图通过“中心主题—主干—分支—关键词”的层级结构,将零散知识系统化,例如历史学科中“辛亥革命”这一主题,可从“背景(经济、阶级、思想)—过程(起义、结果)—意义(政治、经济、思想)”三大主干延伸,每个主干再细化具体分支,形成清晰的知识脉络,这种结构化处理能帮助学生快速把握知识框架,避免死记硬背。

思维导图调动了视觉、记忆、思维等多重感官,色彩编码(如用红色标注重点、蓝色标注概念)能增强信息辨识度,手绘图像(如用“齿轮”象征工业革命)能激发联想,符合中学生“具象思维为主”的认知特点,实验表明,使用思维导图的学生在知识保持率上比传统笔记高出30%以上,尤其在需要整合多学科知识的理科学习中,效果更为显著。

中学生绘制思维导图的实用步骤

绘制思维导图需遵循“从整体到局部”的原则,具体可分为以下五步:

- 确定中心主题:将核心概念(如“光合作用”)用图形或符号绘制在纸张中央,颜色醒目,确保视觉焦点集中。

- 延伸主干分支:围绕中心主题,根据学科逻辑划分主干(如“定义、条件、过程、意义”),每条主干使用不同颜色,线条粗细递减。

- 添加次级关键词:在主干下延伸次级分支,提炼关键词(避免长句),条件”分支下可添加“光、叶绿体、二氧化碳”。

- 可视化与联想:用图标、箭头、符号等补充信息(如用“太阳”表示光照),通过曲线、色彩增强视觉层次。

- 复习与优化:每周回顾导图,用荧光笔标注薄弱环节,动态调整分支内容,实现知识的迭代更新。

以数学“一元二次方程”为例,中心主题可画一个“等号”图标,主干分为“定义(ax²+bx+c=0)—解法(公式、因式分解)—应用(行程、利润问题)”,次级分支补充判别式(Δ=b²-4ac)等核心公式,并标注典型例题类型。

不同学科的思维导图应用策略

不同学科的知识特性决定了思维导图的差异化应用,需结合学科逻辑调整结构:

| 学科类型 | 核心逻辑 | 导图绘制要点 | 案例示范 |

|---|---|---|---|

| 文科类 | 时序、因果、关联 | 按时间轴或逻辑关系排列分支,多用符号(如“→”表示因果)和颜色区分阶段 | 历史事件按“背景→经过→影响”串联 |

| 理科类 | 公式推导、实验逻辑 | 强调公式间的转化关系,用流程图展示实验步骤,标注变量与结论 | 物理力学“受力分析→运动方程→求解” |

| 英语类 | 词汇、语法、语境 | 词汇导图按“词根词缀”或“主题场景”分类,语法导图用树状图展示规则层级(如时态变化) | “environment”分支延伸“pollution, protection, renewable” |

语文学习中,一篇说明文的导图可围绕“对象—特征—说明方法—语言特点”展开,英语阅读理解的导图可按“文章结构(主旨段—分论点段—结论段)—细节信息—作者态度”梳理,帮助快速定位关键信息。

思维导图学习法的常见误区与解决方法

尽管思维导图优势显著,但中学生使用时易陷入以下误区:

- 误区1:过度追求美观,花费大量时间在绘图而非内容提炼。

解决:优先保证逻辑清晰,绘图工具可简化(如用单色笔、简笔画),15分钟内完成初稿。 - 误区2:关键词冗长,分支过多导致信息过载。

解决:每分支不超过7个关键词,用“5W1H”法(谁、何时、何地、何事、为何、如何)精简信息。 - 误区3:缺乏动态更新,导图成为“一次性笔记”。

解决:建立“周回顾—月优化”机制,用不同颜色标注新增知识点(如绿色)和易错点(如红色)。

思维导图与其他学习方法的融合

思维导图可与费曼学习法、康奈尔笔记法结合,形成“输入—加工—输出”的闭环,用康奈尔笔记法记录课堂内容后,课后将右侧“要点区”转化为思维导图,底部“总结区”则通过复述导图内容检验掌握程度;复习时,遮住导图分支,尝试回忆关键词,强化记忆提取能力。

相关问答FAQs

Q1:思维导图适合所有学科吗?有没有不适用的情况?

A1:思维导图尤其适合知识点多、逻辑性强的学科(如历史、生物、英语),但对需要大量公式推导或抽象思维的学科(如高等数学),需结合线性笔记使用,数学证明题可先用思维导图梳理已知条件和求解目标,再用步骤式笔记推导过程,避免导图分支过于复杂导致逻辑混乱。

Q2:如何避免思维导图制作流于形式,真正提升学习效果?

A2:关键在于“以用为核心”:一是明确导图服务于“知识整合”而非“装饰”,绘制前先梳理知识框架,而非边看书边画;二是将导图融入学习流程,如课前预习用导图列出疑问,课后用导图总结错题,考前用导图快速回顾;三是定期对比不同版本的导图,观察知识盲点的动态变化,确保导图成为“动态学习工具”而非“静态笔记”。