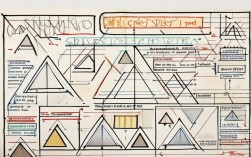

物理力学作为经典物理学的重要分支,其核心在于研究物体机械运动的基本规律,涵盖从宏观天体到微观粒子的广泛尺度,构建物理力学的思维导图,需以“力与运动”为核心主线,延伸出力学基础、运动学、动力学、功和能、机械振动与机械波、刚体力学等主要分支,每个分支下再细分关键概念、定律及应用场景。

在力学基础部分,核心是“力”的概念,需明确力的定义(物体间的相互作用)、三要素(大小、方向、作用点),并分类为接触力(如弹力、摩擦力)和非接触力(如重力、电磁力),受力分析是基础中的基础,需掌握隔离法、整体法,以及常见的力示意图绘制规范,运动学则聚焦“描述运动”,以位移、速度、加速度为核心物理量,区分直线运动与曲线运动,重点掌握匀变速直线运动的公式(如v=v₀+at,x=v₀t+½at²)、平抛运动的合成与分解、圆周运动的线速度与角量关系(v=ωr),以及运动图像(v-t图、x-t图)的解读,动力学部分是思维导图的核心枢纽,以牛顿运动定律为骨架:牛顿第一定律(惯性定律)定义惯性,第二定律(F=ma)建立力与运动的关系,第三定律(作用力与反作用力)强调力的相互性,结合受力分析,可解决两类问题:已知运动求力,或已知力求运动,常见的应用模型包括连接体问题、超重失重现象、临界与极值问题等。

功和能部分是从“能量视角”分析运动,核心是功的定义(W=Flcosθ)和功能关系,动能定理(合外力做功等于动能变化量ΔEk=W合)和机械能守恒定律(只有重力或弹力做功时,动能与势能总和守恒)是两大支柱,需结合具体问题(如传送带、弹簧模型)灵活应用,势能部分要区分重力势能与弹性势能,明确零势能面的选取对势能值的影响,机械振动与机械波部分研究“周期性运动与传播”,简谐运动是重点,需掌握回复力特征(F=-kx)、描述物理量(振幅A、周期T、频率f、相位),以及单摆周期公式(T=2π√(l/g)),机械波则要区分波的形成(质点不迁移,振动形式传播)、描述量(波长λ、波速v、频率f,满足v=λf),以及波的叠加、干涉、衍射现象,理解图像(y-x图)的物理意义,刚体力学是质点力学的扩展,引入“转动”概念,核心是力矩(M=Fl)和转动惯量(I,与质量分布有关),转动定律(M=Iα)对应牛顿第二定律,同时涉及刚体的动能(平动动能+转动动能)、角动量守恒等。

为更清晰展示知识结构,可对核心定律进行归纳对比:

| 定律/定理 | 核心公式 | 适用条件 | 关键应用 |

|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| 牛顿第二定律 | F=ma | 质点,惯性参考系 | 力与瞬时加速度关系,连接体问题 |

| 动能定理 | W合=ΔEk=½mv²-½mv₀² | 任何过程,不涉及内力做功细节 | 变力做功、曲线运动问题 |

| 机械能守恒定律 | E_k+E_p=常量 | 只有重力/弹力做功,系统内无摩擦 | 单摆、弹簧振子、光滑轨道问题 |

| 转动定律 | M=Iα | 刚体,固定轴转动 | 定轴转动动力学分析,如飞轮、滑轮组 |

通过这样的思维导图框架,可系统梳理物理力学的逻辑脉络,从基本概念到综合应用,形成“受力—运动—能量—转动”的完整知识网络,帮助理解各部分间的内在联系,提升分析复杂力学问题的能力。

FAQs

-

问:如何判断是否使用机械能守恒定律?

答:判断依据是“系统内只有重力或弹力做功”,具体步骤:①明确研究对象(系统);②分析系统内力,若存在摩擦力、空气阻力等耗散力做功,则机械能不守恒;③若只有重力、弹簧弹力等保守力做功,则机械能守恒,自由落体运动中只有重力做功,机械能守恒;但若物体在粗糙斜面上滑动,摩擦力做功,机械能转化为内能,则不守恒。 -

问:圆周运动中向心力与离心力是什么关系?

答:向心力是做圆周运动的物体所受的合外力,方向始终指向圆心,效果是改变速度方向(如万有引力提供行星绕太阳运动的向心力);离心力则是在非惯性参考系中引入的“惯性力”,方向背离圆心,实际并不存在,汽车转弯时,乘客感觉被“甩向”外侧,是惯性表现(乘客有保持直线运动的趋势),而实际向心力由地面对轮胎的静摩擦力提供,离心力仅在旋转参考系中为解释“离心现象”而引入。