经济思维逻辑是一种系统化、结构化的分析框架,它帮助人们透过现象看本质,在资源有限的条件下做出最优决策,这种思维逻辑的核心在于理性分析、成本效益权衡以及长期视角的构建,它不仅适用于经济学研究,更渗透到个人生活、企业经营和公共政策的方方面面,理解并运用经济思维逻辑,能够提升决策的科学性和效率,从而更好地应对复杂多变的环境。

经济思维逻辑的基础是“稀缺性”假设,人类社会始终面临资源稀缺与欲望无限的矛盾,这一矛盾迫使我们必须在多种选择中做出取舍,经济思维逻辑首先要求明确目标,识别哪些资源是稀缺的,以及如何分配这些资源才能实现价值最大化,个人在有限收入下需要在消费、储蓄和投资之间做出选择,企业需要在研发、生产和营销之间分配预算,政府则需在教育、医疗、基建等公共领域配置财政资金,这一过程本质上是“权衡取舍”的过程,而经济思维逻辑提供了一套工具来量化不同选择的成本和收益。

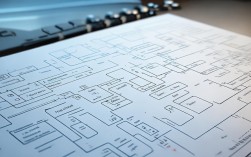

成本效益分析是经济思维逻辑的核心工具之一,这里的“成本”不仅包括直接的货币支出,还包括机会成本——即为了得到某种东西而必须放弃的其他东西的最大价值,一名大学生选择读四年大学,直接成本是学费和生活费,但机会成本则是如果他选择工作本可以获得的收入,经济思维逻辑强调,只有当预期收益大于机会成本时,决策才是理性的,还需考虑隐性成本和沉没成本,隐性成本如企业主投入的时间精力,沉没成本则是已经发生且无法收回的支出(如已购买但无法转售的设备),理性决策不应被沉没成本绑架,通过表格可以更清晰地展示成本类型及其内涵:

| 成本类型 | 定义 | 示例 |

|---|---|---|

| 显性成本 | 直接以货币形式支付的成本 | 企业支付的员工工资、原材料费用 |

| 机会成本 | 放弃的其他选择中价值最高的选项 | 大学生放弃的四年工作收入 |

| 隐性成本 | 不直接以货币支付但实际存在的成本 | 企业主投入自有资金的时间价值 |

| 沉没成本 | 已发生且无法收回的成本 | 已投入但项目失败的研发费用 |

经济思维逻辑还强调边际分析,即关注“增量”而非“总量”,许多决策并非在“做”与“不做”之间选择,而是在“多做一点”与“少做一点”之间权衡,企业决定是否增加一单位产量时,需要比较边际收益(MR)与边际成本(MC),只有当MR≥MC时,增加产量才是合理的,个人在决定是否加班时,也会权衡额外工作的边际收入与边际成本(如休息时间的减少),边际分析避免了“平均思维”的误区,不能因为平均成本高于价格就停止生产,而应看边际成本是否低于边际收益。

长期视角是经济思维逻辑的另一个重要维度,许多短期看似合理的决策,从长期看可能带来负面影响,企业为短期利润削减研发投入,可能导致长期竞争力下降;个人过度透支消费虽然当下满足,但可能陷入债务危机,经济思维逻辑要求动态分析,考虑时间因素和未来不确定性,贴现率的概念在此尤为重要,它帮助我们将未来的收益或成本折算为现值,从而比较不同时间点的决策优劣,环保项目虽然短期投入大,但长期环境改善带来的收益可能远超成本。

经济思维逻辑还包含激励分析和制度视角,理性人会对外部激励做出反应,因此设计合理的激励机制至关重要,企业通过绩效奖金激励员工提高效率,政府通过税收政策引导企业行为,任何决策都在特定的制度框架下进行,制度决定了资源的配置效率和行为的约束条件,产权清晰的制度能促进投资,而腐败严重的制度则会扭曲资源配置。

在个人层面,经济思维逻辑帮助优化消费、储蓄和投资决策;在企业层面,它指导生产、定价和战略规划;在政策层面,它助力设计更有效的公共干预措施,这种思维逻辑并非冷冰冰的计算,而是结合了价值判断和实证分析,旨在实现资源的最优配置和社会福利的最大化。

相关问答FAQs:

-

问:经济思维逻辑是否等同于“一切向钱看”?

答:不是,经济思维逻辑的核心是理性分析和资源优化配置,而非单纯追求金钱,它强调成本效益权衡,但成本和收益不仅限于货币,还包括时间、幸福感、社会价值等非货币因素,选择从事公益工作,虽然货币收入较低,但可能带来更高的精神满足和社会效益,这种决策同样符合经济思维逻辑——因为它在个人价值观约束下实现了效用最大化。 -

问:普通人如何培养经济思维逻辑?

答:普通人可通过以下方式培养:一是学习基础经济学概念,如机会成本、边际分析、激励等;二是养成“权衡取舍”的习惯,在做决策时主动列出不同选项的利弊;三是关注长期影响,避免被短期利益诱惑;四是多观察现实生活中的经济现象,如政策变化对市场的影响、企业行为背后的逻辑等;五是尝试用经济思维分析日常问题,如“为什么同一商品在不同平台价格不同”“加班是否值得”等,通过实践逐步内化这种思维模式。