延续了第一季的核心风格,以“有种、有趣、有料”为宗旨,通过独特的视角和生动的表达,为观众带来知识与思维的碰撞,这一季的选题更加广泛,从历史到科技,从文化到经济,几乎涵盖了人类文明的多个维度,每一期节目都像是一次思维的探险,引导观众跳出固有认知框架,重新审视习以为常的现象。 设计上,罗辑思维第二季注重“跨界思考”的运用,在探讨“暴力美学”时,节目没有停留在传统艺术评论的层面,而是结合心理学、社会学和进化论,分析暴力在不同文化载体中的演变及其背后的人类心理需求,这种多学科交叉的解读方式,不仅丰富了内容的层次感,也让观众学会用不同工具解决复杂问题,另一期关于“失败学”的节目,则颠覆了传统对“成功学”的追捧,通过大量案例展示失败对个人成长和社会进步的推动作用,这种逆向思维训练,正是罗辑思维希望传递的核心价值之一。

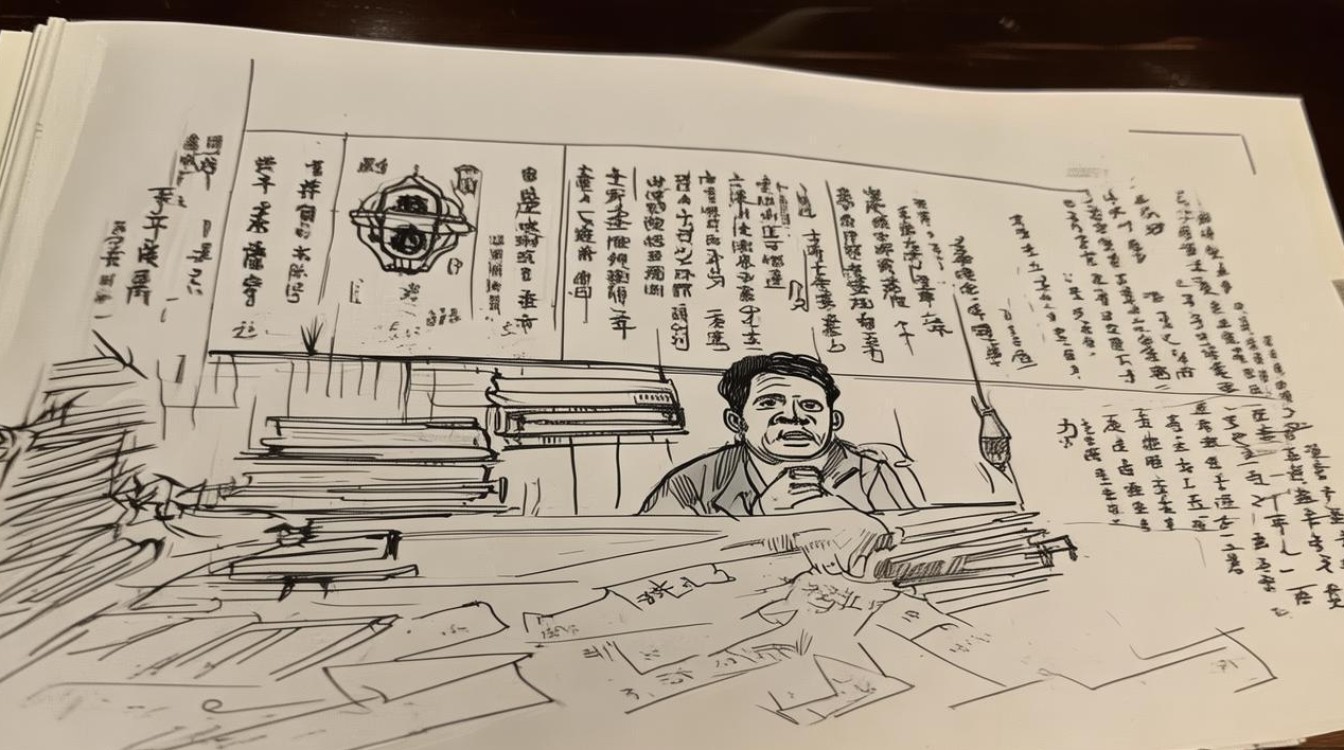

叙事风格上,第二季延续了主讲人罗振宇标志性的“说书人”模式,用故事化的语言包裹知识点,在讲解《罗马帝国衰亡史》时,他没有简单复述历史事件,而是以“小人物命运”为切入点,让宏大的历史变得可感可知,这种“大历史小视角”的叙事策略,有效降低了知识获取的门槛,使观众在轻松的氛围中完成对复杂信息的吸收,节目中频繁使用的“梗”和流行文化 references,也拉近了与年轻观众的距离,让严肃的讨论变得活泼有趣。

知识性与趣味性的平衡是第二季的另一大亮点,每期节目都会引入一个核心概念,如“认知升级”“信息不对称”“路径依赖”等,并通过生活化的案例进行阐释,在解释“信息不对称”时,节目用二手车市场的“柠檬效应”和日常生活中的“知识付费”现象作为例证,让观众在熟悉的场景中理解抽象理论,这种“理论-案例-应用”的三段式结构,不仅确保了知识的实用性,也强化了观众的记忆点。

从社会影响来看,罗辑思维第二季推动了“知识付费”概念的普及,其“每天60秒,听懂一本书”的口号,让碎片化学习成为可能,节目中对传统教育模式的反思,如批判“标准答案思维”,倡导“批判性思考”,也引发了观众对学习本质的重新思考,更重要的是,它培养了大众“终身学习”的意识,让知识获取从被动接受转变为主动探索,这种思维方式的转变,对个人成长和社会创新都具有深远意义。

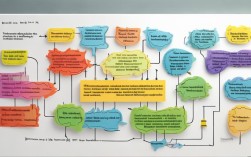

为了更直观地展示第二季的内容特点,以下选取部分典型主题进行分析:

| 主题关键词 | 核心观点 | 案例解析 | 思维启发 |

|---|---|---|---|

| 认知升级 | 知识的积累不如认知框架的迭代 | 用“地图与疆域”比喻理论与现实的关系,说明固守旧理论会导致认知偏差 | 学会定期审视自己的知识体系,避免“经验主义陷阱” |

| 路径依赖 | 历史选择中的惯性力量 | QWERTY键盘布局的延续并非最优解,但因早期用户习惯而被锁定 | 个人和组织需警惕“路径依赖”,勇于打破惯性思维 |

| 失败的价值 | 失败是成功的必要成本 | 爱迪生发明电灯的数千次失败,航天领域的“事故复盘文化” | 建立“成长型思维”,将失败视为学习机会而非终点 |

罗辑思维第二季的成功,在于它精准抓住了当代人对知识的焦虑与渴望,在信息爆炸的时代,节目扮演了“知识过滤器”的角色,帮助观众在海量信息中筛选出真正有价值的观点,它强调的“独立思考”能力,更是对抗信息茧房、培养批判性思维的关键,通过将复杂知识简单化、抽象概念具象化、历史现实当下化,罗辑思维不仅传递了信息,更传递了一种认识世界的方法论。

节目也存在一些争议,有观点认为其内容过于碎片化,可能导致观众对知识的理解停留在表面;也有人指出部分观点存在过度简化的倾向,缺乏严谨的学术支撑,但不可否认的是,罗辑思维第二季在普及知识文化、激发公众思考热情方面,起到了重要的推动作用,它证明了知识传播可以不枯燥,思维训练可以不刻板,这种探索本身就具有开创性意义。

相关问答FAQs:

Q1:罗辑思维第二季与第一季的主要区别是什么?

A1:第二季在选题广度上进一步拓展,从偏重历史人文转向更多元化的领域,如科技、经济学等;内容结构上更强调“方法论”的输出,每期都会提炼一个可迁移的思维工具;形式上增加了互动环节,如观众提问解答,增强了参与感,第二季的案例更新颖,更贴近当代社会热点,与现实的关联性更强。

Q2:观看罗辑思维第二季对个人成长有哪些实际帮助?

A2:它能帮助建立“跨界知识体系”,通过不同学科的碰撞拓宽认知边界;节目中的“批判性思维训练”可提升独立分析问题的能力,避免盲从;提供的“实用认知工具”(如“第一性原理”“逆向思维”)可直接应用于学习、工作和决策中;其倡导的“终身学习”态度,有助于塑造持续成长的思维模式,适应快速变化的社会环境。