在日常生活中,我们常常不自觉地陷入标签化思维的陷阱,用简单的定义去概括复杂的人和事,这种看似高效的认知方式,实则可能成为束缚思想的枷锁,标签化思维的本质是将多维度的个体或现象简化为单一的、固化的标签,比如用“内向”定义不善言辞的人,用“失败”标记暂时未达目标的人,用“90后”概括一个庞大群体的价值观,这种思维模式虽然能快速降低认知负荷,却会让我们忽略个体差异、动态变化和复杂性,从而产生偏见、误解,甚至错失成长与连接的机会。

标签化思维的危害首先体现在对个体多样性的遮蔽,每个人都是独特的集合,由经历、性格、环境等多重因素塑造,绝非一个标签能概括,当我们用“学霸”标签定义一个成绩优异的学生时,可能忽略了他可能在社交或艺术上的天赋;用“女强人”标签形容职场女性时,容易忽视她作为普通人也有脆弱和柔软的一面,这种简化不仅会让他人感到被定义、被束缚,也会让我们失去深入了解他人的机会,导致人际关系表面化、功利化,标签化会固化认知,阻碍成长,如果一个人被贴上“能力不足”的标签,他可能会自我怀疑,失去尝试的勇气;如果一项工作被贴上“不可能完成”的标签,执行者可能会提前放弃寻找解决方案,标签像无形的牢笼,让人们在预设的框架内自我设限,难以突破和改变。

要摆脱标签化思维的累赘,需要主动培养多维、动态的认知习惯,学会延迟判断,遇到人或事时,先放下预设的标签,通过具体观察和互动去了解,而非快速归类,面对一个看似“叛逆”的青少年,不妨尝试理解他行为背后的原因,可能是渴望被关注,或是处于探索自我的阶段,关注情境与过程,人的行为和状态往往受情境影响,而非由固定特质决定,一个平时沉默的人在熟悉的朋友面前可能滔滔不绝,一次考试失利不代表一个人永远失败,将“行为”与“本质”区分开,能避免以偏概全,拥抱“不确定性”认知,世界和人性都是复杂多变的,用“可能是”“暂时如此”代替“一定是”“向来如此”,能让我们保持开放的心态,接纳新的信息和可能性。

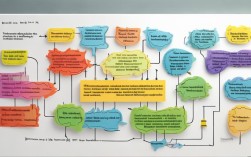

| 标签化思维的典型表现 | 危害 | 摆脱方法 |

|---|---|---|

| 用单一特征概括他人(如“00后整顿职场”) | 忽视个体差异,导致群体偏见 | 关注具体行为和背景,不贴群体标签 |

| 将暂时状态固化(如“失败者”) | 打击自信,阻碍成长 | 区分“事件”与“身份”,聚焦过程而非结果 |

| 用预设标准评判事物(如“稳定的工作才是好工作”) | 限制选择,错失多元可能 | 跳出传统框架,理解不同选择的合理性 |

在信息爆炸的时代,标签化思维更容易被强化——算法推荐根据标签推送内容,社交平台用标签划分圈层,这些都让我们沉浸在“同类信息”中,进一步固化认知,但真正的智慧,在于跳出标签的迷雾,看见事物的全貌和人性的丰富,当我们不再用标签定义世界,世界会以更真实、更多元的面貌向我们展开,我们也能在更包容、更自由的认知空间中,实现与他人的深度连接,以及自我的持续成长。

FAQs

Q1:为什么人们容易陷入标签化思维?

A1:标签化思维是大脑为了应对复杂信息而形成的“认知捷径”,通过简化分类快速处理信息,节省认知资源,社会环境中普遍存在的刻板印象(如性别、地域标签)和信息茧房的强化,也容易让人依赖标签进行判断,久而久之形成思维惯性。

Q2:如何在职场中避免用标签化思维看待同事?

A2:职场中应关注同事的具体能力和贡献,而非年龄、学历等外在标签,遇到年轻同事,不预设“经验不足”,而是观察其执行细节和创意想法;面对资深员工,不贴“守旧”标签,而是了解其对行业趋势的判断,通过具体事例评估人,建立基于能力的客观认知,同时主动与不同背景的同事交流,打破固有印象。