药品思维导图是一种系统化梳理药品相关知识的工具,通过层级结构将药品的分类、作用机制、适应症、用法用量、不良反应、注意事项等核心要素串联起来,帮助使用者快速建立对药品的整体认知,便于学习、记忆和临床应用,以下从药品思维导图的构建逻辑、核心模块、应用场景及注意事项等方面展开详细说明。

药品思维导图的构建逻辑

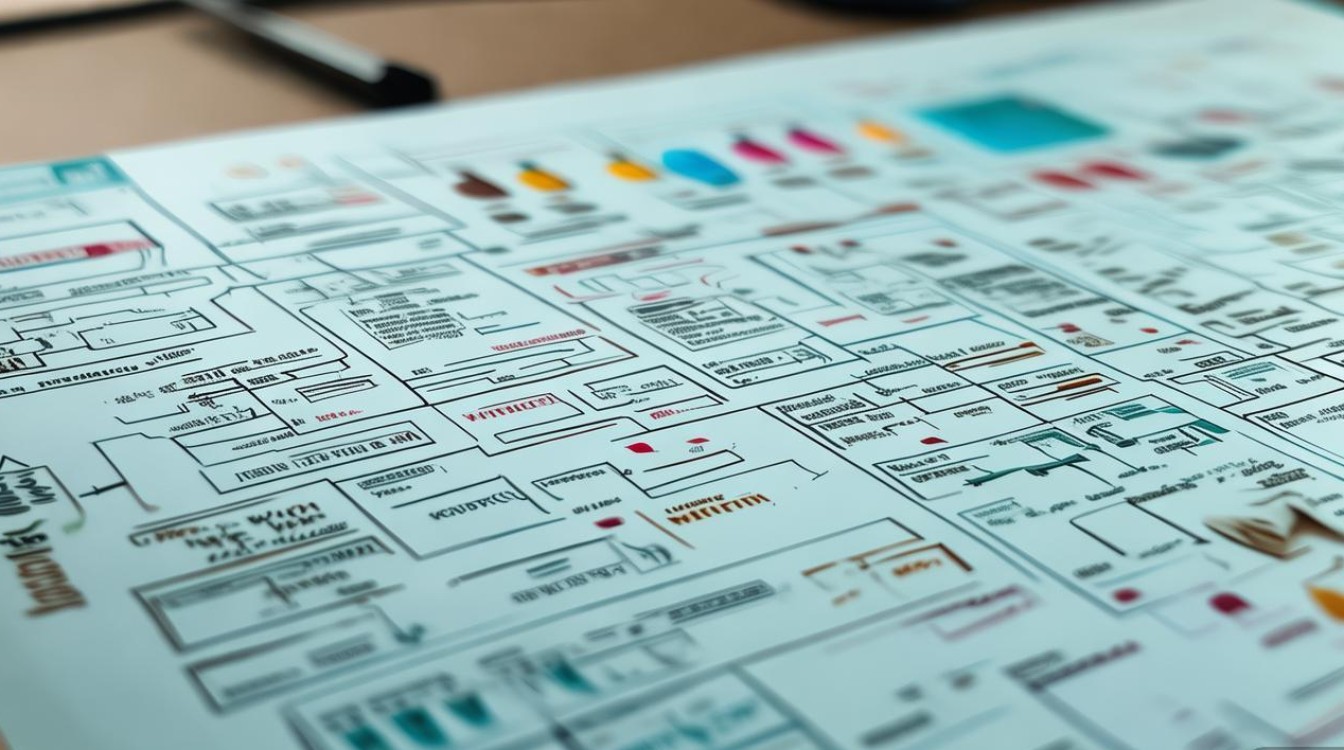

药品思维导图以“药品”为核心中心节点,向外辐射一级分支,每个一级分支可细分为二级、三级分支,形成树状知识网络,构建时需遵循“从宏观到微观”“从共性到个性”的原则,一级分支可设为“药品基本属性”“药理作用”“临床应用”“安全用药”“管理规范”等,每个一级分支再根据具体内容延伸子节点。“药品基本属性”下可包含“药品名称(通用名、商品名、化学名)”“剂型(片剂、注射剂、胶囊剂等)”“规格”“生产厂家”“批准文号”等二级分支;“药理作用”下可细分“作用靶点”“作用机制”“药效学”“药动学(吸收、分布、代谢、排泄)”等二级分支,确保逻辑清晰、层级分明。

药品思维导图的核心模块及内容详解

(一)药品基本属性

药品基本属性是识别药品的基础,需明确以下内容:

- 药品名称:通用名(国际非专利名称,具有唯一性)、商品名(厂商注册名称,如“阿司匹林”的通用名对应“拜阿司匹灵”等商品名)、化学名(药品的化学结构名称)。

- 剂型与规格:剂型影响药物起效速度和作用部位,如口服片剂适用于慢性病,注射剂适用于急重症;规格需标注具体含量(如“0.1g/片”)。

- 药品标识:包括批准文号(国药准字H/Z/S+字母+8位数字)、生产批号、有效期、贮藏条件(如“避光、2-8℃冷藏”)。

(二)药理作用

药理作用模块是理解药品如何发挥效用的关键,需涵盖:

- 作用机制:说明药品与靶器官、靶细胞的相互作用方式,如抗生素通过抑制细菌细胞壁合成(如青霉素)或干扰蛋白质合成(如红霉素)发挥作用。

- 药效学:包括药物的作用强度(效能、效价)、量效关系(半数有效量ED50、半数致死量LD50)、治疗指数(TI=LD50/ED50,TI越大越安全)。

- 药动学:描述药物在体内的过程,如口服药物的吸收(影响因素:胃肠pH、首过效应)、分布(与血浆蛋白结合率、血脑屏障穿透性)、代谢(主要酶系,如CYP450酶系)、排泄(途径:肾脏、胆汁、肺等)。

(三)临床应用

临床应用模块聚焦药品的实际使用场景,需明确:

- 适应症:需标注获批适应症(如“阿托品用于抢救有机磷农药中毒”)及超说明书用药(需有循证医学依据)。

- 用法用量:包括给药途径(口服、静脉滴注等)、单次剂量、给药频次(如“qd每日一次、bid每日两次”)、疗程(如“连用7天”),特殊人群(肝肾功能不全者、老年人、儿童)的剂量调整。

- 联合用药:说明与其他药物的协同或拮抗作用,如“利尿剂与ACEI联用可增强降压效果,但需监测血钾”。

(四)安全用药

安全用药模块是避免用药风险的核心,需重点关注:

- 不良反应:按发生率分类(常见>1/10、罕见<1/1000)、按严重程度分类(轻度、中度、重度),如“β-内酰胺类抗生素常见过敏反应,严重者可致过敏性休克”。

- 禁忌症:明确绝对禁忌(如“青霉素过敏者禁用青霉素类”)和相对禁忌(如“青光眼患者慎用阿托品”)。

- 药物相互作用:包括药效学相互作用(如“华法林与阿司匹林联用增加出血风险”)和药动学相互作用(如“克拉霉素与地高辛联用,后者血药浓度升高”)。

- 特殊人群用药:孕妇(FDA妊娠分级A/B/C/D/X)、哺乳期妇女、儿童(按体重计算剂量)、老年人(肝肾功能减退,需减量)的用药原则。

(五)管理规范

管理规范模块涉及药品的流通与使用监管,需包含:

- 处方分类:处方药(Rx,需凭医师处方购买)和非处方药(OTC,分为甲类红标、乙类绿标)。

- 药品分类管理:如麻醉药品(如吗啡)、精神药品(地西泮)、医疗用毒性药品(阿托品)、放射性药品的特殊管理要求。

- 储存与保管:不同药品的储存条件,如生物制品(疫苗)需冷链运输,避光药品需用棕色瓶包装。

药品思维导图的应用场景

- 医学教育:帮助学生系统掌握药理学知识,通过可视化记忆提高学习效率,如将“抗高血压药”按类别(利尿剂、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂等)展开,对比各类药物的作用特点、代表药物和不良反应。

- 临床实践:辅助医师快速查阅药品信息,避免用药错误,如急诊接诊药物中毒患者时,通过思维导图快速对应解毒剂(如苯二氮䓬类中毒用氟马西尼)。

- 药学服务:药师为患者用药指导时,可借助思维导图清晰说明用法、注意事项,如糖尿病患者使用胰岛素时,标注注射部位轮换、低血糖识别与处理等内容。

- 药品研发:研发人员通过梳理同类药物的结构-效应关系(SAR),明确优化方向,如通过对比“他汀类”药物的代谢途径,设计肝脏选择性更高的新药。

构建药品思维导图的注意事项

- 信息准确性:需参考权威资料(如《中国药典》《药品说明书》、UpToDate等),避免错误信息误导。

- 层级简洁性:同一层级分支数量不宜过多(建议5-9个),避免信息过载,重点内容可加粗或用不同颜色标注。

- 动态更新:药品说明书可能修订,新药不断上市,需定期更新思维导图内容,确保时效性。

- 个性化调整:根据使用目的调整侧重点,如教育类可侧重机制与分类,临床类可侧重用法与不良反应。

相关问答FAQs

Q1:药品思维导图与药品说明书有何区别?

A1:药品思维导图与药品说明书在内容和形式上均有不同,药品说明书是法定文件,内容详尽且固定,涵盖药品所有批准信息,语言严谨,面向专业人士和患者;而药品思维导图是对说明书的提炼和重组,以层级化、可视化方式呈现核心知识点,突出逻辑关联和重点内容,更便于快速学习和记忆,说明书强调“全面性”,思维导图强调“系统性”,两者可互补使用——说明书作为原始依据,思维导图作为学习工具。

Q2:如何利用药品思维导图记忆药物分类?

A2:可通过“分类-代表药-核心特点”三级节点构建记忆框架,在“抗生素”一级分支下,设“β-内酰胺类”“大环内酯类”“喹诺酮类”等二级分支;每个二级分支下,三级分支包含“代表药”(如β-内酰胺类下分青霉素类、头孢菌素类,青霉素类代表药为阿莫西林)、“核心特点”(如青霉素类:杀菌剂,破坏细胞壁,对革兰阳性菌效果好,易过敏),结合联想记忆法,如将“喹诺酮类”的“沙星”后缀联想为“杀星(杀菌)”,再通过对比不同类别的抗菌谱(如大环内酯类对支原体、衣原体有效),强化记忆逻辑,定期通过“填空式”复习(如遮盖代表药,回忆分类)巩固效果。