正常思维是指个体在认知过程中能够遵循逻辑规律、客观反映现实世界,并在此基础上进行合理推理、判断和解决问题的心理活动,它是个体适应环境、实现自我价值的重要基础,也是人类社会文明进步的核心驱动力,正常思维具有一系列鲜明的特征,这些特征共同构成了思维健康与否的评判标准。

正常思维具备逻辑性,这意味着思维过程能够遵循形式逻辑和辩证逻辑的基本规律,如同一律、矛盾律、排中律等,在思考问题时,个体能够概念明确、判断恰当、推理合乎逻辑,避免前后矛盾或模棱两可,在解决数学问题时,正常思维会严格按照公式和定理进行推导,而不是凭空臆断;在分析社会现象时,能够从事物的普遍联系和发展变化中把握本质,而不是孤立、静止地看待问题,逻辑性确保了思维的严密性和可靠性,使个体能够对复杂信息进行有效整合与加工。

正常思维具有客观性,它要求思维活动以客观事实为依据,避免主观臆断和情感偏见,客观性意味着个体能够区分“是什么”和“想什么”,尊重事物的本来面目,即使事实与个人愿望或既有观念不符,也能勇于承认并调整认知,在科学研究中,科学家必须通过实验和观察获取数据,而不是先入为主地验证自己的假设;在日常生活中,当他人提出不同意见时,能够理性倾听而非情绪化反驳,客观性是思维正确性的前提,它帮助个体减少认知偏差,更接近真理。

第三,正常思维表现出深刻性,深刻性是指思维能够透过现象看本质,把握事物的规律和核心问题,而不是停留在表面或浅层,具有深刻性思维的个体,善于层层深入分析问题,发现隐藏在背后的因果关系,面对企业业绩下滑的问题,深刻性思维不会仅仅归因于市场环境变化,而是会进一步分析内部管理、产品创新、客户需求等多重因素及其相互作用;在阅读文学作品时,能够理解作者通过情节和人物所传达的深层社会意义,深刻性使思维更具洞察力,为解决问题提供根本性方向。

第四,正常思维具备灵活性与敏捷性,灵活性指思维能够根据实际情况的变化及时调整方向和策略,不固执己见、墨守成规;敏捷性则指思维能够快速反应、迅速抓住问题的关键并提出解决方案,在快速变化的社会中,这两种特征尤为重要,当传统销售渠道受阻时,企业能够灵活转向线上营销模式;面对突发公共卫生事件,政府能够迅速启动应急预案并调整防控措施,灵活性与敏捷性相结合,使个体能够有效应对复杂多变的挑战,提高思维效率。

第五,正常思维具有独立性与批判性,独立性意味着个体能够不受他人或群体压力的影响,自主思考并形成自己的观点;批判性则指能够对信息、观点进行理性审视,辨别真伪,而不是盲目接受,在信息爆炸的时代,面对网络上的各种言论,具有批判性思维的人会查证信息来源,分析其合理性,而不是轻易转发或相信;在学术研究中,能够质疑现有理论,提出新的假设和研究方向,独立性与批判性是个体创新思维的基础,它推动着知识的更新和社会的进步。

第六,正常思维追求系统性与全面性,系统性要求思维能够从整体出发,认识事物各要素之间的联系和结构;全面性则要求考虑问题的多个方面,避免片面化和绝对化,在制定城市规划时,需要综合考虑交通、环境、经济、文化等多重因素,而不是只追求某一方面的发展;在评估个人职业发展时,会结合兴趣、能力、市场需求、长远规划等进行综合考量,系统性与全面性确保了思维的周全性,减少决策失误。

正常思维还与个体的情绪状态、价值观和知识经验密切相关,健康的情绪是正常思维的保障,过度焦虑、抑郁或愤怒会干扰思维的逻辑性和客观性;积极的价值观能够引导思维朝着建设性的方向发展;丰富的知识经验则为思维提供素材和基础,使个体能够更好地理解和分析问题。

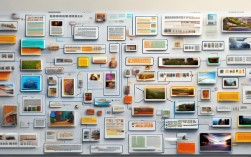

为了更直观地理解正常思维的特征及其表现,以下表格总结了其主要特征、核心要求及具体表现:

| 主要特征 | 核心要求 | 具体表现 |

|---|---|---|

| 逻辑性 | 遵循逻辑规律,避免矛盾 | 概念明确、推理合乎逻辑、条理清晰 |

| 客观性 | 以事实为依据,减少偏见 | 区分事实与观点、理性分析、尊重证据 |

| 深刻性 | 透过现象看本质,把握规律 | 层层深入分析、发现核心问题、理解本质联系 |

| 灵活性 | 根据变化调整策略,不固执 | 随机应变、多角度思考、打破思维定势 |

| 敏捷性 | 快速反应,迅速抓住关键 | 高效处理信息、及时提出解决方案、思维流畅 |

| 独立性 | 自主思考,不受他人影响 | 形成个人见解、敢于质疑、不盲从权威 |

| 批判性 | 理性审视,辨别真伪 | 分析信息来源、评估观点合理性、反思自身认知 |

| 系统性 | 从整体出发,考虑要素联系 | 全面考虑问题、把握结构关系、统筹规划 |

| 全面性 | 避免片面,兼顾多个方面 | 正视矛盾、多维度分析、不绝对化判断 |

正常思维的培养和维持需要个体在日常生活中不断实践和锻炼,通过学习逻辑学和哲学知识提升思维的逻辑性和深刻性;通过广泛阅读和积累经验丰富认知素材;通过参与讨论和辩论锻炼独立性和批判性;通过保持积极心态和情绪管理保障思维的客观性和灵活性,社会环境、教育水平和家庭背景等因素也会对个体思维的发展产生重要影响。

需要注意的是,正常思维并非一成不变,它会随着年龄、阅历和知识水平的变化而发展,儿童思维具有具体形象性,而成人思维则逐渐向抽象逻辑性过渡;在不同领域,思维的表现形式也可能存在差异,例如科学思维与艺术思维各有特点,但无论在何种情况下,正常思维的核心特征——逻辑性、客观性、深刻性等——都是共通的,它们共同构成了个体认知健康的重要标志。

如果个体的思维过程长期偏离这些特征,例如出现逻辑混乱、脱离现实、思维僵化或偏执等情况,可能预示着思维障碍或心理问题,需要及时寻求专业帮助,了解正常思维的内涵和特征,不仅有助于个体提升认知能力,也是维护心理健康的重要途径。

相关问答FAQs:

-

问:正常思维和创造性思维有什么区别和联系?

答:正常思维侧重于遵循逻辑规律、客观反映现实,强调思维的逻辑性、客观性、深刻性等基础特征,是个体认知活动的基础;创造性思维则是在正常思维的基础上,突破常规、产生新颖独特想法的思维过程,更强调思维的灵活性、独立性和发散性,两者的联系在于,正常思维是创造性思维的根基,只有具备扎实的逻辑思维和客观认知能力,才能进行有效的创造性思考;而创造性思维是正常思维的高级发展,能够为正常思维注入新的活力和视角,科学家在进行创造性研究时,首先需要基于已有的科学事实(正常思维),然后通过大胆假设和求异思考(创造性思维)提出新的理论。 -

问:情绪波动会影响正常思维吗?如何调节?

答:是的,情绪波动对正常思维有显著影响,当个体处于积极情绪(如愉悦、兴奋)时,思维通常更灵活、敏捷,创造力更强;但当处于消极情绪(如焦虑、愤怒、抑郁)时,可能会出现思维迟缓、注意力不集中、判断力下降、逻辑混乱等情况,严重时甚至影响对客观现实的认知,调节情绪对维持正常思维至关重要,具体方法包括:通过运动、冥想、深呼吸等方式缓解负面情绪;与亲友沟通或寻求专业心理支持;保持规律作息和健康饮食,维持生理状态稳定;通过认知重构(如改变对事件的解释角度)调整情绪反应;培养积极心态,学会接纳和管理情绪,长期坚持这些方法,有助于增强情绪稳定性,为正常思维提供良好保障。