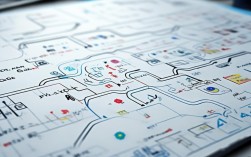

高中古代历史思维导图是帮助学生系统梳理中国古代历史知识脉络、构建清晰知识框架的重要工具,通过将零散的历史事件、人物、制度等要素以结构化方式呈现,既能强化记忆,又能培养时空观念、史料实证等历史核心素养,以下从核心维度、内容框架、制作方法及应用价值四个方面展开详细说明。

核心维度构建

古代历史思维导图需围绕“政治、经济、文化、民族关系、对外交往”五大核心维度展开,每个维度下设若干分支,形成“总—分”结构。

- 政治维度:以朝代更迭为主线,分支涵盖制度(如分封制、郡县制、科举制)、重大事件(如商鞅变法、安史之乱)、关键人物(如秦始皇、唐太宗)等,可按时间顺序梳理“秦汉—隋唐—宋元—明清”的阶段特征,突出中央集权制度的演变趋势。

- 经济维度:聚焦农业(耕作技术、土地制度)、手工业(丝织、冶金、陶瓷)、商业(市舶司、商帮)及赋税制度(如两税法、一条鞭法),结合表格对比不同朝代的经济政策与成就。 | 朝代 | 农业成就 | 手工业代表 | 商业政策 | |--------|----------------|------------------|------------------| | 唐朝 | 曲辕犁、筒车 | 唐三彩、邢窑白瓷 | 开放市舶管理 | | 北宋 | 占城稻推广 | 景德镇青白瓷 | 交子出现、市坊打破 |

- 文化维度:按思想(儒学演变、诸子百家)、科技(四大发明、天文历法)、文学(唐诗宋词、元曲明清小说)、艺术(书法绘画、建筑)分类,强调文化与社会发展的关联性,如汉代“罢黜百家,独尊儒术”与大一统思想的关系,宋代商品经济对市民文学的影响。

- 民族关系与对外交往:梳理边疆治理(如羁縻政策、改土归流)、民族融合(北魏孝文帝改革)、对外通道(丝绸之路、郑和下西洋)及文化输出(日本遣唐使、西学东渐),体现“多元一体”格局。

内容框架细化

思维导图的分支需进一步细化具体知识点,隋唐”这一节点可展开:

- 政治:三省六部制、科举制完善、贞观之治、开元盛世、安史之乱与藩镇割据。

- 经济:均田制、租庸调制、曲辕犁推广、长安城商业繁荣、陶瓷技术成熟。

- 文化:唐诗(李白、杜甫、白居易)、书法(颜真卿、柳公权)、佛教本土化(禅宗)、科技(《唐本草》、僧一行测量子午线)。

- 民族关系:突厥、回纥、吐蕃和亲(文成公主、金城公主)、册封制度、西域都护府重建。

制作方法与技巧

- 工具选择:可使用手绘(便于灵活调整)或软件(如XMind、MindMaster,支持添加图片、超链接)。

- 逻辑原则:

- 时间轴主线:以朝代更迭为纵轴,确保历史时序清晰;

- 主题分类横轴:按政治、经济等维度分叉,避免内容混杂;

- 关键词提炼:用短语代替长句,如“科举制创立—隋—分科考试—打破门阀”。

- 视觉优化:用不同颜色区分维度(如红色政治、蓝色经济),添加符号标记重点(如★表示制度创新,△表示重大转折)。

应用价值

- 知识整合:将碎片化知识系统化,例如通过对比秦朝“焚书坑儒”与汉初“独尊儒术”,理解思想控制政策的演变。

- 能力培养:通过分析分支间的关联(如宋代商品经济发展与市民文化兴起),提升历史解释能力;利用表格对比制度差异(如西周分封制与秦朝郡县制),强化比较思维。

- 复习效率:思维导图可作为复习提纲,快速定位知识点盲区,明清时期”分支下重点标记“军机处”“闭关锁国”“乾嘉学派”等高频考点。

相关问答FAQs

Q1:如何解决古代历史知识点过多导致思维导图过于复杂的问题?

A1:可采用“分层处理法”:主干层仅保留朝代和核心维度(如政治、经济),分支层提炼关键词(如“科举制—隋创立—唐完善”),细节层通过超链接或附页补充(如具体考试内容、影响),同时按专题拆分导图,例如单独制作“中国古代赋税制度演变”“科技发展史”等子图,避免主图冗余。

Q2:思维导图如何帮助提升历史材料分析题的答题能力?

A2:通过导图构建“背景—措施—影响”的逻辑链条,例如分析“王安石变法”时,可快速关联北宋“积贫积弱”的经济背景(财政危机、土地兼并)、变法核心内容(青苗法、募役法)及失败原因(用人不当、大地主反对),长期训练能培养“论从史出”的意识,答题时更有条理,避免遗漏要点。