幼儿直觉行动思维是幼儿期( typically 2-3岁至6-7岁)主导的一种思维形式,其核心特点是思维与动作直接相联系,幼儿必须通过亲自操作物体、亲身参与活动来进行思考,离开了具体的动作和直接感知,思维活动便无法进行,这种思维是人类思维的初级形态,也是幼儿认知发展过程中的重要阶段,深刻影响着幼儿的学习方式、问题解决能力以及社会性互动。

幼儿直觉行动思维的核心特征

幼儿直觉行动思维的本质是“在行动中思考”,其特征可从以下维度展开:

思维与动作的不可分割性

直觉行动思维的显著标志是思维对动作的依赖,幼儿在玩积木时,并非先在脑中构思好“我要搭一座房子”再动手,而是在反复抓取、堆叠、推倒积木的过程中,通过动作的反馈逐步调整想法:当积木块倒下时,他会尝试换一种摆放方式;当两块积木成功拼接时,他会模仿这个动作继续搭建,这种“做中学”的思维模式决定了幼儿的学习必须以直接经验为基础,脱离动作的抽象思考对他们而言几乎无法实现。

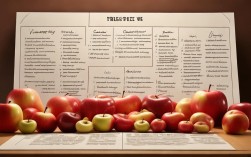

思维的情境性与即时性

幼儿的思维活动高度依赖当前的具体情境,他们的思考内容往往被眼前的事物或直接的动作所触发,当看到桌上有一个苹果时,幼儿可能会联想到“吃苹果”的动作,甚至伸手去拿;但如果苹果被放在看不见的盒子里,他就很难主动想到“盒子里有苹果”,这种情境性使得幼儿的思维局限于“此时此地”,难以进行超越当前时空的联想或推理。

思维的初步概括性与间接性

尽管直觉行动思维以具体动作为基础,但已表现出初步的概括能力,幼儿能通过同类动作的重复,形成对事物特征的简单概括,多次将圆形积木放入圆形孔洞后,幼儿可能会意识到“圆形的东西能放进圆洞里”,但这种概括仅限于具体动作和直接经验,尚未形成抽象概念,他们的思维开始具有间接性,能通过动作的联想解决问题,比如当够不到桌上的玩具时,会拉动毯子让玩具靠近自己,这是利用动作关系间接达成目标的体现。

思维的自我中心性与缺乏计划性

受认知发展水平的限制,幼儿在直觉行动思维中往往以自我为中心,难以理解他人的视角或事物的多面性,当自己藏起玩具时,会认为别人也看不见玩具,体现了“自我中心化”的特点,他们的思维缺乏计划性,行动前很少预先设定目标或步骤,而是边做边想,容易因外界刺激而改变思路,幼儿原本想画画,但看到旁边的橡皮泥后,可能会立刻放弃画画转而玩橡皮泥,思维方向随动作情境灵活变化。

幼儿直觉行动思维的发展阶段

根据幼儿动作发展水平和认知复杂度的提升,直觉行动思维可分为三个渐进阶段:

| 发展阶段 | 年龄范围 | 思维表现 | 典型例子 |

|---|---|---|---|

| 萌芽期 | 0-1岁 | 思维与感知觉、动作融合,通过口腔探索、抓握等动作初步认识物体。 | 婴儿反复抓握自己的脚,通过拉扯动作感知“脚是自己身体的一部分”。 |

| 主导期 | 1-3岁 | 思维高度依赖动作,通过“试错”解决问题,开始出现简单的目的性行为。 | 幼儿试图将圆形积木塞进方形孔洞,失败后尝试旋转积木,最终成功匹配。 |

| 过渡期 | 3-6岁 | 动作逐渐内化,思维开始脱离具体动作向具体形象思维过渡,但仍需动作支持。 | 幼儿在玩“过家家”时,会通过模仿炒菜、喂饭等动作,扮演“妈妈”的角色,思维与动作仍紧密结合。 |

幼儿直觉行动思维对发展的影响

积极影响:奠定认知与学习基础

直觉行动思维是幼儿探索世界的主要方式,通过动作操作,幼儿不仅能积累关于物体特性(如大小、形状、质地)的直接经验,还能发展手眼协调能力、问题解决能力和因果认知能力,幼儿在反复开关盒子的过程中,逐渐理解“按下盖子会关上,拉开盖子会打开”的因果关系,这种经验为后续抽象逻辑思维的形成奠定了基础,直觉行动思维还促进幼儿的主动性和探索欲,让他们在“动手做”中体验成功,增强学习兴趣。

消极影响:限制抽象思维与社会认知

尽管直觉行动思维是幼儿认知发展的必经阶段,但其局限性也不容忽视,过度依赖具体动作可能导致幼儿难以理解抽象概念(如数字、时间),影响后续学科学习;自我中心的特点可能阻碍幼儿的社会交往,例如在游戏中难以理解同伴的意图,容易因动作冲突产生矛盾,思维的情境性使得幼儿在面对新环境或抽象问题时,表现出适应困难,需要成人通过具体示范和引导帮助他们过渡。

基于直觉行动思维的教育启示

理解幼儿直觉行动思维的规律,对家庭教育和幼儿园教学具有重要指导意义:

提供丰富的操作材料,支持“做中学”

成人应为幼儿提供多样化的玩具和材料(如积木、拼图、橡皮泥、沙水等),鼓励他们通过动手操作进行探索,在数学启蒙中,与其直接教幼儿“1+1=2”,不如让他们通过合并两堆积木,直观感知“数量增加”的概念,这种“操作在前,概念在后”的方式,符合幼儿直觉行动思维的特点,能让抽象知识变得具体可感。

创设真实的问题情境,引导思维发展

当幼儿遇到问题时,成人应避免直接给出答案,而是通过创设情境、启发提问,引导他们通过动作尝试解决,当幼儿打不开罐子时,可以提问:“你试试用手捏一捏罐子两边,会不会更容易打开?”这种引导既尊重了幼儿“在行动中思考”的方式,又能帮助他们逐步总结解决问题的方法。

耐心等待与接纳,允许“试错”过程

幼儿在直觉行动思维中,往往需要通过多次“试错”才能调整思路,成人应给予充足的时间和耐心,接纳他们的“失败”行为,并鼓励他们继续尝试,幼儿在拼图时反复放错拼图块,成人可以说:“没关系,我们再试试这块拼图放在哪里更合适?”这种积极的反馈能保护幼儿的探索热情,增强他们的自信心。

相关问答FAQs

问题1:幼儿直觉行动思维与成人思维有何本质区别?

解答:幼儿直觉行动思维与成人思维的本质区别在于思维与动作的关系及抽象水平,幼儿的思维必须依赖具体动作和直接感知,是“动作中的思维”,且缺乏概括性和逻辑性;而成人的思维以语言和抽象概念为工具,能够脱离具体动作进行间接推理和逻辑分析,具有计划性、批判性和创造性,幼儿通过反复摆放积木理解“平衡”,而成人则可以通过物理原理(如力矩)直接解释平衡现象,无需依赖具体动作操作。

问题2:如何判断幼儿直觉行动思维的发展是否正常?

解答:幼儿直觉行动思维的发展存在个体差异,但可通过以下关键指标初步判断:①动作发展水平:是否能熟练抓握、拼插、搭建等,为思维提供操作基础;②问题解决能力:面对简单问题(如够不到玩具)是否能通过动作尝试解决(如拉动毯子);③象征性游戏表现:是否能通过模仿动作(如假装做饭)体现思维的间接性;④语言与动作的配合:是否能用语言描述正在做的动作或即将进行的操作,若幼儿在3岁后仍完全无法脱离动作进行思考(如听故事时必须配合动作才能理解),或表现出明显的动作协调障碍,建议咨询专业人员进行评估。