生物消化系统是人体将食物转化为能量和营养物质的复杂网络,涉及多个器官、腺体和协同作用的生理过程,其核心功能包括机械消化(如咀嚼、蠕动)、化学消化(酶分解大分子)、营养吸收(小肠上皮细胞转运)以及排泄(未消化残渣形成粪便),以下从结构组成、功能机制、调节方式及常见问题四方面展开,并辅以表格梳理关键信息。

消化系统的结构组成

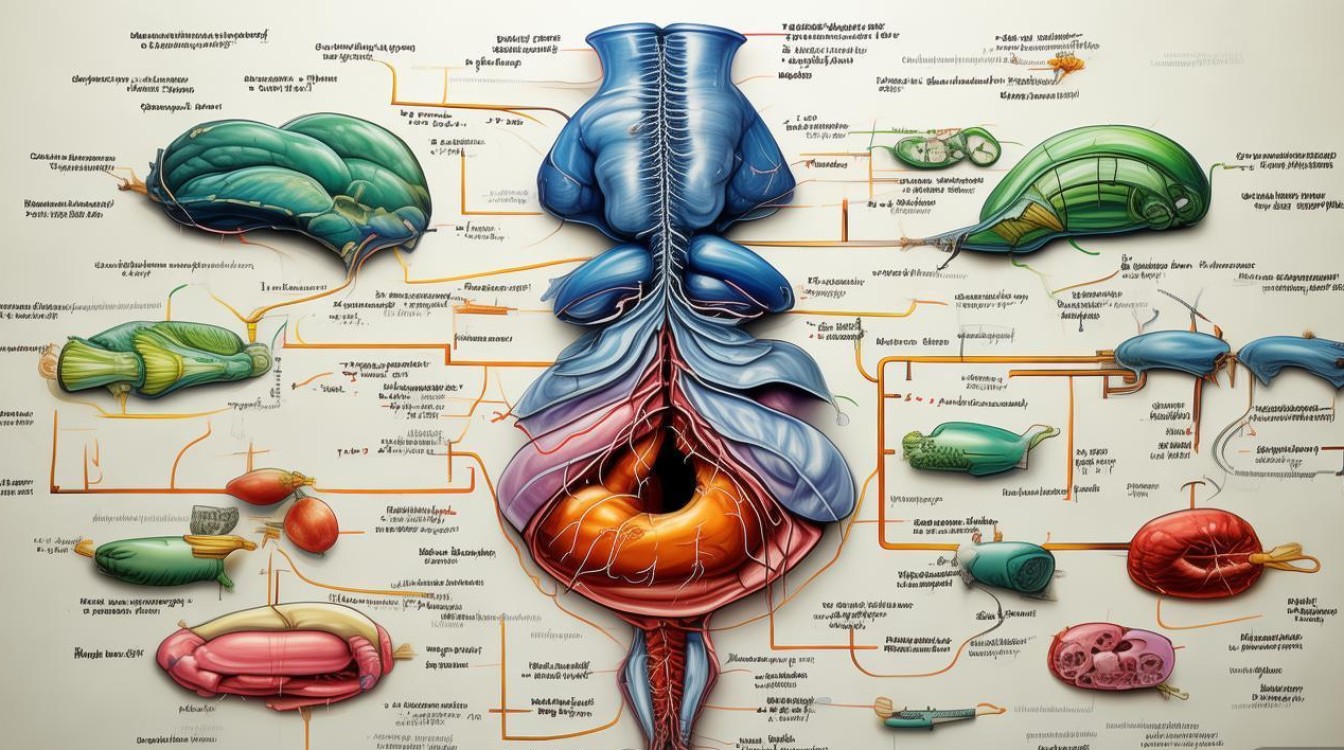

消化系统分为消化管和消化腺两大部分,消化管包括口腔、咽、食管、胃、小肠(十二指肠、空肠、回肠)、大肠(盲肠、结肠、直肠、肛管)及肛门,是食物通道和消化吸收的主要场所,消化腺则分为大消化腺(唾液腺、肝脏、胰腺)和小消化腺(胃腺、肠腺),分泌消化液参与化学消化,肝脏分泌的胆汁不含消化酶,但乳化脂肪;胰腺分泌的胰液含多种消化酶(如胰蛋白酶、胰淀粉酶),是化学消化的主力。

各器官的功能与协同作用

食物从口腔进入,经历以下阶段:

- 口腔:牙齿咀嚼(机械消化),唾液腺分泌唾液淀粉酶初步分解淀粉为麦芽糖。

- 胃:胃壁肌肉蠕动研磨食物,胃腺分泌胃液(含胃蛋白酶原和盐酸),将蛋白质分解为多肽,盐酸还能杀菌。

- 小肠:是消化吸收的核心场所,胰液和肠液进一步分解蛋白质为氨基酸、淀粉为葡萄糖、脂肪为甘油和脂肪酸;胆汁乳化脂肪增大消化酶接触面积,小肠黏膜环形皱襞和绒毛极大吸收面积,营养物质经毛细血管和淋巴管进入血液循环。

- 大肠:主要吸收水和电解质,形成粪便;肠道菌群还能合成部分维生素(如维生素B族、K)。

消化过程的调节机制

消化活动受神经和体液双重调节:

- 神经调节:通过反射实现,如食物刺激口腔感受器引起唾液分泌(非条件反射),或“望梅止渴”的条件反射。

- 体液调节:促胃液素、胆囊收缩素等激素分泌,促进消化液分泌和胃肠运动,脂肪进入小肠刺激分泌胆囊收缩素,引起胆囊收缩和胰酶分泌。

常见消化系统疾病及预防

消化系统疾病多与饮食、感染或遗传相关,胃炎多因幽门螺杆菌感染或长期饮酒;胃食管反流与下食管括约肌功能异常有关;胰腺炎可能与胆结石或酒精滥用相关,预防需注意规律饮食、避免暴饮暴食、减少高脂高糖食物摄入,并及时治疗幽门螺杆菌感染。

关键器官与功能对照表

| 器官 | 主要功能 | 分泌物/酶 |

|---|---|---|

| 口腔 | 机械消化(咀嚼),淀粉初步分解 | 唾液淀粉酶 |

| 胃 | 蛋白质初步分解,杀菌 | 胃蛋白酶、盐酸 |

| 小肠 | 化学消化主要场所,营养物质吸收 | 胰酶(胰蛋白酶、胰脂肪酶等)、肠肽酶 |

| 肝脏 | 分泌胆汁乳化脂肪,解毒、合成蛋白质 | 胆汁(不含酶) |

| 胰腺 | 分泌胰液含多种消化酶,调节血糖 | 胰淀粉酶、胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰岛素等 |

相关问答FAQs

Q1:为什么说小肠是消化吸收的主要场所?

A1:小肠具备三大优势:①长度长(5-7米)且黏膜有环形皱襞和绒毛,极大增加吸收面积;②消化液种类全(胰液、胆汁、肠液),含分解三大营养物质的全部酶;③食物在小肠内停留时间长(3-8小时),确保充分消化和吸收。

Q2:胆汁为何能促进脂肪消化?其分泌不足会怎样?

A2:胆汁中的胆盐能降低脂肪表面张力,将大脂肪滴乳化成微滴,增加胰脂肪酶的接触面积,加速脂肪分解,若胆汁分泌不足(如胆道阻塞),脂肪消化障碍,导致脂肪泻(粪便油腻、腹泻),脂溶性维生素(A、D、E、K)吸收也会受影响,可能引发出血或骨质疏松等问题。