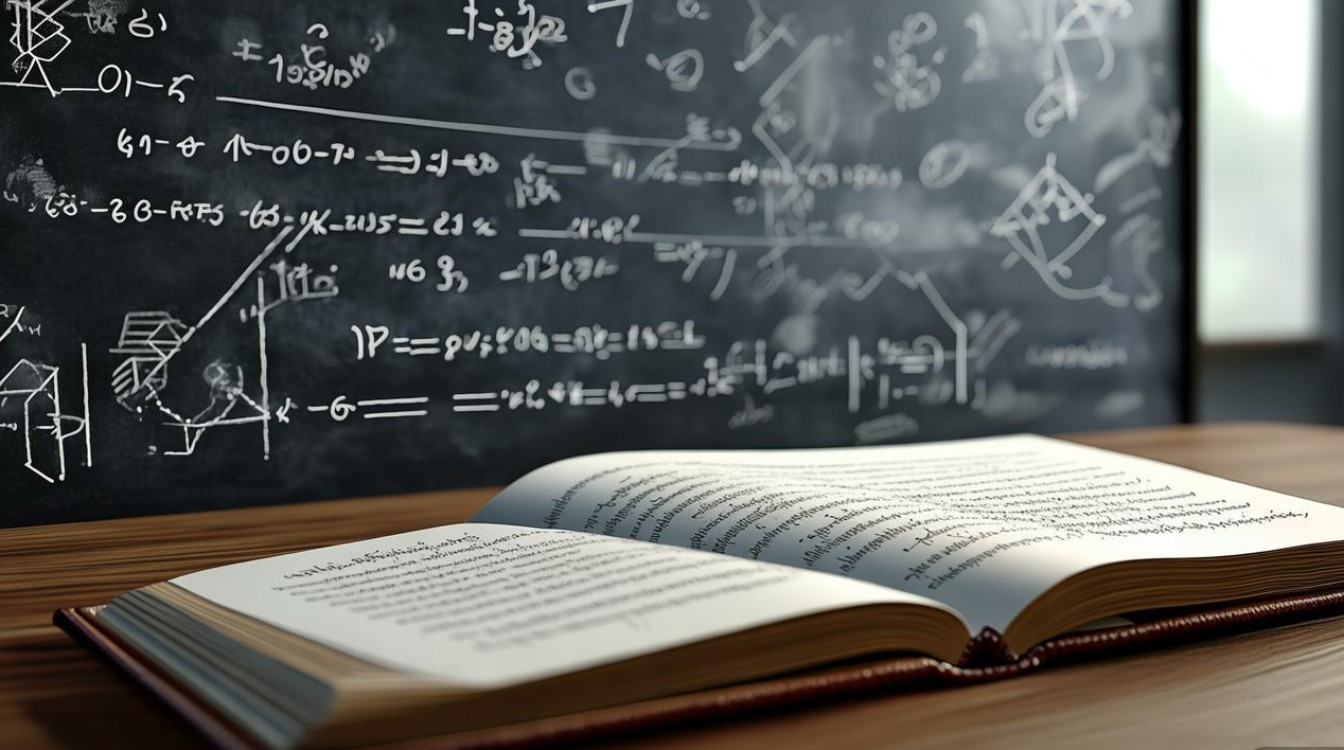

数学与语文作为基础教育的两大核心学科,常被比喻为“左脑”与“右脑”的训练载体,数学以严谨的逻辑链条构建知识体系,从公理到定理,从公式到推导,每一步都要求精确、无矛盾,其本质是逻辑思维的系统化训练,而语文则承载着更复杂的功能——它不仅是语言工具,更是思维载体、文化桥梁与情感纽带,其核心在于通过语言文字实现“理解、表达、共情与创造”的统一,远超单纯逻辑的范畴。

数学:逻辑思维的“体操场”

数学的逻辑性体现在其结构的严密性,从小学的加减乘除到初中的代数几何,再到高等数学的微积分与抽象代数,知识体系层层递进,环环相扣,平面几何中“三角形内角和为180度”的定理,需通过平行线性质与辅助线构建逻辑证明,每一步推理都必须遵循“因为-的因果链条,不容许任何模糊或跳跃,这种训练培养了人的分析能力(拆解问题)、演绎能力(从一般到特殊)与归纳能力(从特殊到一般)。

数学的逻辑还体现在“抽象化”思维上,用字母表示数(如a+b=b+a),用函数描述变量关系(y=f(x)),将现实问题转化为数学模型(如行程问题中的s=vt),这一过程本质上是舍弃具体表象,抓住核心逻辑关系的过程,这种抽象能力是科学研究的基石,也是理性决策的前提。

语文:多维思维的“生态系统”

若说数学是“线性逻辑”的极致,语文则是“网络化思维”的综合体,它包含逻辑,但不止于逻辑;它强调规则,更重视灵活与共情。

语文的逻辑是“隐性”的。 阅读理解中,需梳理文章结构(如总分总、因果转折)、分析作者观点(论点与论据的关系)、辨别逻辑谬误(如偷换概念、以偏概全),这需要逻辑思维,但更依赖对语境、语气与文化背景的把握,鲁迅《故乡》中“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”,表面是陈述,实则暗含对“希望”的辩证思考,其逻辑需结合时代背景与象征手法才能领悟。

语文的核心是“意义建构”。 语言文字不仅是符号,更是意义的载体,写作时,需根据目的(说明文/议论文/散文)、对象(读者)、场景(正式/非正式)选择表达方式,这考验的是情境化思维。“这孩子很聪明”在家长口中是夸奖,在老师口中可能暗示“不够努力”,同一句话因语境不同产生截然相反的逻辑指向。

语文培养“共情与审美”能力。 文学作品中,通过人物对话(如《红楼梦》中黛玉的“葬花吟”)、环境描写(如《荷塘月色》的意境)、情感抒发(如《背影》中的父爱),读者需跳出逻辑框架,体验他人的情感世界,形成共情思维,对修辞(比喻、排比)、韵律、结构的赏析,则发展了审美思维,这种能力无法用数学公式量化,却是人文素养的核心。

语文是“跨学科思维”的纽带。 历史学科需解读史料文献(语文的阅读能力),政治学科需分析政策文本(语文的概括能力),甚至科学研究中,论文撰写、成果汇报也依赖语文的表达精准性,语文为所有学科提供了“思维的工具箱”,让逻辑、情感与经验得以整合。

数学与语文的协同:逻辑与人文的平衡

数学与语文并非对立,而是互补的,数学的严谨性为语文的表达提供“清晰度”(如议论文论据的严密),语文的灵活性为数学的抽象提供“想象力”(如数学猜想中的灵感迸发),二者共同构成了人的“完整思维”:既有逻辑的骨架,又有血肉的丰满;既能理性分析,又能感性共情。

相关问答FAQs

Q1:为什么说语文的逻辑和数学的逻辑不同?

A:数学的逻辑是“形式逻辑”的极致,强调绝对精确、普适规则(如1+1=2),推理过程必须严格遵循公理与定理,容不得歧义;而语文的逻辑是“辩证逻辑”与“语境逻辑”的结合,需结合语义、情感、文化背景灵活判断,同一句话在不同语境下可能有不同解读(如“你真行”可能是夸奖,也可能是讽刺),且文学创作中常允许“不合逻辑”的修辞(如“飞流直下三千尺”的夸张),以表达情感与意境。

Q2:如果数学不好,是否说明逻辑思维能力差?语文不好是否说明表达能力差?

A:不完全如此,数学不好可能只是对“数理逻辑”的敏感度较低,但逻辑思维还包括“因果逻辑”“空间逻辑”等多元形式;语文不好也不等同于表达能力差,可能受限于词汇量、生活经验或情感感知力,而非逻辑本身,有人不擅长写作议论文(需逻辑论证),但擅长讲故事(需叙事逻辑),这体现了逻辑思维的多样性,兴趣、方法与练习也会显著影响学科表现,不能简单以学科成绩单一判定思维能力。