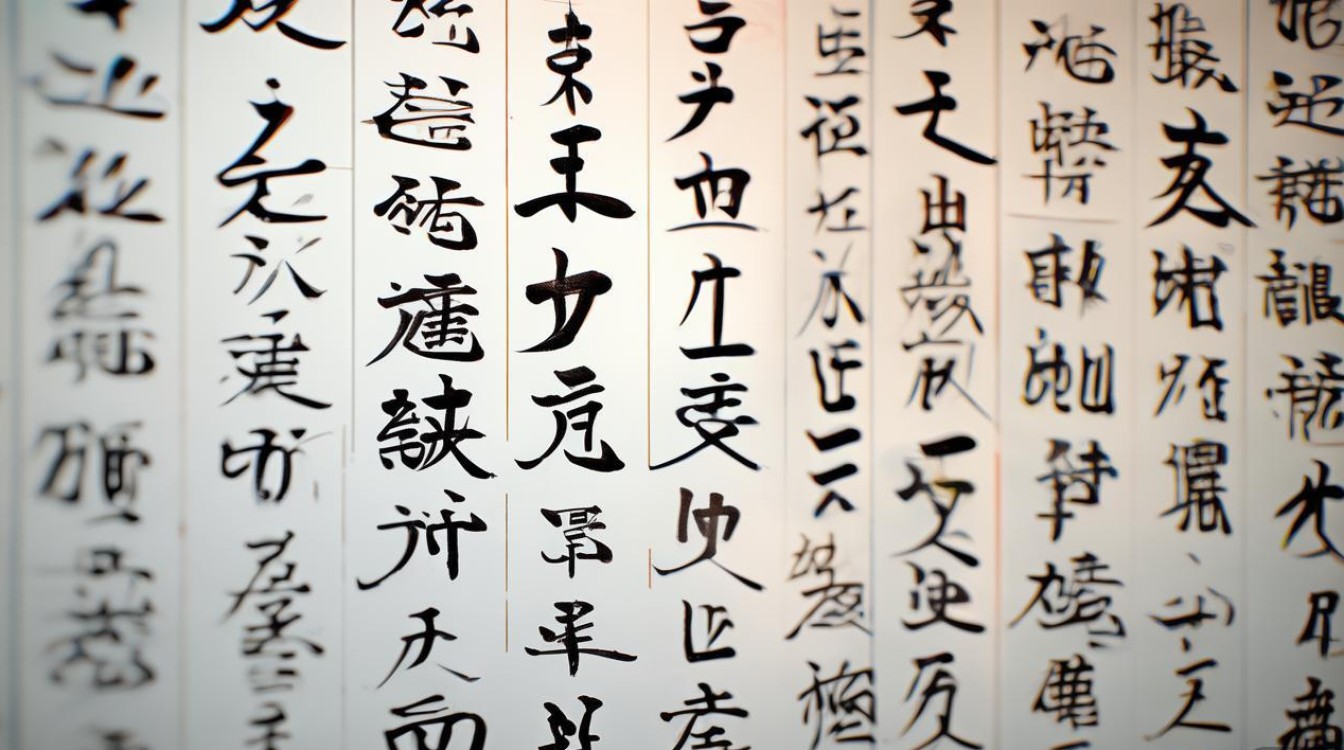

有关汉字的思维导图可以从多个维度展开,涵盖汉字的起源、结构、演变、文化内涵及现代应用等核心内容,形成系统化的知识网络,以下从六个主要分支进行详细阐述,并结合表格梳理关键信息,帮助全面理解汉字的独特性与生命力。

汉字的起源与演变

汉字的起源可追溯至新石器时代的刻画符号,距今约8000年,商代甲骨文是目前发现的成熟汉字体系,主要用于占卜记录;周代金文铸刻于青铜器,字形趋于规范;秦代推行“书同文”,小篆统一字体,后隶书简化笔画,形成今文字基础,魏晋至今,汉字在楷书基础上发展出行书、草书等辅助字体,演变过程始终遵循“简化实用”与“表意精准”的双重原则,这一分支可细分为“符号起源(陶文、甲骨文)”“字体演变(篆、隶、楷、行、草)”“统一规范(小篆、正字法)”等子节点。

汉字的结构体系

汉字以“六书”为核心造字法,形成独特的结构逻辑,象形字(如“日”“月”)模拟实物形状;指事字(如“上”“下”)用抽象符号表达概念;会意字(如“休”“人倚木”)组合部件表意;形声字(如“河”“从声从氵”)占汉字总量80%以上,由形旁表义、声旁表音;转注字(如“考”“老”)同源互训;假借字(如“令”本义为命令,借为“县令”)则一字多义,结构上,汉字可分为独体字(如“大”“小”)和合体字(左右、上下、包围等结构),通过部件组合实现“形、音、义”统一。

汉字的文化内涵

汉字是中华文化的基因载体,每个字都蕴含丰富的文化信息。“仁”字由“人”与“二”组成,体现儒家“二人成仁”的伦理观;“礼”字从“示”从“豊”,反映祭祀文化与规范意识,汉字还承载传统哲学,如“道”字本义为“行走”,引申为宇宙规律;“和”字由“禾”与“口”组成,象征民生和谐,汉字与书法、篆刻、诗词等艺术形式深度融合,形成“字因文贵,文以字传”的文化生态。

汉字的教学与学习

汉字教学需兼顾“认读”与“书写”两大能力,现代教学体系分为“识字教学”(如象形记忆法、部首归类法)和“书写训练”(笔画顺序、间架结构),对外汉语教学中,常采用“拼音辅助+情境记忆”法,例如通过“妈(mā,女+马)”形声关联降低学习难度,数字化时代,汉字学习工具(如APP、互动课件)普及,通过“字源动画”“游戏闯关”等方式提升趣味性,但仍需强调“书写规范”与“文化理解”并重。

汉字的信息化与现代化

随着计算机技术的发展,汉字经历了从“输入瓶颈”到“技术优势”的转型,早期汉字编码(如GB2312、Big5)支持简繁体区分,Unicode实现全球统一编码;输入法从五笔、郑码发展到智能拼音、语音识别;OCR技术使汉字识别准确率达99%以上,在人工智能领域,汉字的“高信息密度”(如一个字可表达英语多个单词)使其在自然语言处理中具有独特优势,推动机器翻译、语义分析等技术的突破。

汉字的未来发展趋势

汉字的未来发展呈现“传统传承”与“创新应用”并行的趋势。“汉字申遗”成功后,各地加强汉字文化教育,如“书法进课堂”“汉字文化节”等活动兴起;汉字在创意设计、品牌标识中广泛应用(如“福”字设计、国潮字体),同时通过“简繁互补”(如大陆用简体、港澳台用繁体)维护文化多样性,脑科学研究揭示汉字认知可激活大脑多个区域,对儿童认知发展具有独特价值,进一步推动汉字教育的全球化。

汉字知识关键点梳理

| 分支 | 代表案例 | |

|---|---|---|

| 起源演变 | 甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书 | 商代“王”字甲骨文写法 |

| 结构体系 | 六书造字法、独体/合体结构 | 形声字“湖”(氵+胡) |

| 文化内涵 | 哲学思想、伦理观念、艺术载体 | “孝”字(子承老形) |

| 教学学习 | 识字方法、书写规范、工具应用 | 部首归类法(木类字:林、森) |

| 信息化 | 编码标准、输入技术、AI应用 | Unicode收录超10万个汉字 |

| 未来趋势 | 文化传承、创新设计、认知研究 | 简繁体互补使用 |

相关问答FAQs

Q1:为什么形声字在汉字中占比最高?

A1:形声字通过“形旁表义、声旁表音”的组合方式,既能表达抽象概念,又能标注读音,解决了汉字数量激增与记忆负担的矛盾,江”“河”“湖”均从“氵”表水义,声旁“工”“可”“胡”提示读音,这种“批量造字”机制使其成为汉字主体,占比达80%以上。

Q2:汉字简化是否会导致文化断层?

A2:汉字简化遵循“约定俗成”与“易于辨识”原则,多数简化字源于历代俗字(如“从”甲骨文已作此形),并非随意创造,简繁体长期并存:大陆推行简体字提升普及率,港澳台、海外华人保留繁体字传承文化,二者在“规范使用”与“文化保护”层面形成互补,而非对立。