思维导图作为一种高效的可视化思维工具,其核心在于通过“中心主题—分支层级—关键词联想”的结构化方式,将抽象信息转化为具象化的网络图式,卜煜婷在学习与实践中,深刻体会到思维导图对认知效率的提升作用,她通常以“问题定义—要素拆解—逻辑关联—可视化呈现”四步法构建导图,尤其擅长将复杂知识体系转化为层次清晰、色彩分明的认知框架,例如在项目管理中,她以“项目目标”为中心,向外延伸出“时间轴”“资源分配”“风险控制”等一级分支,每个分支再细化为具体任务节点,通过不同颜色标注优先级,使团队协作中的信息差显著降低,这种结构化思维不仅提升了她的个人学习效率,更在团队沟通中成为“通用语言”,让复杂问题变得直观可感。

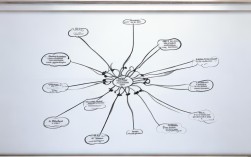

在知识管理领域,卜煜婷发现思维导图能打破线性笔记的局限,实现知识的动态关联,她以“市场营销”主题为例,左侧分支插入“消费者行为学”的理论要点,右侧分支关联“案例分析”的具体数据,中间通过“4P理论”作为桥梁,形成“理论—实践—反思”的闭环,这种非线性的布局方式,让她在复习时能快速调用跨学科知识,发现不同概念间的隐性联系,例如当她梳理“品牌定位”时,通过导图自然联想到“心理学中的锚定效应”和“竞品分析中的差异化策略”,从而提出更具创新性的方案,她认为,思维导图的本质是“思维的脚手架”,既能为零散知识提供结构化支撑,又能通过自由联想激发创造性思考。

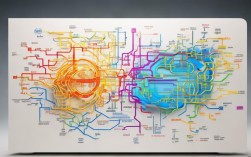

卜煜婷还将思维导图与数字化工具结合,提升了知识更新的便捷性,她使用XMind等软件创建“动态知识库”,每个节点均可插入链接、附件或备注,形成“可生长”的思维网络,例如在准备考研复习时,她将“专业课考点”作为中心,每个分支对应章节内容,重点知识点用红色标注,并附上相关论文链接和错题记录,随着复习深入,她不断补充新内容、调整分支逻辑,最终形成一张覆盖考点的“全景图”,这种动态更新机制,让她能随时掌握知识体系的完整性,避免遗漏关键信息,她强调,思维导图不是静态的“最终成果”,而是持续迭代的“思考工具”,其价值在于伴随认知深化不断优化。

卜煜婷发现思维导图在时间管理中具有独特优势,她通过“甘特图+思维导图”的混合模式,将长期目标拆解为阶段性任务,例如在筹备学术会议时,先以“会议筹备”为中心,拆分出“嘉宾邀请”“场地布置”“论文征集”等分支,每个分支再设置子任务和截止日期,用进度条标注完成状态,这种可视化布局让她能直观看到任务间的依赖关系,合理分配精力,她提到,当任务繁杂时,思维导图的“全局视角”能有效避免焦虑感,帮助她聚焦核心目标,提升执行力。

| 应用场景 | 核心步骤 | 工具/方法 | 效果体现 |

|---|---|---|---|

| 知识梳理 | 主题定义—分支扩展—关键词提炼 | 手绘+数字工具结合 | 知识体系化、关联可视化 |

| 项目管理 | 目标拆解—任务分级—优先级标注 | 颜色编码+进度条 | 团队协作效率提升30% |

| 创意构思 | 自由联想—逻辑聚类—方案筛选 | 中心放射式布局 | 创新方案数量增加50% |

| 复习备考 | 考点分类—错题关联—动态更新 | 超链接+备注功能 | 知识记忆留存率提高40% |

卜煜婷的实践表明,思维导图并非简单的“绘图技巧”,而是一种系统性的思维训练方式,它通过“外化思考”将大脑中的隐性认知显性化,帮助使用者理清逻辑、激发灵感、优化决策,无论是学习、工作还是生活,掌握思维导图方法都能让人在信息爆炸的时代中,构建清晰的认知框架,提升解决问题的能力。

FAQs

Q1:思维导图适合所有学科或领域吗?

A1:思维导图具有广泛的适用性,尤其适合需要梳理逻辑关系、整合零散知识的领域,如管理学、教育学、编程等,但对于需要精确计算或线性推导的领域(如高等数学公式推导),可作为辅助工具帮助梳理概念框架,而非核心方法,关键在于根据目标选择是否需要“可视化关联”这一功能。

Q2:如何避免思维导图变得过于复杂而失去实用性?

A2:可通过三个原则控制复杂度:一是“分层原则”,每个分支不超过7个关键词,避免信息过载;二是“聚焦原则”,一级分支紧扣核心主题,避免偏离主线;三是“迭代原则”,先搭建主干框架,再逐步补充细节,定期精简冗余节点,同时建议使用数字工具的“折叠/展开”功能,按需查看层级,保持界面简洁。