思维导图绘制技巧是提升信息整理效率、激发创意思维的重要工具,掌握科学的绘制方法能让思维导图成为高效学习与工作的“利器”,以下从准备工作、结构设计、内容优化、视觉呈现及实用工具五个维度,详细拆解思维导图的核心绘制技巧。

绘制前的准备工作:明确目标与素材梳理

在动笔绘制前,清晰的准备阶段能避免思维混乱,首先需明确导图的“核心目标”——是用于知识梳理(如章节总结)、项目管理(如任务分解),还是创意发散(如头脑风暴)?目标不同,导图的侧重点也不同,知识梳理需注重逻辑层级,创意发散则需鼓励自由联想。

进行素材“预处理”,若基于已有资料(如课本、报告),需先通读并提取关键词,用简短的词或短语(避免长句)概括核心信息,例如将“光合作用是绿色植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物并释放氧气的过程”简化为“光合作用:光能→有机物+氧气”,若为自由发散,可先通过“头脑风暴”列出所有相关想法,再筛选归类。

结构设计:从中心向外发散的逻辑框架

思维导图的“结构”是信息的“骨架”,需遵循“中心—主干—分支—末梢”的层级逻辑,确保条理清晰。

中心主题定位

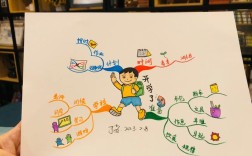

将核心主题绘制在纸张或软件画布的中央,使用图像、符号或醒目的颜色(如红色、橙色)突出显示,例如用“灯泡”符号代表“创意”,用“大脑”符号代表“记忆”,中心主题需简洁直观,一眼就能明确导图核心。

主干分支延伸

从中心主题向外延伸出主干分支,对应核心子主题,数量建议控制在5-7个(符合人脑短期记忆规律),主干分支需使用“曲线”而非直线,曲线更符合大脑的自然联想习惯,同时可选用不同颜色区分(如用蓝色代表“理论基础”,绿色代表“实践方法”),绘制“时间管理”导图时,主干分支可设为“目标设定”“任务分解”“工具使用”“习惯培养”“效率提升”。

子分支与末梢细化

每个主干分支再延伸出子分支,进一步细化内容,层级不宜超过3-4层(否则信息过载),子分支需遵循“一个分支一个核心观点”原则,用关键词概括,任务分解”分支下可延伸为“四象限法”“番茄工作法”“甘特图”等子分支,末梢分支可添加具体案例、数据或行动步骤,番茄工作法”下标注“25分钟专注+5分钟休息”。

内容优化:关键词提炼与逻辑关联

思维导图的“内容质量”直接决定其使用价值,核心技巧在于“精简”与“关联”。

关键词优先,拒绝冗长

每个分支节点仅保留1-3个关键词或短语,避免完整句子,将“每天需要通过运动增强体质”简化为“运动→增强体质”,既节省空间,又便于快速回顾,若需补充说明,可在分支旁用“标注框”添加简短注释。

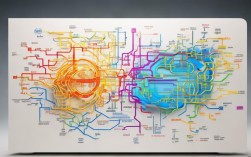

逻辑关联可视化

用“连接线”“箭头”或“符号”标注分支间的逻辑关系,

- 用“→”表示因果(“目标明确→行动高效”);

- 用“↔”表示相互影响(“休息↔效率”);

- 用“√”表示优先级(“紧急且重要√”)。

对于跨分支的关联(如“工具使用”中的“四象限法”与“任务分解”相关),可用虚线连接,避免结构混乱。

动态调整与迭代

思维导图不是一次性成型的工具,需根据信息更新或思考深化进行调整,学习新知识后,可在对应分支添加“补充笔记”;实践过程中发现某方法无效,可删除或修改该分支,保持导图的“动态生命力”。

视觉呈现:色彩与符号的“记忆密码”

科学的视觉设计能增强思维导图的“记忆点”与“可读性”,核心技巧包括:

色彩编码分类

为不同主干分支分配固定颜色,建立“颜色—主题”的联想记忆。

- 红色系:紧急/重要内容;

- 蓝色系:理论/概念;

- 绿色系:实践/行动;

- 黄色系:提醒/注意事项。

同一层级的分支颜色保持一致,层级间颜色逐渐变浅(如主干用深蓝,子分支用浅蓝),避免视觉杂乱。

图像与符号激活右脑

在关键节点添加简单图标或符号,能同时调动左脑(逻辑)与右脑(图像),提升记忆效率。

- 用“⏰”代表时间,“💡”代表创意,“📚”代表学习;

- 用“🚫”标注需要避免的内容,“✅”标注已完成任务。

无需复杂绘画,简单的火柴人、箭头、几何图形即可,重点是“形象化”。

字体与排版层次

字体大小体现层级:中心主题最大(字号24-28pt),主干分支次之(18-20pt),子分支再次之(14-16pt),末梢分支最小(10-12pt),同一层级字体保持统一,避免混用多种字体;排版留白充足,分支间距均匀,避免文字重叠。

实用工具与场景适配

根据使用场景选择合适的工具,能提升绘制效率:

| 工具类型 | 推荐工具 | 适用场景 | 优势 |

|---|---|---|---|

| 手绘工具 | 彩色笔、A3纸、便利贴 | 创意发散、小组讨论 | 自由度高,便于涂改,适合“手脑联动” |

| 电脑软件 | XMind、MindManager、FreeMind | 知识梳理、项目管理、汇报演示 | 易修改、可添加附件、支持导出多种格式 |

| 手机/平板APP | MindNode、iMindMap、思维导图 | 移动记录、碎片化学习 | 便携,随时记录灵感,支持云端同步 |

相关问答FAQs

Q1:思维导图的分支太多导致混乱,如何优化结构?

A:可通过“合并同类项”和“层级折叠”优化,首先检查分支是否重复或属于同一范畴,例如将“复习方法”下的“做笔记”“刷题”合并为“主动学习”分支;使用工具的“折叠”功能隐藏子分支,仅显示主干,聚焦核心逻辑;若分支超过7个,可提炼更高层级的抽象概念,例如将“英语学习”“数学学习”“编程学习”合并为“技能提升”主干。

Q2:手绘思维导图时,如何平衡美观与效率?

A:遵循“80/20法则”——用20%的时间处理关键节点的视觉设计(如中心主题图像、主干颜色),80%的时间专注内容逻辑,不必追求每个分支都精美,重点分支(如核心结论、行动步骤)可稍加装饰(如图标、颜色),次要分支保持简洁,可准备“模板库”,例如固定用红色代表“问题”、蓝色代表“方案”,减少每次思考配色的时间,提升效率。