激发思维是推动个人成长与创新的根本动力,它并非与生俱来的天赋,而是可以通过系统性训练和主动实践培养的核心能力,从认知心理学的角度看,思维的本质是大脑对信息的加工重组,而“激发”正是打破固有认知框架、建立神经连接的关键过程,这种能力的培养需要从多维度入手,包括打破思维定式、构建知识网络、营造创新环境以及实践刻意练习。

打破思维定式:突破认知的“隐形墙”

思维定式是过往经验形成的固定模式,虽然能提高效率,却会限制创新可能,在“九点连线”经典测试中,多数人受限于“正方形边界”的认知,无法用四条线穿过所有点,而突破这一限制后,答案便豁然开朗,打破定式的方法包括:逆向思考(如“如果结果相反,会怎样?”)、跨界联想(将生物学中的“共生”概念引入商业合作)、质疑假设(对“理所当然”的前提提出“为什么必须这样?”),这些方法能强制大脑跳出舒适区,激活被抑制的思维路径。

构建知识网络:为思维提供“原材料”

创新思维并非凭空产生,而是建立在跨领域知识整合的基础上,达芬奇既是画家也是工程师,他的发明创作源于对解剖学、力学、光学等多学科知识的融会贯通,构建知识网络需要:广度学习(涉猎不同领域的核心概念)、深度关联(用思维导图梳理知识点间的逻辑)、跨界迁移(将物理学的“熵增定律”应用于组织管理),亚马逊创始人贝佐斯将“飞轮效应”与电商生态结合,形成“用户体验提升→流量增长→吸引更多卖家→进一步提升体验”的正向循环,这正是知识网络激发的典型案例。

营造创新环境:让思维在“碰撞中成长”

环境对思维激发的影响远超想象,谷歌的“20%自由时间”政策、皮克斯的“失败实验室”,都是通过营造安全、开放的空间鼓励员工试错,个人层面,可以通过以下方式优化环境:建立多元社交圈(与不同行业的人交流)、设置“思维缓冲区”(如散步、冥想等放松状态,潜意识更易产生创意)、使用工具辅助(如用“六顶思考帽”从多角度分析问题),研究表明,在轻松氛围中,大脑的“默认模式网络”更活跃,这是灵感迸发的关键神经基础。

实践刻意练习:将思维转化为“能力”

思维激发需要通过刻意练习转化为可复用的能力,具体方法包括:设定“挑战性目标”(如每周用新方法解决一个老问题)、记录“思维日志”(反思解题过程中的认知盲点)、参与“即兴创作”(如限时头脑风暴、故事接龙),日本设计大师原研哉通过“再设计”练习,对日常物品(如卫生纸、白纸)进行颠覆性思考,最终形成“空”的设计哲学,这正是刻意练习对思维激发的强化作用。

不同思维激发方法的适用场景

| 方法类型 | 适用场景 | 实践案例 |

|---|---|---|

| 逆向思考 | 解决瓶颈问题、打破僵局 | 电商“先试后付”模式逆转传统交易流程 |

| 跨界联想 | 产品创新、服务设计 | 将游戏化机制应用于教育APP(如Duolingo) |

| 质疑假设 | 战略规划、流程优化 | 特斯拉质疑“汽车必须靠加油站”的假设 |

| 即兴创作 | 团队协作、创意生成 | 设计师用“随机词联想法”激发广告创意 |

相关问答FAQs

Q1:如何应对思维激发过程中的“卡壳”现象?

A:思维卡壳往往是大脑对“完美答案”的过度焦虑导致的,此时可尝试“降维思考”——暂时放下复杂问题,从简单元素入手(如用关键词联想、画思维导图),或切换任务类型(从逻辑分析转向直觉判断),接受“不完美初稿”,先记录碎片化想法,再逐步整合,避免因追求“一步到位”而停滞。

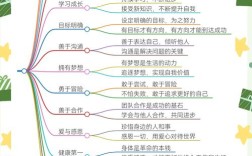

Q2:长期如何保持思维的活跃度?

A:建立“思维健身”习惯至关重要,每日安排15分钟“认知训练”(如数独、逻辑谜题),每月尝试一项新技能(如编程、绘画),每季度参与一次跨界交流活动,定期“清空认知库存”——通过写作或与人分享梳理知识体系,避免信息过载导致的思维僵化,长期坚持可使大脑形成“主动探索”的神经回路,维持思维弹性。