变易思维是一种强调动态发展、灵活应对和持续创新的思维方式,它源于中国传统哲学中的“易”文化,核心在于认识到事物始终处于变化之中,唯有顺应变化、主动求变才能在不确定性中把握机遇,这种思维不仅是一种认知工具,更是一种行动指南,适用于个人成长、组织管理、社会发展的多个维度。

变易思维的核心内涵

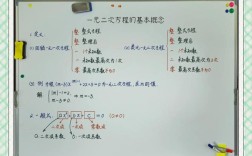

变易思维的本质是对“变化”规律的深刻洞察。《周易》提出“穷则变,变则通,通则久”,揭示了事物从困境到突破、从停滞到发展的内在逻辑,变易思维并非被动接受变化,而是主动识别变化趋势、预判变化方向,并通过调整策略实现“以变应变”,它包含三个关键要素:一是“观变”,即敏锐观察环境中的细微变化;二是“应变”,即快速调整行动以适应新情况;三是“创变”,即通过创新引领变化,占据主动地位,在商业领域,企业通过分析消费者需求的变化趋势,及时调整产品策略,从而在市场竞争中保持优势。

变易思维的应用场景

个人成长中的变易思维

个体在职业发展中常面临技能迭代、行业变革等挑战,变易思维要求个人打破“一成不变”的舒适区,通过持续学习适应时代需求,传统媒体从业者面对新媒体的冲击,若固守传统内容生产模式,可能被淘汰;而主动学习短视频运营、数据分析等新技能的人,则能在转型中找到新机遇,变易思维还强调“自我迭代”,即定期反思自身不足,主动调整目标和路径,实现动态成长。

组织管理中的变易思维

在快速变化的市场环境中,组织的管理模式需要从“静态控制”转向“动态适应”,变易思维倡导建立敏捷型组织结构,通过扁平化管理、快速决策机制应对外部变化,华为提出的“让听得见炮声的人决策”,正是将决策权下放至一线团队,以灵活响应客户需求,企业还需通过文化变革激发创新活力,如谷歌的“20%时间”政策允许员工自由探索新项目,正是通过制度创新推动持续变化。

社会发展中的变易思维

社会进步本质上是制度与文化的持续变革过程,变易思维要求政策制定者立足现实、前瞻未来,通过动态调整推动社会发展,中国在改革开放过程中,从“计划经济”到“市场经济”的转型,正是基于对国内外形势变化的深刻把握,通过渐进式改革实现了经济腾飞,当前,面对数字化、绿色化等全球趋势,变易思维启示社会需通过制度创新和技术变革,构建可持续发展模式。

变易思维的实践方法

将变易思维转化为实际行动,需要掌握以下方法:

- 趋势预判:通过数据分析和历史规律,识别变化的早期信号,通过研究人口结构变化,预判养老产业的发展潜力。

- 小步快跑:采用迭代式策略,通过小规模试错验证方向,再逐步推广,如互联网产品开发中的“敏捷开发”模式。

- 跨界融合:打破学科和行业壁垒,通过创新组合产生新价值,传统零售与互联网结合催生的新零售模式。

- 反思复盘:定期总结经验教训,优化应对变化的策略,如企业通过复盘项目得失,调整管理流程。

以下表格总结了变易思维在不同场景下的实践要点:

| 应用场景 | 核心挑战 | 变易思维策略 | 典型案例 |

|--------------|--------------|------------------|--------------|

| 个人成长 | 技能迭代 | 持续学习、自我迭代 | 职场人转型新媒体运营 |

| 组织管理 | 市场竞争 | 敏捷决策、文化创新 | 华为“一线决策”机制 |

| 社会发展 | 制度转型 | 渐进改革、前瞻布局 | 中国市场经济改革 |

变易思维的局限性及应对

尽管变易思维强调变化,但需避免陷入“为变而变”的误区,变化需以目标为导向,盲目追求变化可能导致资源浪费和方向迷失,部分企业盲目跟风热点,缺乏核心竞争力的创新最终难以持续,变易思维需与“稳定思维”平衡,在变革中保持核心价值的坚守,企业在调整战略时,需明确使命和愿景不变,仅通过路径创新实现目标。

相关问答FAQs

问:变易思维与固定思维有何区别?

答:固定思维认为能力是静态的,倾向于回避挑战、维持现状;而变易思维强调能力可通过努力和调整提升,主动拥抱变化、寻求突破,面对失败,固定思维者归因于“能力不足”,而变易思维者会分析原因、调整策略,将失败视为成长契机。

问:如何在团队中培养变易思维?

答:领导者需以身作则,展示对变化的开放态度;建立容错机制,鼓励员工尝试新方法;通过培训和案例分享,帮助团队掌握趋势分析和快速响应的能力,阿里巴巴的“拥抱变化”文化通过内部创新竞赛和复盘机制,强化了团队的变易思维。