未来新思维教育是应对21世纪全球化、数字化和复杂化挑战而兴起的教育范式革新,其核心在于突破传统教育的知识灌输模式,以培养具备批判性思维、创新能力、协作能力和终身学习能力的“全人”为目标,这种教育模式并非简单的技术叠加或方法更新,而是对教育本质的重新思考,强调从“教为中心”向“学为中心”的转变,从“标准化生产”向“个性化成长”的跃迁,最终让教育真正服务于人的全面发展和社会的可持续进步。

未来新思维教育的实践路径首先体现在教育理念的革新上,传统教育往往将学生视为被动接受知识的容器,而新思维教育则视学生为主动的知识建构者和意义创造者,它强调“问题导向”和“项目式学习”,鼓励学生围绕真实世界中的复杂问题(如气候变化、人工智能伦理、社区发展等)展开探究,在解决问题的过程中整合跨学科知识,发展高阶思维能力,在“城市垃圾分类优化”项目中,学生需要调研本地垃圾处理现状、分析居民行为习惯、设计宣传方案、甚至利用编程技术搭建智能分类模型,这一过程不仅融合了科学、技术、工程、艺术和数学(STEAM)等多学科知识,更培养了学生的社会责任感和系统思考能力。

教学方法的创新是新思维教育的关键支撑,传统课堂以教师讲授为主,而新思维教育倡导多元化的教学互动,包括翻转课堂、混合式学习、游戏化学习、协作探究等,以翻转课堂为例,学生通过在线平台提前学习基础知识,课堂时间则用于深度讨论、小组协作和个性化指导,教师从“知识传授者”转变为“学习引导者”和“资源提供者”,人工智能、大数据、虚拟现实等技术的融入,为个性化学习提供了可能,AI学习系统可以根据学生的学习数据实时分析其薄弱环节,推送定制化的学习资源和练习;VR技术能让学生“沉浸式”体验历史场景或科学现象,增强学习的直观性和趣味性,这些技术并非取代教师,而是通过数据驱动和场景创新,让教育更具针对性和适应性。

评价体系的重构也是未来新思维教育不可或缺的一环,传统评价多以标准化考试为核心,侧重知识记忆和单一答案,而新思维教育强调“过程性评价”和“多元评价”,关注学生的学习能力、思维品质和情感态度的发展,通过建立“学习档案袋”,记录学生在项目中的思考过程、合作表现、创新成果等;采用“表现性评价”,让学生通过演讲、辩论、作品创作等方式展示综合能力;引入“同伴互评”和“自我反思”,培养学生的元认知能力,这种评价方式不仅更全面地反映学生的成长,还能引导学生从“追求分数”转向“关注能力”,激发内在学习动力。

未来新思维教育的实施离不开教育生态系统的协同变革,学校、家庭、社会需要形成教育合力:学校需打破学科壁垒,构建跨学科课程体系,加强教师专业发展,培养具备新思维的教育者;家庭需转变教育观念,从“成绩焦虑”转向“成长陪伴”,鼓励孩子探索未知、勇于试错;社会需提供更多实践平台和资源支持,如企业开放日、社区服务项目、科技馆研学等,让学生在真实场景中学习和成长,教育公平也是新思维教育必须关注的核心议题,如何通过技术赋能和资源优化,让偏远地区的学生同样享受优质的新思维教育,是实现教育包容性的重要挑战。

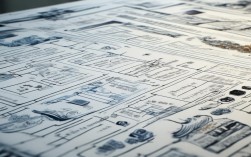

| 未来新思维教育的核心要素 | 传统教育的特征 | 新思维教育的转变方向 |

|---|---|---|

| 教育理念 | 以知识传授为核心,学生被动接受 | 以能力培养为核心,学生主动建构 |

| 教学方法 | 教师讲授为主,标准化教学 | 学生探究为主,个性化、互动式教学 |

| 评价方式 | 标准化考试,结果导向 | 多元评价,过程导向,关注综合素养 |

| 技术应用 | 辅助教学工具,单向信息传递 | 个性化学习平台,双向互动与数据驱动 |

| 师生关系 | 教师权威,学生服从 | 教师引导者,学生合作者 |

未来新思维教育的推进并非一蹴而就,它需要教育工作者打破思维定式,勇于实践创新;需要政策制定者提供制度保障和资源支持;更需要全社会的共同参与和理念更新,当教育真正回归“育人”本质,培养出能够适应未来、创造未来的新一代,人类才能在复杂多变的挑战中找到可持续发展的路径,这也是未来新思维教育的终极意义所在。

相关问答FAQs

Q1:未来新思维教育是否会削弱基础知识的学习?

A1:不会,未来新思维教育并非否定基础知识的重要性,而是强调在真实情境中理解和运用知识,避免死记硬背,基础知识是高阶思维和创新能力的基石,新思维教育通过项目式、问题式学习,让学生在解决实际问题的过程中深化对知识的理解,实现“知其然更知其所以然”,学生在设计环保项目时,需要运用生物学(生态系统知识)、化学(污染物处理)、数学(数据分析)等基础学科知识,这种跨学科应用反而能让学生更深刻地认识到知识的价值和关联性。

Q2:如何确保未来新思维教育在不同地区和学校的公平实施?

A2:确保公平实施需要多维度发力:一是政策层面,加大对薄弱地区和学校的资源倾斜,包括资金投入、师资培训和基础设施建设;二是技术层面,利用在线教育平台和开源资源,缩小城乡、区域间的教育资源差距,例如通过“双师课堂”让偏远地区学生共享优质师资;三是教师层面,加强对所有教师的新思维教育能力培训,避免因教师理念差异导致的教育质量不均;四是评价层面,建立兼顾共性与个性的评价标准,避免“新思维”成为少数精英学生的特权,确保每个学生都能在原有基础上获得适合的发展。