中西方思维的不同是跨文化交流中一个深刻且广泛的话题,这种差异根植于历史、文化、哲学和社会结构等多个层面,影响着人们的认知方式、行为习惯和价值判断,从宏观来看,西方思维更倾向于分析性、逻辑性和个体性,而东方思维(以中国为代表)则更注重整体性、辩证性和关系性,这两种思维模式各有优势,也在不同文明的发展中发挥了独特作用。

西方思维的源头可以追溯到古希腊哲学,尤其是亚里士多德的形式逻辑和欧几里得的几何学,强调对事物进行精确的定义、分类和推理,这种分析性思维倾向于将复杂的现象分解为独立的组成部分,通过研究部分来理解整体,在科学研究中,西方学者常常通过控制变量、建立模型来揭示自然规律,这种“化整为零”的方法推动了近代科学的飞速发展,西方思维强调个体主义,认为个体是独立的存在,其价值和权利应得到尊重,这种观念体现在社会制度上,是强调个人自由、法治和契约精神;在人际关系中,则表现为直接的沟通方式和明确的边界意识,西方思维注重线性逻辑和实证主义,认为真理可以通过理性推理和经验观察来获得,追求客观性和普适性,这种思维模式为现代社会的理性化和制度化奠定了基础。

相比之下,中国思维深受儒家、道家和佛教等传统哲学的影响,呈现出截然不同的特点,整体性思维是中国思维的核心,它强调整体与部分之间的相互联系,认为事物是动态、关联的网络,而非孤立个体的集合,中医理论中的“阴阳五行”“经络气血”等概念,就是将人体视为一个与自然环境、社会环境相互作用的有机整体,通过调节整体平衡来治疗疾病,辩证思维同样是中国思维的重要特征,它强调事物的矛盾性和转化性,主张“中庸之道”,即在两个极端之间寻求平衡,避免绝对化的判断,这种思维体现在社会治理中,是追求“和谐”而非“对抗”;在个人修养上,则是提倡“过犹不及”的处世哲学,关系性思维,或称“情境思维”,也是中国思维的显著特点,它认为个体的行为和认知深受社会关系、文化背景的影响,所谓“人情世故”“关系网络”就是这种思维的体现,在沟通中,中国人更倾向于含蓄、间接的表达,注重“面子”和“和谐”,这与西方思维中直接、坦率的沟通方式形成鲜明对比。

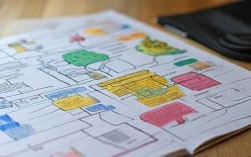

为了更直观地展现中西方思维的差异,可以从以下几个维度进行对比:

| 维度 | 西方思维特点 | 中国思维特点 |

|---|---|---|

| 认知方式 | 分析性:分解整体,研究部分 | 整体性:强调联系,动态看待 |

| 个体与集体 | 个体主义:重视个人权利与自由 | 集体主义:强调家庭、社会与和谐 |

| 逻辑与表达 | 线性逻辑:直接、明确,注重实证 | 辩证思维:含蓄、间接,注重语境 |

| 时间观念 | 线性时间:过去-未来,强调效率 | 循环时间:注重经验,尊重传统 |

| 对待矛盾 | 对抗性:通过规则解决冲突 | 和谐性:通过妥协寻求平衡 |

这些差异并非绝对优劣之分,而是文化长期发展的结果,西方思维的分析性和逻辑性推动了现代科技的进步和社会制度的创新,但也可能导致对个体利益的过度强调和对整体联系的忽视;中国思维的整体性和辩证性有助于维护社会和谐与文化传承,但也可能在面对复杂问题时显得不够精确和高效,在全球化的今天,理解并尊重这些思维差异,对于促进跨文化交流、解决全球性问题具有重要意义。

相关问答FAQs:

-

问:中西方思维差异是否会导致跨文化交流中的误解?如何避免?

答:是的,思维差异确实容易导致误解,西方人直接的表达方式可能被中国人视为“不礼貌”,而中国人含蓄的沟通可能被西方人理解为“不真诚”,为了避免误解,首先要增强文化自觉,认识到思维差异的客观存在;要学会换位思考,尊重对方的文化习惯;可以通过提前学习对方的文化知识、在交流中保持开放和包容的态度来减少冲突。 -

问:在全球化背景下,中西方思维模式会趋同吗?

答:全球化促进了不同文化间的交流与融合,中西方思维模式在某些方面可能会相互借鉴(如西方开始重视整体思维,东方也开始注重逻辑分析),但核心的思维差异很难完全消失,这是因为思维模式根植于深层的文化土壤,具有稳定性和延续性,未来更可能出现的是“和而不同”的局面,即各种思维模式在保持自身特色的基础上,相互补充、共同发展,为人类文明的进步提供更多元的智慧。