失败的思维是一种根植于个体认知模式中的消极心理状态,它往往让人在面对挑战时自我设限、逃避责任,并将挫折归因于固定且不可改变的因素,这种思维模式不仅会阻碍个人成长,还可能导致陷入恶性循环,最终与成功失之交臂,要打破这种思维枷锁,首先需要深入理解其表现形式、形成原因及应对策略。

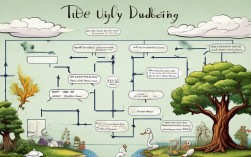

失败的思维通常表现为几种典型特征,其一,是“固定型思维模式”,持有这种思维的人认为能力是天生的、固定的,他们害怕失败是因为失败会被视为自身能力的不足,一个学生如果在某次考试中失利,可能会认为“我天生就不是学习的料”,而不是反思学习方法是否得当,这种思维让人不敢尝试新事物,因为任何可能的失败都会威胁到他们对自身能力的定义,其二,是“灾难化思维”,个体倾向于将小的挫折放大为无法挽回的灾难,比如一次项目失败就断言“我的职业生涯毁了”,这种思维让人过度焦虑,失去理性分析问题的能力,其三,是“外部归因”,习惯将失败归咎于外部环境,如“运气不好”“机会没到”或“他人故意刁难”,却忽视自身在其中的责任,这种归因方式让人无法从错误中吸取教训,重复同样的错误,其四,是“自我设限”,在行动前就预设障碍,我肯定做不到”“反正努力也没用”,以此作为失败的借口,从而避免尝试带来的潜在风险。

这种思维模式的形成往往与成长环境、过往经历及社会评价密切相关,童年时期,如果父母或老师过度强调结果而非过程,比如只有考满分才给予表扬,孩子可能会逐渐形成“失败=无能”的认知,同样,如果个体在成长过程中频繁经历挫折却得不到有效引导,也容易内化“我不行”的信念,社会对“成功”的单一化定义,比如将财富、地位作为唯一标准,也会让人在未达到这些标准时产生强烈的失败感,进而强化消极思维。

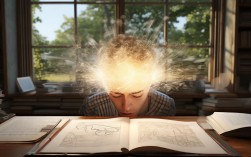

要摆脱失败的思维,需要从认知重构和行为调整两方面入手,认知上,要学会用“成长型思维模式”替代固定型思维,成长型思维认为能力可以通过努力和学习不断提升,失败只是成长过程中的反馈,将“我做不到”改为“我暂时还没找到方法”,要练习“合理归因”,既不推卸责任,也不过度自责,而是客观分析失败中的可控因素,行为上,则需要通过“小步快跑”的方式积累成功体验,将大目标分解为小任务,每完成一个就给予自己积极反馈,这种“微成功”能有效提升自信,打破“我不行”的自我预言,主动寻求建设性反馈,而非回避批评,也能帮助个体更清晰地认识自身不足,从而针对性改进。

以下是失败的思维与成长型思维的对比分析:

| 维度 | 失败的思维 | 成长的思维 |

|---|---|---|

| 对能力的看法 | 能力固定,天生决定 | 能力可培养,通过努力提升 |

| 对失败的态度 | 视为威胁,逃避责任 | 视为机会,从中学习 |

| 目标设定 | 避免失败,追求安全 | 挑战自我,追求进步 |

| 归因方式 | 外部归因(运气、环境) | 内部归因(努力、方法) |

| 情绪反应 | 焦虑、沮丧、自我怀疑 | 好奇、坚韧、积极反思 |

在实际生活中,失败的思维可能表现为拖延、放弃或过度追求完美,有人因为害怕写不好文章而迟迟不动笔,结果导致任务堆积,这种“完美主义”本质上是对失败的恐惧,可以尝试“5分钟启动法”——告诉自己“只做5分钟”,往往开始后就能进入状态,打破拖延的僵局,建立“失败日志”也是一种有效方法,记录每次失败的经历、原因及从中获得的教训,久而久之,失败就不再是耻辱的象征,而是成长的阶梯。

值得注意的是,摆脱失败的思维并非一蹴而就,它需要持续的自我觉察和刻意练习,当消极思维出现时,首先要意识到它的存在,然后通过提问挑战它:“这个想法有证据吗?”“有没有其他可能性?”“最坏的结果真的那么可怕吗?”通过这样的自我对话,逐步削弱消极思维的掌控力。

相关问答FAQs:

Q1:如何区分正常的失败情绪和失败的思维模式?

A1:正常的失败情绪是指在面对挫折时产生的短暂失落、沮丧等反应,这些情绪通常会在自我调节或外界支持后逐渐消退,个体仍能理性分析问题并寻找解决方案,而失败的思维模式则是一种长期、固化的认知习惯,表现为将失败与自我价值绑定(如“我失败了,所以我没用”)、过度概括(如“一次失败,永远失败”)或陷入消极情绪无法自拔,甚至因此放弃行动,关键区别在于:前者是暂时的情绪反应,后者是持续的思维定式;前者能促使人反思成长,后者只会让人停滞不前。

Q2:当周围的人总是否定我,如何避免陷入失败的思维?

A2:面对他人的否定,首先要区分“建设性批评”与“破坏性评价”,建设性批评针对具体行为,包含改进建议,值得接纳;而破坏性评价则针对个人能力,带有贬低意味,需理性过滤,具体做法包括:建立“内在评价体系”,明确自己的价值观和目标,不因他人看法轻易动摇;主动寻求支持性的人际关系,与鼓励你成长的人交往;将否定视为“参考信息”而非“事实真相”,比如他人说你“不行”,可以思考“他在什么情境下这么说?是否有合理部分?”,而非全盘接受,通过记录自身小成就、回顾过往成功经历,强化对自我能力的肯定,逐步减少外界负面评价的影响。