大脑思维紊乱是一种复杂的神经心理状态,涉及认知、情感和行为的异常表现,其背后可能涉及多种生理、心理及环境因素的综合作用,从神经生物学角度看,大脑作为人体的高级中枢,其思维功能的正常运转依赖于神经网络的信息整合、神经递质的平衡调控以及脑区间的协同作用,当这一系统中的任一环节出现故障,都可能引发思维紊乱,前额叶皮层负责执行功能,如计划、决策和注意力调控,若该区域因神经递质(如多巴胺、血清素)失衡或神经连接异常,可能导致逻辑混乱、思维跳跃或偏执;而边缘系统的过度激活则可能引发情绪波动,进一步干扰思维的连贯性。

从临床表现来看,大脑思维紊乱可分为多种类型,如急性思维紊乱(如谵妄)和慢性思维紊乱(如精神分裂症的认知缺陷),急性状态下,患者常表现为意识模糊、注意力涣散、语无伦次,可能与感染、代谢紊乱或药物副作用有关;慢性思维紊乱则更多表现为妄想、幻觉或思维松散,其成因与遗传易感性和环境压力(如童年创伤、长期应激)密切相关,某些神经系统疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病)或脑损伤也可能导致进行性思维退化,影响患者的记忆、判断力和抽象思维能力。

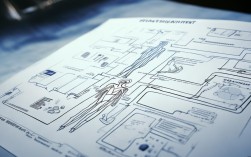

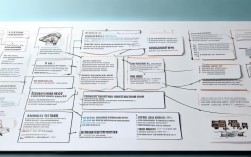

大脑思维紊乱的诱因具有多样性,以下通过表格归纳其主要因素及作用机制:

| 诱因类别 | 具体因素 | 作用机制 |

|---|---|---|

| 生理因素 | 遗传基因 | 如COMT、DISC1等基因变异影响神经递质功能,增加精神疾病风险。 |

| 神经递质失衡 | 多巴胺功能亢进与幻觉、妄想相关;血清素水平降低与抑郁、思维迟缓相关。 | |

| 脑结构或功能异常 | 海马体萎缩导致记忆障碍;前额叶-边缘系统连接异常引发情绪与思维失调。 | |

| 心理社会因素 | 童年创伤 | 逆境经历可能改变HPA轴功能,导致皮质醇水平升高,影响神经发育。 |

| 长期应激 | 持续压力损害前额叶功能,削弱认知控制能力,引发偏执或消极思维。 | |

| 社会支持缺失 | 孤立、歧视等环境因素加剧心理负担,诱发思维解体或适应不良。 | |

| 医学因素 | 躯体疾病 | 甲状腺功能异常、肝性脑病等代谢疾病可直接干扰神经传导,导致意识障碍。 |

| 药物或物质滥用 | 兴奋剂、致幻药等可能暂时改变神经递质水平,长期使用则造成不可逆脑损伤。 | |

| 感染或自身免疫性疾病 | 如链球菌感染相关的自身免疫反应可能攻击神经组织,引发急性精神症状。 |

在诊断与评估方面,大脑思维紊乱需结合多维度信息,临床医生通常通过精神检查观察患者的思维形式(如逻辑连贯性、思维速度)、思维内容(如是否存在妄想或强迫观念)以及情感反应的协调性,辅助检查包括神经影像学(MRI、PET扫描)以排除脑肿瘤、卒中等结构性病变,神经心理学评估(如MMSE、WCST)量化认知功能缺损,以及血液检查(如电解质、激素水平)筛查代谢性病因,值得注意的是,思维紊乱的症状可能与其他疾病重叠,例如甲状腺功能亢进可表现为焦虑、思维奔逸,而维生素B12缺乏可能导致抑郁和记忆力下降,因此鉴别诊断至关重要。

治疗大脑思维紊乱需采取个体化综合方案,药物治疗方面,抗精神病药(如利培酮、奥氮平)可调节多巴胺功能,改善幻觉、妄想;抗抑郁药(如SSRIs)通过提升血清素水平缓解思维迟缓和消极认知;对于躁狂相关思维紊乱,情绪稳定剂(如锂盐)能有效控制兴奋冲动,心理治疗则扮演重要角色:认知行为疗法(CBT)帮助患者识别并纠正扭曲的思维模式;家庭治疗改善家庭沟通,减少环境应激;对于创伤相关思维紊乱,眼动脱敏与再加工疗法(EMDR)有助于加工创伤记忆,经颅磁刺激(TMS)等物理治疗通过调节脑区活动,为药物难治性患者提供新选择。

预防与康复同样关键,一级预防 focuses on 降低风险因素,如通过健康教育减少物质滥用,推广正念训练以增强压力应对能力;二级预防强调早期识别,例如通过社区筛查发现高危个体(如有家族史者)并干预;三级康复则针对慢性患者,通过职业训练、社交技能重建促进社会功能恢复,研究显示,持续参与认知康复训练(如记忆游戏、逻辑推理练习)可刺激神经可塑性,延缓思维退化进程。

相关问答FAQs:

Q1: 大脑思维紊乱与精神分裂症有何区别?

A1: 大脑思维紊乱是一个广义概念,指各种原因导致的思维异常,可发生于多种疾病(如抑郁症、双相情感障碍、器质性脑病等);而精神分裂症是一种特定精神疾病,其核心特征包括阳性症状(幻觉、妄想)、阴性症状(情感淡漠、意志减退)及认知缺陷(注意、执行功能障碍),思维紊乱在精神分裂症中常表现为思维松散、破裂性思维,但并非所有思维紊乱患者均符合精神分裂症的诊断标准,鉴别需结合病程、社会功能及排除其他躯体疾病。

Q2: 如何区分正常压力导致的思维混乱与病理性思维紊乱?

A2: 正常压力下的思维混乱通常是暂时的、与情境相关的,例如考试前注意力不集中或情绪低落时决策困难,通过休息、调整心态可较快恢复,且不影响基本生活能力;病理性思维紊乱则具有持续性(症状超过2周)、严重性(如无法完成日常事务)及病态性(如出现妄想、自杀念头),常伴随情感、行为或感知觉异常,若思维混乱频繁发作、自我调节无效或对功能造成显著损害,需及时寻求专业评估。