在工作中创新思维是推动个人成长与组织发展的核心动力,它并非少数天才的专属能力,而是可以通过系统训练与实践养成的思维习惯,创新思维的本质在于打破常规框架,以多元视角审视问题,通过跨界联想、逆向思考或资源重组等方式,提出更具价值的解决方案,在快速变化的职场环境中,这种思维不仅能帮助个体突破瓶颈,更能为企业带来竞争优势,实现从“执行者”到“价值创造者”的跨越。

培养创新思维首先需要建立“问题意识”,许多创新源于对现有流程或产品的质疑,例如快递行业早期因“最后一公里”配送效率低而催生的智能快递柜,正是对传统送货上门模式的反思,在工作中,我们可以通过“5W1H分析法”(What、Why、When、Where、Who、How)系统拆解问题,例如针对“客户复购率下降”这一现象,不仅要关注“数据表现”,更要追问“复购率下降的具体环节是新客流失还是老客流失?”“竞品是否推出了差异化服务?”等深层问题,避免停留在表面症状的解决。

跨界联想是创新的重要路径,不同领域的知识与方法论往往能碰撞出新的火花,例如将互联网行业的“用户思维”引入传统制造业,便催出了C2M(用户直连制造)模式,通过数据驱动的柔性生产满足个性化需求,职场人应主动构建“T型知识结构”,即在深耕专业领域的同时,广泛涉猎心理学、设计学、科技趋势等跨学科知识,人力资源管理者若能学习游戏化设计中的“即时反馈机制”,或许能优化员工培训方案,提升参与感;市场人员若了解行为经济学中的“损失厌恶”理论,则可能设计出更有效的促销策略。

逆向思考则是突破思维定式的利器,当传统路径走不通时,不妨从结果倒推过程,或反其道而行之,某快消品公司为解决新品推广难题,没有按常规思路加大广告投入,而是反向思考“如何让用户主动传播”,通过发起“空瓶改造计划”,鼓励消费者将废弃包装改造成艺术品并分享至社交平台,既降低了成本,又实现了病毒式传播,这种“反常识”的尝试需要打破“经验主义”的束缚,敢于质疑“我们一直都是这么做的”这类潜规则。

资源重组能力同样关键,创新并非必须从零开始,而是对现有资源的优化配置,某餐饮连锁品牌通过整合供应链资源,将中央厨房的边角料开发成宠物食品,既减少了浪费,又开辟了新的 revenue stream,在工作中,我们可以绘制“资源清单”,梳理自身掌握的技能、人脉、工具等要素,思考“这些资源能否用于解决其他问题?”擅长数据分析的运营人员,或许可以将数据模型应用于财务预算预测,为决策提供支持。

营造“容错文化”是创新思维的土壤,许多创意因害怕失败而胎死腹中,失败往往是创新的必经之路,谷歌推行的“20%时间”政策(允许员工用部分工作时间探索个人项目)便诞生了Gmail等成功产品,管理者应建立“快速试错、迭代优化”的机制,例如通过小范围实验验证想法,而非追求一次性完美;员工则需将失败视为“数据收集”,例如记录某次营销活动的失败原因,调整策略后再次尝试。

为更直观地理解创新思维的应用场景,以下通过表格对比传统思维与创新思维在职场问题中的差异:

| 问题场景 | 传统思维 | 创新思维 |

|---|---|---|

| 客户投诉处理 | 按流程道歉、补偿、关闭工单 | 分析投诉数据,定位产品痛点,推动源头改进 |

| 项目进度滞后 | 要求团队加班追赶 | 重新拆分任务模块,引入自动化工具提效 |

| 员工积极性不足 | 增加绩效奖金 | 设计“成长型任务”,通过挑战激发内在动力 |

实践中,创新思维的培养还需注意避免几个误区:一是将创新等同于“颠覆性发明”,实际上流程优化、服务升级等微创新同样具有价值;二是陷入“创意堆砌”,忽视落地可行性,好的创意需结合资源、成本、市场需求综合评估;三是过度依赖“灵感闪现”,创新更多是持续思考与刻意练习的结果,例如随身记录灵感、定期进行“跨界头脑风暴”等。

相关问答FAQs:

Q1:工作中如何平衡创新与执行的关系?

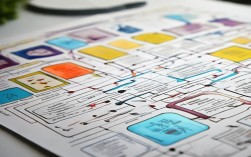

A1:创新与执行并非对立,而是“先发散后收敛”的过程,在项目初期可通过头脑风暴、思维导图等工具鼓励天马行空的想法,进入执行阶段则需聚焦核心目标,用“最小可行性产品(MVP)”思维快速验证,避免陷入“完美主义”陷阱,某互联网公司开发新功能时,先上线简化版测试用户反馈,再迭代优化,既降低了风险,又确保了创新落地。

Q2:如果团队缺乏创新氛围,个人该如何突破?

A2:可从“小处着手”积累创新案例,针对日常工作中可优化的流程(如报销、会议效率),主动提出改进方案并付诸实践,用实际成果证明创新价值;通过“内部分享会”等形式传递创新方法论,逐步影响团队认知,可借助外部资源,如行业报告、跨界讲座等获取灵感,将外部思维与内部问题结合,提出差异化建议。