在信息处理和知识管理的工具中,比思维导图更强调结构化、逻辑性和多维度的呈现方式,能够帮助用户更清晰地梳理复杂信息的层级关系、因果链条和动态变化,以下从核心特点、应用场景、优势分析及实践案例等方面展开详细说明。

核心特点与结构设计

比思维导图的核心在于“多维度关联”和“动态层级”,其结构通常包含中心主题、一级分支、二级子节点、关联线、属性标签等要素,与传统思维导图的放射状结构不同,它更注重节点间的逻辑连接,例如通过“因果”“包含”“影响”等关系标签构建网络,而非简单的层级罗列,在项目管理中,传统思维导图可能仅列出任务分解,而比思维导图可增加“依赖关系”“资源分配”“风险等级”等属性,并通过不同颜色的关联线区分任务优先级。

应用场景分析

-

复杂问题拆解:在商业战略规划中,比思维导图可同时展示市场环境、内部资源、竞争对手、用户需求等多个维度,并通过箭头标注各因素间的相互作用,某企业在制定新产品上市计划时,可将“目标用户”作为一级分支,下设“年龄层”“消费习惯”“痛点需求”等子节点,再通过关联线连接“竞品分析”分支中的“同类产品功能对比”,形成动态决策网络。

-

知识体系构建:在学习领域,比思维导图适合构建跨学科的知识框架,以“人工智能”为例,中心主题可延伸出“机器学习”“自然语言处理”“计算机视觉”等分支,每个分支下再细分算法模型、应用场景、技术瓶颈等子节点,同时通过虚线标注“机器学习”与“自然语言处理”的交叉领域(如深度学习在文本分析中的应用),帮助用户理解知识间的融合关系。

-

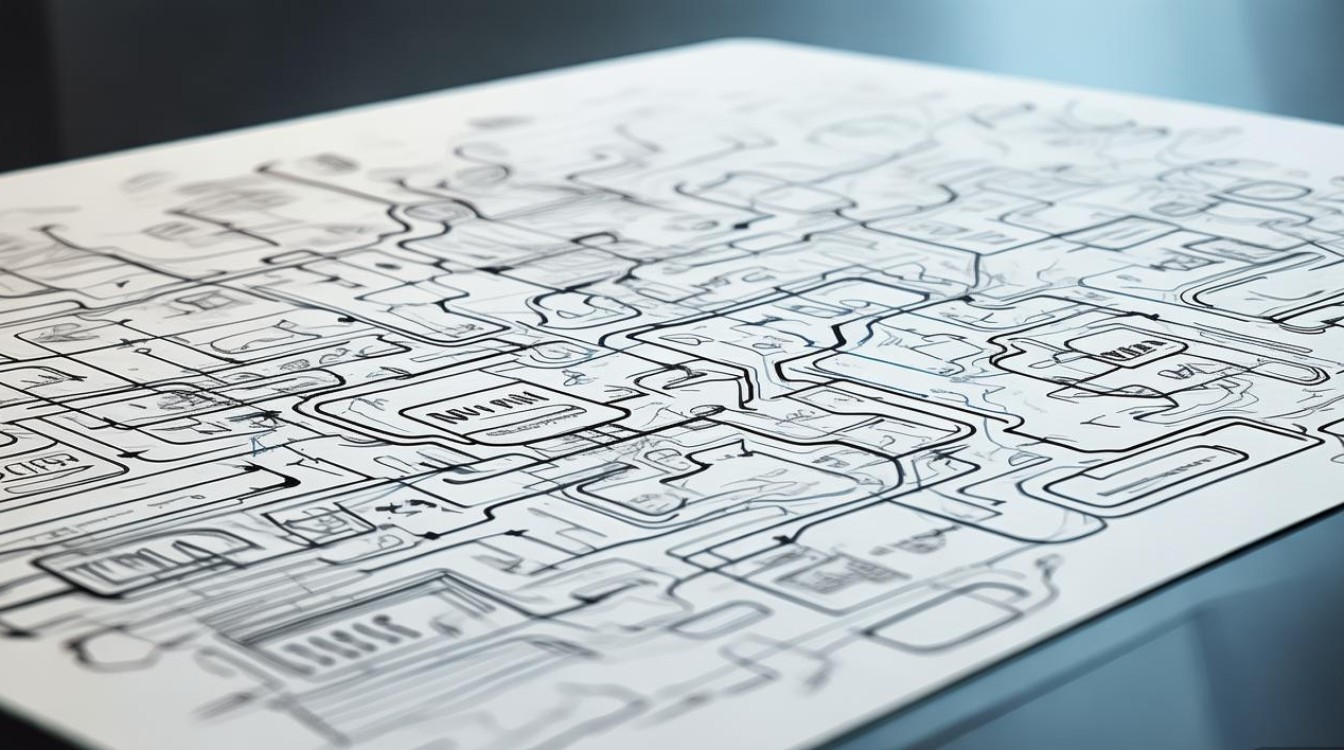

流程优化与风险管理:在项目管理中,比思维导图可通过“时间轴”属性串联任务节点,并标注关键路径,软件开发流程中,“需求分析”“设计”“开发”“测试”等节点可按时间顺序排列,同时用红色关联线标注“测试阶段”对“开发阶段”的反馈依赖,直观展示流程中的瓶颈环节。

优势对比

相较于传统思维导图,比思维导图的优势主要体现在三个方面:

- 逻辑深度:支持多层级嵌套与交叉引用,避免信息碎片化,传统思维导图中“市场营销”分支下的“社交媒体推广”子节点,在比思维导图中可进一步关联“用户画像”“内容策略”“转化率数据”等外部数据表,实现静态信息与动态数据的结合。

- 可视化效率:通过颜色编码、图标标签、关系类型区分(如实线表强关联、虚线表弱关联),降低信息理解成本,在风险管理中,可用红色三角图标标注高风险节点,绿色圆形标注低风险节点,帮助用户快速定位关键问题。

- 协作适配性:支持多人实时编辑与版本回溯,适合团队协作场景,跨部门项目可通过权限管理让不同成员编辑对应分支,系统自动同步更新并记录修改历史,避免信息孤岛。

实践案例与工具推荐

以某互联网公司的用户增长策略为例,团队使用比思维导图工具(如XMind、MindManager或在线协作工具Miro)构建了包含“用户获取”“激活”“留存”“变现”“推荐”五个核心模块的框架,每个模块下设具体策略(如“用户获取”包含“SEO优化”“付费广告”“裂变活动”),并通过关联线标注“裂变活动”对“用户推荐”模块的影响权重(数据标注为“贡献30%新增用户”),工具内置的甘特图视图可将策略节点转化为时间轴,便于跟踪执行进度。

相关问答FAQs

Q1:比思维导图是否适合完全替代传统思维导图?

A1:并非完全替代,而是场景化补充,传统思维导图适合快速 brainstorming 和简单信息梳理,而比思维导图更适合需要深度逻辑分析、多维度关联的复杂场景,个人笔记整理可用传统思维导图,而企业战略规划则更适合比思维导图。

Q2:如何高效掌握比思维导图的使用技巧?

A2:可分三步实践:第一步从单节点属性标注开始(如为任务节点添加“负责人”“截止日期”标签);第二步尝试构建关联线,明确节点间关系类型(因果、包含、并列等);第三步结合工具的高级功能(如数据集成、视图切换),逐步将静态信息转化为动态决策网络,推荐通过实际项目(如活动策划、论文框架搭建)进行刻意练习,以提升熟练度。