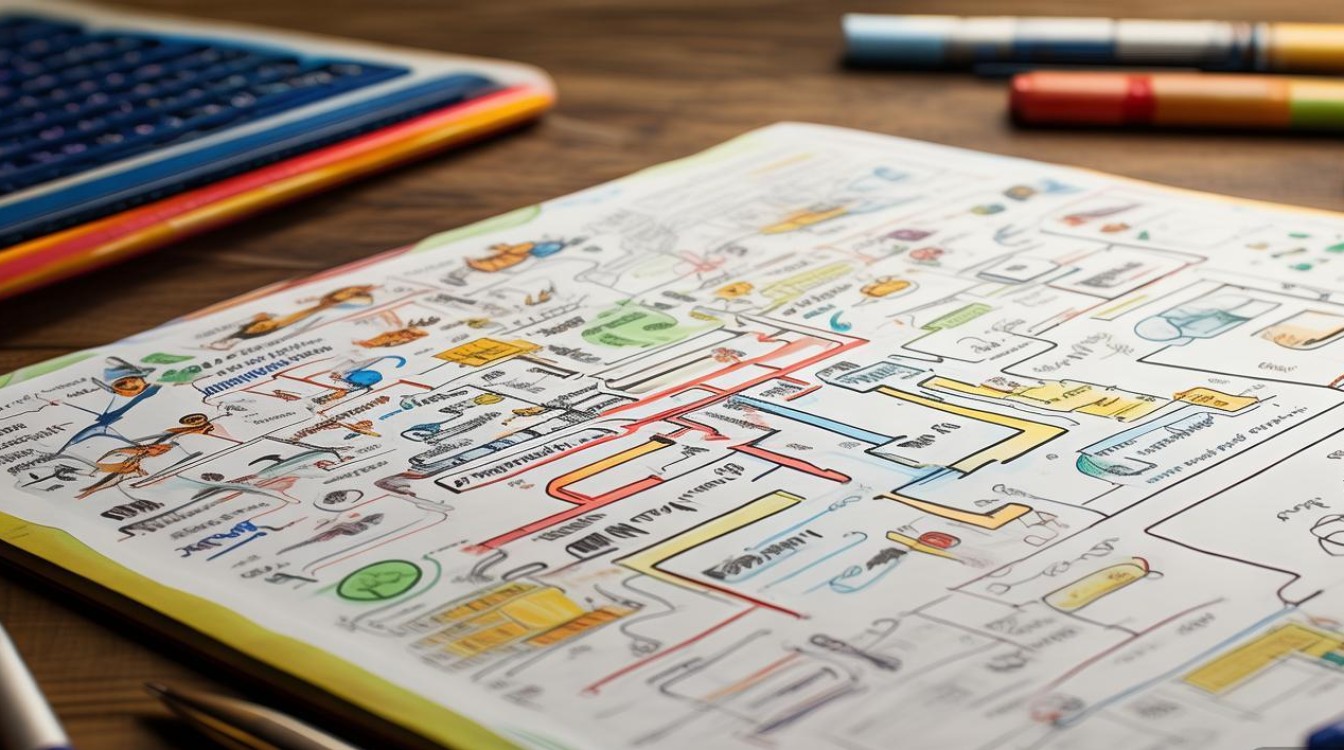

体育学科思维导图手绘是一种将体育学科知识体系可视化、结构化的学习方法,通过手绘形式将零散的体育知识点串联成逻辑网络,帮助学生和教师梳理知识脉络、强化记忆理解,同时培养系统性思维和创新能力,在体育教学中,思维导图手绘不仅适用于技术动作分解、战术分析等实践内容,也能涵盖运动生理学、体育心理学等理论知识,实现“理论与实践”的深度融合。

体育学科思维导图的核心价值

体育学科具有理论性与实践性紧密结合的特点,传统线性笔记难以呈现知识点间的关联性,思维导图手绘通过“中心主题—分支延伸—关键词标注”的层级结构,将体育知识转化为直观的图像记忆,以“篮球运动”为中心主题,可延伸出“技术动作”“战术配合”“规则裁判”“体能训练”等一级分支,每个一级分支再细化为具体内容(如“技术动作”下分运球、传球、投篮等二级分支),并配以简笔画或符号标注(如用“○”表示球类项目,“△”表示防守动作),这种视觉化处理能激活大脑多区域联动记忆,相较于纯文字记录,记忆效率提升30%以上,手绘过程本身能强化肌肉记忆和手眼协调能力,符合体育学科“动脑与动手结合”的学习规律。

体育学科思维导图的绘制步骤与技巧

主题确定与中心构图

首先明确思维导图的核心主题,如“田径短跑技术”或“校园体育活动策划”,中心图案需简洁醒目,可采用与主题相关的符号(如短跑用“跑鞋”图形,武术用“太极”图案),并搭配主标题文字,色彩选择上,建议使用高饱和度颜色(如红、蓝、绿)激发视觉注意力,避免过多颜色导致视觉混乱。

分支设计与逻辑分层

根据知识逻辑设计分支层级,建议采用“一级分支(核心模块)—二级分支(子模块)—三级分支(细节知识点)”的结构,以“足球战术”为例,一级分支可设为“进攻战术”“防守战术”“定位球战术”,二级分支如“进攻战术”下分“边路突破”“中路渗透”“快速反击”,三级分支可进一步细化动作要点(如“边路突破”包含“内切”“传中”等),分支线条需遵循“粗细变化”原则:一级分支线条最粗(3-5mm),逐级递减,体现权重差异,曲线比直线更符合大脑思维联想习惯,建议优先使用。

关键词提炼与视觉化标注

每个分支节点需用“关键词+简图”组合呈现,避免大段文字,关键词应简洁精炼(如“起跑反应时”“乳酸阈”),简图则需突出动作特征(如跳远用“∩”表示腾空姿势,游泳用“波浪线”表示划水轨迹),对于抽象概念(如“运动动机”“团队凝聚力”),可用图标替代(如“❤️”代表情感投入,“🤝”代表合作),色彩编码可辅助分类,如技术类用蓝色、战术类用红色、理论类用绿色,便于快速检索。

个性化装饰与动态更新

手绘思维导图可添加个性化元素增强记忆点,如在“运动损伤预防”分支旁贴创可贴贴纸,或在“营养补充”分支画水果简笔画,思维导图并非一次性完成,需根据学习进度动态调整:新学知识点用荧光笔标注,易错点用“⚠️”符号提醒,定期补充案例(如奥运会经典战术分析)保持内容时效性。

不同体育场景下的思维导图应用示例

场景1:体育技术动作教学

以“背越式跳高”为例,思维导图可分层呈现:

- 一级分支:助跑、起跳、过杆、落地

- 二级分支:助跑(节奏标记、弧线轨迹)、起跳(蹬伸角度、摆臂方向)、过杆(背弓姿势、收腿时机)、落地(肩背缓冲、安全区域)

- 三级分支:每个动作细节配肌肉发力示意图(如臀大肌用“●”标注,股四头肌用“▲”标注),并标注常见错误(如“坐着跳”“过早收腿”)及纠正方法。

场景2:体育理论知识梳理

以“运动生理学—能量代谢”为例,思维导图可系统化知识网络:

- 一级分支:磷酸原系统、糖酵解系统、有氧氧化系统

- 二级分支:各系统的“供能特点”(如磷酸原系统“ATP-CP供能,持续时间<10s”)、“运动应用”(如短跑优先磷酸原系统)、“代谢产物”(如糖酵解产生乳酸)

- 三级分支:补充运动场景实例(如400米跑以糖酵解为主,马拉松跑依赖有氧氧化),并用折线图表示三者在不同运动强度下的供能比例变化。

场景3:体育赛事组织与管理

以“班级篮球赛策划”为例,思维导图可覆盖全流程:

- 一级分支:赛程安排、裁判培训、后勤保障、宣传推广

- 二级分支:赛程安排(赛制选择、时间规划)、裁判培训(规则解读、手势练习)、后勤保障(场地布置、医疗急救)、宣传推广(海报设计、直播方案)

- 三级分支:具体执行细节(如“医疗急救”分支标注“AED设备位置”“急救联系人电话”),并附甘特图表示任务时间节点。

体育学科思维导图手绘的常见误区与优化建议

常见误区

- 文字过多:部分绘制者习惯将完整句子写入节点,导致思维导图沦为“彩色笔记”,违背“关键词记忆”原则。

- 逻辑混乱:分支层级跳跃(如直接从“一级分支”跳到“三级分支”),或知识点归类错误(如将“运动按摩”归入“战术训练”分支)。

- 忽视手绘优势:过度依赖打印模板或电子绘图工具,失去手绘过程中“边画边想”的思维深化效果。

优化建议

- 控制文字量:每个节点不超过6个字,必要时用缩写(如“VO₂max”代替“最大摄氧量”)。

- 逻辑校验:绘制后用“5W1H法”(What、Why、When、Where、Who、How)检查分支完整性,确保无遗漏核心要素。

- 结合工具:手绘初稿后,可用手机扫描成电子版,通过XMind、MindMaster等软件补充动态元素(如超链接、动画演示),实现“手绘+数字”双轨学习。

相关问答FAQs

Q1:体育学科思维导图手绘与电子绘图工具相比,优势是什么?

A1:手绘思维导图在体育学科中具有独特优势:一是手绘过程能强化“身体记忆”,绘制技术动作简图时,手部肌肉运动与大脑形成联动,加深对动作要点的理解;二是灵活性更高,可在户外训练现场快速补充笔记(如直接在战术分支旁画场地示意图),无需依赖电子设备;三是个性化表达更丰富,通过手绘符号、涂鸦等方式,将抽象概念转化为具象图像,符合体育学科“直观感知”的学习特点,电子工具虽便于修改和分享,但在手脑协调、即时记录等方面不及手绘。

Q2:如何利用思维导图手绘提升体育复习效率?

A2:可采取“三阶段复习法”:

- 基础阶段:以教材章节为单位绘制“全章思维导图”,用不同颜色区分“已掌握”“待巩固”“未掌握”知识点,重点标注高频考点(如中考体育项目评分标准)。

- 强化阶段:针对薄弱模块绘制“专题思维导图”,如“运动损伤处理”分支细化至“急性损伤处理流程”(RICE原则:Rest、Ice、Compression、Elevation),并配处理步骤简图。

- 冲刺阶段:绘制“跨章节关联导图”,将不同模块知识点串联(如将“有氧运动”与“心率监测”“运动处方”关联),形成知识网络,避免碎片化记忆,每次复习后用红笔补充新案例或错题,形成“动态成长型导图”,提升复习针对性。