颠覆你的思维,往往不是来自惊天动地的理论,而是源于那些被我们习以为常的“常识”被瞬间瓦解的瞬间,我们总以为思维是认知的工具,是探索世界的向导,却很少意识到,它更像一副有色眼镜,过滤着我们接收的信息,构建着自以为客观的“现实”,我们从小被教育“努力就会成功”,但现实是,无数人的努力石沉大海,而少数人的成功往往伴随着时机、资源甚至运气的叠加,这种“努力万能论”的思维陷阱,让我们忽略了系统的复杂性和偶然性的力量,陷入自我责备或盲目崇拜的怪圈。

另一个颠覆性的认知是关于“时间”的错觉,我们总认为时间是线性流逝的,过去已定,未来未卜,现在是我们能掌控的唯一维度,但物理学中的“块宇宙”理论告诉我们,过去、现在和未来可能同时存在,就像一本已经写好的书,我们只是按顺序翻阅其中的页面,这种视角下,“后悔”失去了意义——因为那本“书”里根本没有“如果当初”的选项;而“焦虑”也变得多余——因为未来早已是“的一部分,你此刻的体验就是它全部的样子,这不是让我们消极躺平,而是提醒我们:既然每一刻都承载着全部的时间重量,不如更专注地活在当下,让每一个“都成为值得珍藏的“永恒”。

更颠覆的可能是对“自我”的认知,我们习惯于认为“我”是一个稳定、统一的实体,有固定的性格、价值观和人生目标,但心理学研究表明,“自我”更像是一个不断变化的叙事,大脑通过回忆和重构,将零散的经历编织成一个连贯的故事,让我们误以为有一个“真实的自己”存在,你今天可能觉得自己“内向”,明天却因某个契机变得“外向”,这并非“伪装”,而是“自我”在不同情境下的动态呈现,如果打破“固定自我”的思维,我们就能更坦然地接纳自己的变化,不再被“我应该成为什么样的人”所束缚,而是享受“我正在成为什么”的过程。

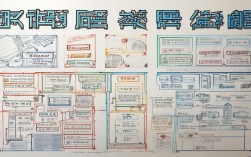

为了更直观地展示传统思维与颠覆性思维的差异,可以参考以下对比:

| 传统思维模式 | 颠覆性思维视角 |

|---|---|

| 努力=成功,失败=不够努力 | 努力是必要条件而非充分条件,系统与偶然性影响结果 |

| 时间线性流逝,过去未来对立 | 时间可能同时存在,过去未来与“同等真实 |

| 自我是稳定统一的实体 | 自我是动态叙事,随经历和环境不断重构 |

| 知识越多越智慧 | 知识可能成为枷锁,质疑与整合比积累更重要 |

| 问题需要被解决 | 问题可能是系统的必然产物,转化视角比解决更重要 |

这种思维的颠覆,不是让我们否定一切,而是学会“悬置”固有认知,像初学者一样重新审视世界,当我们不再用“非黑即白”判断事物,不再用“因果必然”解释现象,不再用“固定标签”定义自己和他人时,思维的边界才会被真正拓宽,你会发现,曾经让你焦虑的“失败”,可能是系统反馈的“信号”;曾经让你迷茫的“选择”,或许本就没有“最优解”,只有“不同体验”,这种思维的转变,不会立刻改变你的处境,但会彻底改变你面对处境的方式——从被动接受到主动创造,从恐惧未知到拥抱不确定。

相关问答FAQs:

Q1:如何培养颠覆性思维?是否需要学习高深的知识?

A1:培养颠覆性思维不需要高深的知识,更需要“元认知”能力——即对自身思维过程的觉察,可以从日常小事练习:比如质疑一个你长期坚持的观点,尝试用相反的逻辑推导;或者主动接触不同领域的知识,打破“信息茧房”,关键保持“好奇心”和“谦卑感”,承认自己的认知可能存在盲区,才能为新的思维腾出空间。

Q2:颠覆性思维会不会让人变得“怀疑一切”,失去行动力?

A2:恰恰相反,颠覆性思维不是“否定一切”,而是“多角度看一切”,它让人意识到,没有绝对正确的答案,但有多种可能的路径,这种认知反而会减少“必须做对”的焦虑,让人更愿意尝试和试错,创业时与其纠结“这个方案一定成功”,不如思考“不同方案可能遇到什么问题,如何应对”,行动力反而会因为更全面的准备而增强。