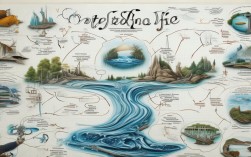

《鱼我所欲也》是孟子《告子上》中的经典篇章,以其深刻的伦理思辨和生动的论证逻辑成为中国传统哲学的重要文本,通过构建思维导图的方式,可以系统梳理文章的核心观点、论证结构及思想内涵,从而更清晰地把握孟子“义高于生”的价值取向。

从思维导图的中心主题“鱼我所欲也”出发,第一层级可划分为“核心论点”“论证方法”“思想内涵”“现实意义”四个主干,核心论点作为文章的灵魂,包含“义重于生”“舍生取义”两个核心分支,孟子开篇以“鱼”与“熊掌”设喻,提出“二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也”,进而引出“生亦我所欲,义亦我所欲;二者不可得兼,舍生而取义者也”的中心论点,这一论点并非否定生命价值,而是在生命与道义冲突时强调道义的至上性,体现了儒家“杀身成仁”“舍生取义”的道德追求。

论证方法作为文章的逻辑支撑,可分为“比喻论证”“对比论证”“举例论证”三个子分支,比喻论证中,“鱼”与“熊掌”的类比贯穿全文,将抽象的“生”与“义”具象化为可感知的选择对象,降低了理解难度,对比论证则通过“生”与“义”的对比、“本心”与“外物”的对比,强化了道义的优先性。“如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?”通过假设推理论证,批判了见利忘义的行为,举例论证中,孟子列举“一箪食,一豆羹”的日常场景,说明“呼尔而与之,由人不屑也;蹴尔而与之,乞人不屑也”,强调即使是贫困之人也有维护尊严的本心,进一步印证了“义”的内在性。

思想内涵的挖掘需从“人性论”“价值观”“修养观”三个维度展开,孟子认为“人性本善”,人的“本心”天生具有辨别是非善恶的能力,即“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之”,这种“本心”是“义”的源泉,也是人在面临生死抉择时坚守道义的内在依据,在价值观层面,文章确立了“义高于利”的价值排序,反对“为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我而为之”的功利主义,修养观上,孟子强调“反求诸己”,认为人应通过“寡欲”“养心”等功夫,守护本心,不为外物所役,最终达到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的理想人格。

现实意义部分,文章对当代社会仍具有深刻的启示,在个人层面,它提醒人们在物质诱惑面前坚守道德底线,树立正确的义利观;在社会层面,它为构建诚信友善的道德体系提供了文化滋养;在国家层面,“舍生取义”的精神激励着中华儿女为民族复兴贡献力量,抗疫期间无数医护人员逆行出征,正是“义高于生”精神的当代诠释。

为了更直观地展示文章的逻辑结构,可制作以下表格:

| 思维导图主干 | |

|---|---|

| 核心论点 | 义重于生:生命与道义冲突时,道义优先;2. 舍生取义:为道义可牺牲生命 |

| 论证方法 | 比喻论证:鱼与熊掌的类比;2. 对比论证:生与义、本心与外物的对比;3. 举例论证:箪食豆羹的日常场景 |

| 思想内涵 | 人性论:人性本善,本心是义的源泉;2. 价值观:义高于利;3. 修养观:反求诸己,守护本心 |

| 现实意义 | 个人层面:坚守道德底线;2. 社会层面:构建道德体系;3. 国家层面:激励民族复兴 |

相关问答FAQs:

Q1:孟子在《鱼我所欲也》中提出的“舍生取义”是否意味着否定生命的价值?

A1:并非否定生命价值,孟子强调“生亦我所欲”,肯定生命的可贵,但认为生命有比其更高的价值,即“义”,当生命与道义发生不可调和的冲突时,应坚守道义,这种观点并非鼓励轻生,而是在特定情境下(如民族大义、道德坚守)对生命价值的升华,体现了儒家“杀身成仁”的崇高追求。

Q2:如何理解“本心”在孟子思想中的作用?它与“义”的关系是什么?

A2:“本心”是孟子人性论的核心概念,指人与生俱来的善端,包括恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,它是“义”的内在依据,人之所以能辨别“义”与“不义”,正是因为有“本心”的指引。“义”并非外在强加的规范,而是“本心”的自觉呈现,守护“本心”就是践行“义”,如孟子所言“学问之道无他,求其放心而已矣”,即通过修养将丧失的本心找回来,从而在抉择时做出正确的价值判断。