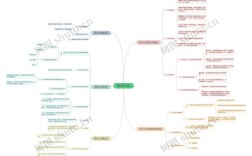

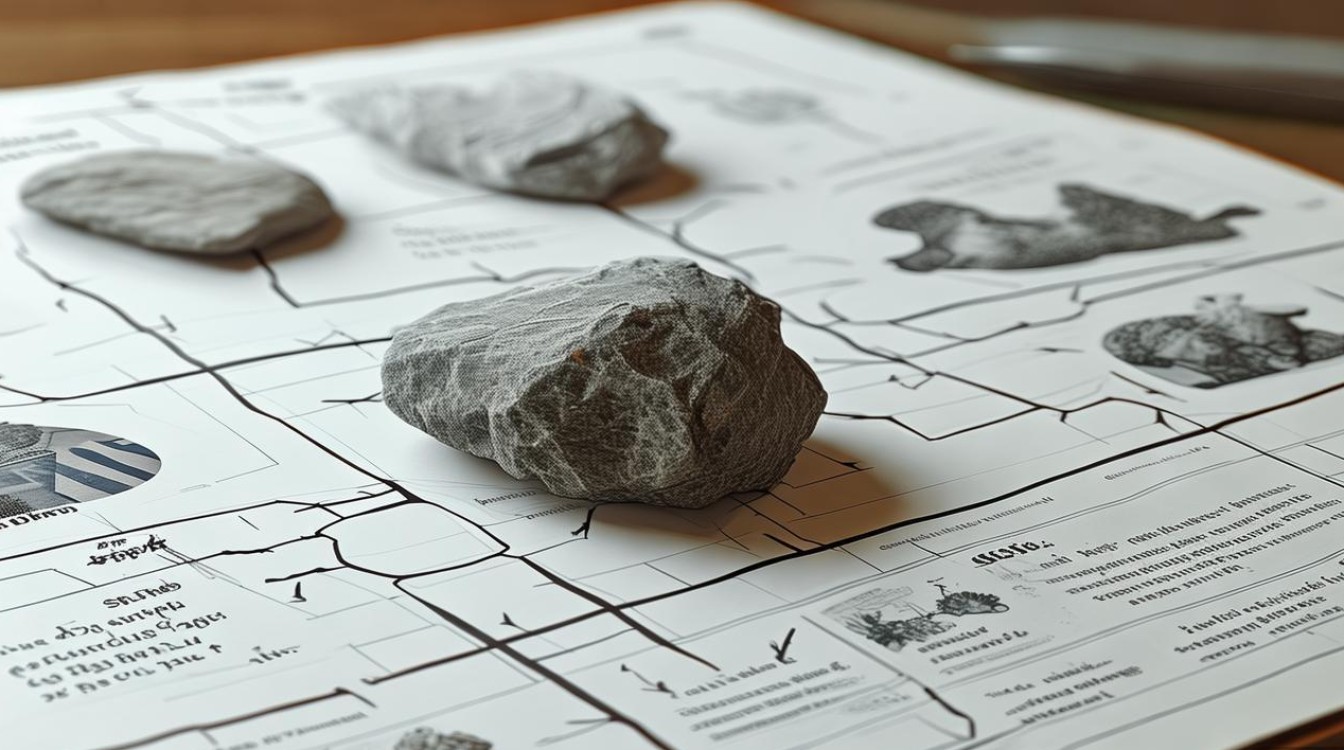

《丑石》一文通过一块被世俗眼光视为“丑陋”的石头,展现了事物内在价值与外在评价之间的深刻矛盾,以及被误解者坚韧的生命姿态,从思维导图的角度分析,可围绕“表层意象—深层隐喻—主题内核—艺术手法”四个维度展开,每个维度下又包含若干分支,共同构建起文本的立体解读框架。

在表层意象层面,核心是“丑石”的物质属性与遭遇,文中丑石具有“黑黝黝”“牛似的模样”“不像汉白玉那样的细腻,也不像大青石那样的光滑”等视觉特征,被村民认为“碍地面”“丑得不堪”,甚至成为孩子们扔石子的靶子,这种“丑”是外在形态与世俗标准的冲突,其分支包括:村民的实用主义评价(不能垒山墙、铺台阶、凿石磨)、孩子的直观厌恶、以及唯一发现其价值的“天文学家”眼中的“宝贝”——“它是以丑为美的”,这种对比揭示了表象与本质的断裂,为后续主题升华埋下伏笔。

深层隐喻维度中,丑石成为多重象征的载体,其一,象征被埋没的人才或真理,正如文中“它不是做墙的,不是铺路的,不能雕刻,不能捶布”,这种“无用”实则对应世俗对真正价值的无知,与“千里马常有而伯乐不常有”异曲同工,其二,象征孤独的坚守者,丑石“默然耸立”千年,忍受误解与嘲讽,却始终保持着自身的“完整”,这种沉默是对世俗评价的无声反抗,暗合“举世皆浊我独清”的精神姿态,其三,象征时间与历史的沉淀,天文学家指出它“是几万年前落下来的陨石”,其“丑”实则是宇宙洪荒的印记,赋予其超越世俗时空的厚重感。

主题内核维度聚焦于文本的核心思想,可拆解为三个分支:一是对“价值标准”的反思,村民以实用主义衡量丑石,却忽略了其科学价值与文化意义,批判了单一、功利化的评价体系;二是对“美丑辩证法”的阐释,丑石的“丑”与“美”并非绝对,而是在不同认知维度下的转换,揭示了美的相对性与复杂性;三是对“坚守与等待”的礼赞,丑石在漫长岁月中忍受孤独,最终被识得其真价值,暗示真正的价值需要时间与慧眼去发现,坚守本身就是一种力量。

艺术手法维度则分析文本的表达技巧,主要包括:对比手法的运用,如村民与天文学家对丑石的评价对比、丑石前后遭遇的对比,强化了主题;象征手法的贯穿,将抽象哲理具象化为“丑石”意象;细节描写,如“锈上了绿苔、黑斑”的刻画,赋予石头沧桑感,增强感染力;叙事视角的选择,通过村民的集体视角与天文学家的个体视角切换,多角度展现认知差异。

以下为丑石价值认知对比的简表:

| 评价主体 | 评价标准 | 对丑石的态度 | 潜在认知局限 |

|---|---|---|---|

| 村民 | 实用主义 | 厌恶、排斥 | 功利化、短视 |

| 孩子 | 直观感受 | 戏弄、丢弃 | 表层化、浅薄 |

| 天文学家 | 科学价值 | 珍视、惊叹 | 深刻性、长远性 |

综合来看,《丑石》通过一块石头的命运,构建了一个关于价值认知与精神坚守的寓言,它提醒读者,真正的价值往往隐藏在表象之下,世俗的“丑”可能掩盖着本质的“美”,而保持独立品格、坚守自我价值,终将迎来被理解的时刻。

FAQs

问:文中村民对丑石的态度反映了怎样的社会心理?

答:村民对丑石的态度反映了实用主义至上的社会心理,他们以“是否有用”作为唯一标准,忽略了丑石的内在价值,这种思维模式具有普遍性——在现实生活中,人们往往倾向于用功利、短视的眼光衡量事物,导致对精神价值、文化内涵等“非实用”特质的忽视,村民的态度也暗示了群体认知的盲从性,个体在集体中容易失去独立判断,强化了对“异类”的排斥。

问:丑石的“沉默”在文中具有怎样的象征意义?

答:丑石的“沉默”象征着坚守者的精神姿态,它面对村民的嘲讽、孩子的攻击,始终“默然耸立”,不辩解、不迎合,这种沉默不是懦弱,而是对自我价值的坚定认同,它拒绝为了迎合世俗标准而改变自身,体现了“不为五斗米折腰”的孤高品格,沉默也暗示了真正价值往往需要时间来验证,在未被理解之前,坚守本身就是一种强大的力量。