天文台和大学哪个更难考研,这个问题并没有绝对的答案,因为两者的考研难度差异主要体现在研究方向、竞争环境、考核重点等方面,需要结合具体专业、个人基础和目标院校的综合实力来分析,天文台通常隶属于中国科学院或其他科研机构,而大学则包含综合性大学、理工科院校等多种类型,两者在培养模式、资源分配和选拔机制上存在显著差异,因此考研难度需要从多个维度进行拆解比较。

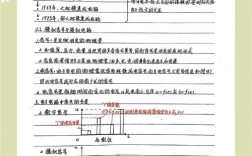

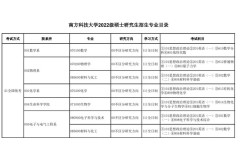

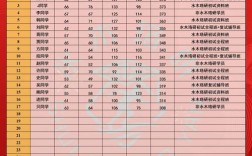

从竞争激烈程度来看,大学的考研竞争通常更为“内卷”,以国内顶尖高校(如清华、北大、复旦等)的热门专业为例,这些院校往往拥有庞大的招生名额,但报考人数也极为庞大,尤其是计算机、金融、临床医学等热门专业,报录比可能达到几十比一甚至上百比一,相比之下,中国科学院下属的天文台(如国家天文台、紫金山天文台等)招生规模通常较小,每个专业每年可能只招收几名甚至一名研究生,且报考人数相对较少,竞争压力看似较小,但需要注意的是,天文台的“小而精”模式也意味着对考生专业能力的要求极高,尤其是天体物理、天文学等核心专业,往往需要考生具备扎实的数学、物理基础和一定的科研经历,这种“隐性门槛”可能会让跨专业或基础薄弱的考生望而却步,从而形成“低报录比、高要求”的特点。 和形式上,大学考研更注重“广度”和“系统性”,大学的初试通常包括政治、英语、数学和专业课,其中数学(尤其是数学一)是很多理工科专业的“拦路虎”,需要考生掌握高等数学、线性代数、概率论等大量内容,且题目综合性强、计算量大,专业课则往往涵盖多个细分领域,例如物理专业的“四大力学”,考生需要系统学习理论力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理,并具备灵活运用的能力,复试阶段,大学更侧重考察学生的综合素质,包括本科成绩、英语口语、实验能力以及科研潜力,部分名校还会设置“压力面试”环节,对学生的临场反应能力要求较高,而天文台的考研则更侧重“深度”和“专业性”,初试专业课通常为天体物理或普通物理,虽然数学要求可能略低于顶尖大学理工科专业,但对物理基础的理解深度要求更高,例如广义相对论、恒星结构、星系动力学等内容需要考生深入掌握,复试阶段,天文台往往更注重科研潜力,可能会要求考生提交本科期间的科研报告或论文,并针对具体研究方向进行提问,例如对“引力波探测”“系外行星搜寻”等前沿领域的了解程度,这种“科研导向”的考核方式对缺乏实践经验的考生来说难度较大。

从资源和学习环境来看,大学和天文台各有优势,大学拥有更完善的学科体系和更丰富的教育资源,例如图书馆、实验室、国际交流项目等,学生可以接触到更广泛的学科知识,参与跨领域的研究项目,大学的校友网络和就业渠道更为多元化,毕业生不仅可以进入科研领域,还可以选择企业、金融、教育等多个行业,而天文台则专注于天文学等特定领域,拥有更前沿的观测设备和更浓厚的科研氛围,例如国家天文台拥有郭守敬望远镜(LAMOST)、FAST射电望远镜等世界级设备,学生有机会直接参与大型观测项目或数据分析工作,科研资源集中且实用性强,对于立志从事天文学基础研究的学生来说,天文台的平台优势可能更具吸引力,但这种“专精”也意味着职业路径相对狭窄,若未来想转向其他领域可能需要付出额外努力。

从个人适配性角度分析,考研难度还与考生的知识结构和兴趣方向密切相关,如果考生数学基础薄弱,但对物理和天文有浓厚兴趣,且具备一定的编程或数据处理能力(例如使用Python、IDL等工具),那么报考天文台可能比报考顶尖大学的热门理工科专业更具优势,反之,如果考生擅长系统性学习,知识面广,且希望保留更多职业选择,那么大学的综合性专业可能更适合,不同院校和天文台的“地域差异”也会影响难度,例如北京、上海等一线城市的高校和天文台,由于地理位置优越、资源丰富,往往吸引更多优质考生报考,竞争压力可能高于中西部地区的同类机构。

为了更直观地对比两者的差异,以下从几个关键维度进行总结:

| 对比维度 | 大学考研(以顶尖理工科为例) | 天文台考研(以中科院系统为例) |

|---|---|---|

| 竞争规模 | 报考人数多,热门专业报录比极高(几十比一以上) | 招生规模小,报考人数较少,但专业门槛高 |

| 考核重点 | 初试注重数学、专业课的系统性掌握;复试综合能力 | 初试强调物理基础与专业知识深度;复试科研潜力 |

| 资源优势 | 学科齐全,资源丰富,就业渠道多元 | 专业设备先进,科研氛围浓厚,实践机会集中 |

| 职业方向 | 科研、企业、金融、教育等多个领域 | 主要集中于天文、航天、科研院所等特定领域 |

| 适合人群 | 知识面广,擅长系统学习,希望保留多元选择 | 专业兴趣明确,科研能力强,专注基础研究领域 |

综合来看,大学考研的“难”主要体现在竞争的激烈程度和考核的广度上,而天文台考研的“难”则体现在对专业深度的要求和科研潜力的考察上,对于考生而言,选择时需要明确自身优势、职业规划和兴趣方向:如果追求“上岸”概率且基础全面,大学的热门专业可能通过努力达到目标;如果立志深耕天文学领域且具备扎实的科研潜力,天文台则是更优质的选择,但需要提前积累相关经验,弥补资源差距。

相关问答FAQs

Q1:跨专业考生报考天文台和大学,哪个更容易?

A:跨专业考生报考通常面临更大的挑战,但两者难度侧重不同,大学对跨专业考生相对更“包容”,尤其是部分理工科专业(如数学、物理等基础学科)允许跨考,且复试时更看重学习能力,考生可通过辅修、自学等方式弥补专业差距,而天文台对跨专业考生的限制较大,尤其是核心专业(如天体物理)通常要求本科为物理、天文等相关背景,因为其专业课和科研实践对基础知识的深度要求极高,跨专业考生若无相关经历,复试环节可能处于劣势,跨专业考生若目标为天文台,建议提前选修核心课程(如量子力学、广义相对论等),并参与相关科研项目以提升竞争力。

Q2:选择大学还是天文台,对未来就业影响有多大?

A:就业影响主要体现在职业方向的选择范围上,大学毕业生由于学科背景多元,就业领域更广,除了进入科研院所,还可进入互联网、金融、制造业等企业,从事数据分析、算法开发、技术管理等工作,而天文台毕业生则主要面向天文、航天、国防等科研领域,职业路径相对集中,若未来想转向企业或应用型岗位,可能需要额外学习技能(如编程、工程等),天文台的科研经历在特定领域(如空间探测、高能物理等)含金量较高,若目标为从事基础研究,天文台的学历和科研背景更具优势,考生应根据自身职业规划选择:若追求就业灵活性,大学更合适;若专注科研事业,天文台更值得投入。