15年公卫职业医师考试报名条件主要依据原国家卫生计生委发布的《医师资格考试报名资格规定(2014版)》及当年考试公告执行,具体条件涵盖学历、专业、工作经历、实践技能考核结果等多个方面,以下是详细说明:

基本报名条件

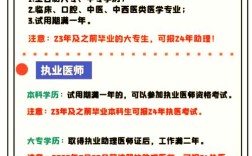

- 学历要求:需取得国家承认的医学专业学历,包括全日制本科、专科及研究生学历,公共卫生与预防医学类专业(如预防医学、妇幼保健医学、卫生检验与检疫等)是报考的核心专业类别,非此类专业需满足额外要求(如加试或限定工作年限)。

- 专业与学位:本科学历需为五年及以上学制,专科学历需为三年及以上学制,且所学专业需符合《医师资格考试报名资格规定》中的“预防医学类别”专业目录。

- 实践要求:在医疗、预防、保健机构中从事公共卫生专业工作一定年限,具体年限根据学历层次确定(本科毕业后需1年,专科毕业后需2年,研究生毕业无工作年限要求,但需完成规定实习)。

具体学历与工作年限对应表

| 学历层次 | 专业要求 | 最短工作年限 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 全日制本科及以上 | 公共卫生与预防医学类专业 | 1年 | 需提供执业机构出具的实习证明 |

| 专科 | 公共卫生与预防医学类专业 | 2年 | 仅限2010年以前入学的毕业生 |

| 研究生 | 公共卫生与预防医学类专业 | 无 | 需完成规定课程和临床实践 |

| 非预防医学类专业 | 需加试公共卫生基础课程 | 额外1年 | 具体加试科目以当年通知为准 |

其他必备条件

- 实践技能考核通过:需在同一年度内通过医师资格考试实践技能考试,方可参加医学综合笔试。

- 健康要求:符合医师资格考试体检标准,无精神、传染性疾病等妨碍执业的情形。

- 无违规记录:在 previous 医师资格考试中无违纪作弊行为,未被吊销医师执业证书。

特殊人群报名条件

- 应届毕业生:可凭学校出具的毕业证明提前报名,但需在资格审核前取得学历证书。

- 传统医学师承人员:需按照《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》完成师承学习并出师考核合格,工作年限要求更长(师承满5年)。

- 军队人员:需持军队相关单位出具的推荐材料,在军队或地方医疗机构从事公共卫生工作满规定年限。

报名材料清单

- 《医师资格考试报名暨医师执业注册申请表》;

- 身份原件及复印件;

- 学历证书原件及复印件(学信网学历认证报告);

- 实践技能考试合格证明;

- 执业机构出具的《医师试用期考核合格证明》或《工作年限证明》;

- 小二寸白底正面免冠照片2张及电子版。

注意事项

- 专业不符处理:非预防医学类专业考生需提交由省级卫生行政部门组织的公共卫生基础课程加试合格证明,加试科目通常包括《流行病学》《卫生统计学》等。

- 工作年限计算:截止日期为当年医师资格考试报名截止日,需提供连续的社保缴纳记录或单位工作证明。

- 学历认证:境外学历需经教育部留学服务中心认证,台湾、香港、澳门地区学历需提供相关公证材料。

相关问答FAQs

问题1:非预防医学类专业毕业生能否报考公卫职业医师考试?

解答:可以,但需满足额外条件,临床医学、基础医学等相关专业毕业生需在公共卫生机构工作满2年,并通过省级卫生行政部门组织的公共卫生基础课程加试(通常为2-3门科目),具体加试要求以当地考点通知为准。

问题2:2015年公卫职业医师考试报名对工作证明有哪些具体要求?

解答:工作证明需由考生所在的公共卫生医疗机构(如疾控中心、卫生监督所、妇幼保健院等)出具,需注明考生姓名、身份证号、专业工作起止时间、执业范围及考核结果,并加盖单位公章及人事部门章,若为试用期人员,需同时提供《医师试用期考核合格证明》,工作年限需与学历要求严格对应,且不得间断。