东莞公务员报名条件是考生参与公务员考试选拔的首要门槛,其设置旨在选拔符合岗位要求、具备综合素养的优秀人才,具体条件涵盖基本要求、学历学位、专业、年龄、身体及心理素质等多方面内容,不同岗位可能根据工作性质有所调整,考生需结合招考公告及岗位表详细确认,以下从通用条件和特殊要求两个维度进行说明。

通用报名条件

通用条件是所有报考者均需满足的基本前提,主要包括政治素养、法律资格、道德品质及能力要求等,具体依据《公务员法》和广东省公务员招录相关政策制定。

-

政治要求:须具有中华人民共和国国籍,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度,具备良好的政治素质和道德品行,遵纪守法,具有为人民服务的意愿,服从组织分配。

-

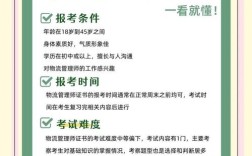

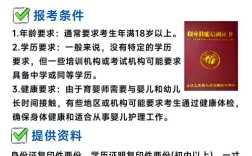

年龄限制:一般要求18周岁以上、35周岁以下(即报名截止日期前未满35周岁),对于应届硕士、博士研究生(非在职),年龄可放宽至40周岁以下;部分特殊岗位(如警察类、法检书记员等)可能要求更严格的年龄范围,例如警察岗位通常为18-30周岁(应届毕业生可放宽至35周岁),具体以岗位表为准。

-

学历与学位:通常要求具有大专及以上学历,且取得相应学位(部分岗位仅要求学历,不要求学位),学历需为国家承认的国民教育序列学历(含自学考试、成人教育、网络教育等),留学回国人员需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证,应届毕业生须在录用前取得毕业证和学位证,否则取消录用资格。

-

专业条件:报考者的专业需与岗位要求的专业一致,或符合专业目录中的“包含关系”,岗位要求“计算机类”,则计算机科学与技术、软件工程、网络工程等专业均可报考;部分岗位明确要求“具体专业”(如“法学”),则仅限该专业报考,专业参考目录为《广东省2024年考试录用公务员专业参考目录》,未包含在目录中的专业,由招录单位根据岗位需求认定。

-

身体与心理素质:具备正常履行职责的身体条件和心理素质,符合《公务员录用体检通用标准(试行)》及特殊岗位体检标准(如警察岗位需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》),部分岗位对身高、视力、有无纹身等有具体要求,例如法检书记员岗位可能要求“无色盲、色弱”,警察岗位可能要求“男性身高170cm以上,女性身高160cm以上”等。

-

其他要求:具有符合职位要求的工作能力,具备拟任职位所要求的其他资格条件(如基层工作经历、职业资格证书等)。“基层工作经历”是指在县(市、区、旗)、乡镇(街道)党政机关,村(社区)党组织或村(居)委会,以及各类企业、事业单位工作过(不含市级及以上参照公务员法管理的事业单位)的经历,应届毕业生在校期间的实习、兼职等经历不视为基层工作经历。

特殊岗位要求

除通用条件外,部分岗位因工作性质特殊,会设置额外限制条件,考生需重点关注岗位表中的“备注”栏信息。

-

基层工作经历要求:乡镇机关职位”明确要求“具有2年以上基层工作经历”,此类岗位仅限符合条件的社会人员报考,应届毕业生不得报考。

-

资格证书要求:如“法律类岗位”可能要求通过国家统一法律职业资格考试(A证);“财经类岗位”可能要求取得会计初级及以上职称;“外语类岗位”可能要求专业八级或雅思/托福成绩等。

-

户籍限制:少数岗位(如部分乡镇基层岗位)可能限制东莞户籍或生源,但近年来为吸引人才,多数岗位已取消户籍限制,具体以岗位表为准。

-

其他特殊条件:面向服务基层项目人员”(含“三支一扶”计划、大学生志愿服务西部计划、大学生志愿服务山区计划、“乡村振兴”计划等服务期满且考核合格的人员);“面向退役军人”岗位;要求“熟练掌握某地方言”或“具备特定技能(如驾驶、数据分析)”等。

不得报考的情形

以下人员不得报考公务员:

- 因犯罪受过刑事处罚、被开除中国共产党党籍、被开除公职的;

- 被依法列为失信联合惩戒对象的;

- 在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的;

- 现役军人、在读的非应届毕业生(应届毕业生除外);

- 有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。

相关问答FAQs

问题1:非全日制学历(如自考、成考)是否符合东莞公务员报名条件?

解答:符合,根据广东省公务员招录政策,国家承认的国民教育序列非全日制学历(自学考试、成人教育、网络教育、开放大学等)与全日制学历具有同等效力,只要在报名前取得毕业证(及学位证,若岗位要求),且专业符合岗位要求,即可报考,部分岗位可能明确要求“全日制学历”,此类岗位非全日制学历考生不可报考,需仔细阅读岗位表备注栏。

问题2:应届毕业生身份如何界定?以应届毕业生身份报考东莞公务员有何优势?

解答:应届毕业生身份界定包括两类:一是国家统一招生的普通高校2024年应届毕业生(含符合择业期政策的高校毕业生,即2022年、2023年普通高校毕业生未落实工作单位,其档案仍保留在原毕业学校或保留在各级毕业生就业主管部门、毕业生就业指导服务中心、人才交流服务机构和公共就业服务机构的);二是2024年应届毕业的留学回国人员(未落实工作单位,且无社保记录),以应届毕业生身份报考的优势在于:部分岗位仅限应届毕业生报考(如“应届毕业生岗位”);年龄限制相对宽松(硕士、博士可放宽至40周岁);部分基层项目岗位优先录用应届生,需注意,应届毕业生须在录用前取得毕业证、学位证及岗位要求的其他证书,否则取消录用资格。