需要强调的是,每年的报名条件可能会有微调,但核心框架基本保持稳定,2025年的条件可以作为参考,如果您是为未来做准备,请务必以当年国家医学考试网(www.nmec.org.cn)发布的官方通知为准。

以下是2025年临床助理医师报名条件的详细分解:

核心基本条件(所有考生必须满足)

-

国籍要求:

- 必须是中华人民共和国的公民。

-

职业道德:

- 拥有良好的政治素质和职业道德,遵守《中华人民共和国执业医师法》等法律法规。

-

身体健康:

- 身体状况能够胜任医师或助理医师的岗位工作要求。

学历与专业要求(这是最关键的部分)

报考临床助理医师,必须具备国家承认的医学专业学历,并且专业必须与报考类别相对应,对于2025年,主要分为以下几种情况:

专科学历(主要途径)

这是报考临床助理医师最主要的学历要求。

- 学历要求:临床医学、口腔医学、中医学、中西医结合、公共卫生、预防医学等专业的专科学历。

- 关键条件:必须在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年。

- “试用机构”:必须是经县级以上卫生行政部门批准成立的、有正式执业许可证的医疗机构。

- “试用期”:从你在这个机构开始工作并正式注册起,连续计算满12个月,这个试用期证明需要你所在的医疗机构出具,并由带教老师签字盖章。

中专学历(部分途径)

对于部分年龄较大或毕业于特定时期中专院校的考生,仍有资格报考。

- 学历要求:临床医学、口腔医学、中医学、中西医结合、公共卫生、预防医学等专业的中专学历。

- 关键条件:

- 必须是在2002年10月31日以前入学(含入学)的中专生。

- 同样,必须在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年。

- 注意:2002年11月1日以后入学的中专生,已经不再具备报考临床助理医师的资格。

成人教育学历(特殊规定)

- 学历要求:持有成人高等教育、自学考试、各类高等学校远程教育等形式获得的医学相关学历。

- 关键条件:

- 必须是国家承认的医学专业学历。

- 该学历的入学时间也有限制,对于专科学历,通常要求是2002年10月31日以前(含)入学;对于本科学历,要求是2002年10月31日以前(含)入学。

- 同样需要满足一年的试用期要求。

- 核心要点:成教学历的报考资格与入学时间紧密挂钩,这个规定是为了保证学历教育的规范性和严肃性。

试用期与工作要求

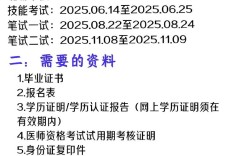

- 试用期证明:这是报名时必须提交的核心材料之一,需要由你所在的试用机构出具,证明你已在岗试用满一年,并有带教老师的签名和机构的公章。

- 机构类型:必须是“医疗、预防、保健机构”,例如医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、疾病预防控制中心等,药厂、医疗器械公司等非医疗机构通常不被认可。

不得报考的情形(禁止性条件)

有下列情形之一者,不得报考:

- 不具有完全民事行为能力的。

- 因受刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起至报名之日止不满2年的。

- 受行政处罚,自处罚决定之日起至报名之日止不满2年的。

- 在医师资格考试中有参与有组织作弊等严重违纪行为,并被禁考处理期限未满的。

- 医疗机构在职人员,但试用期考核不合格,或在医疗差错、事故中负有直接责任的。

- 提供虚假报名材料,已经参加考试的,考试成绩将被作废;已经通过考试的,将被注销《医师资格证书》。

总结与特别提醒

| 项目 | 2025年临床助理医师报名条件要点 |

|---|---|

| 学历要求 | 主要为大专;部分中专(2002年前入学)和特定成教(2002年前入学)也可报考。 |

| 专业要求 | 必须是临床医学类相关专业,如临床医学、口腔医学等。 |

| 核心门槛 | 在执业医师指导下,于正规医疗机构试用期满一年。 |

| 关键证明 | 《医师资格考试试用期考核合格证明》,由试用机构出具。 |

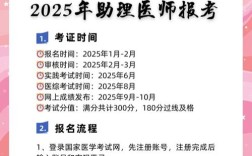

| 报名途径 | 登录国家医学考试网进行网上报名,然后到指定地点进行现场审核。 |

| 官方文件 | 一切以国家卫生和计划生育委员会(当时的主管部门)发布的《医师资格考试报名资格规定》为准。 |

最后再次强调:虽然以上是2025年的详细条件,但准备报考2025年或未来考试的考生,请务必在每年报名开始前(通常是1-3月份),密切关注国家医学考试网发布的最新官方通知,确认学历要求、工作年限、报名流程等是否有任何新的变化。