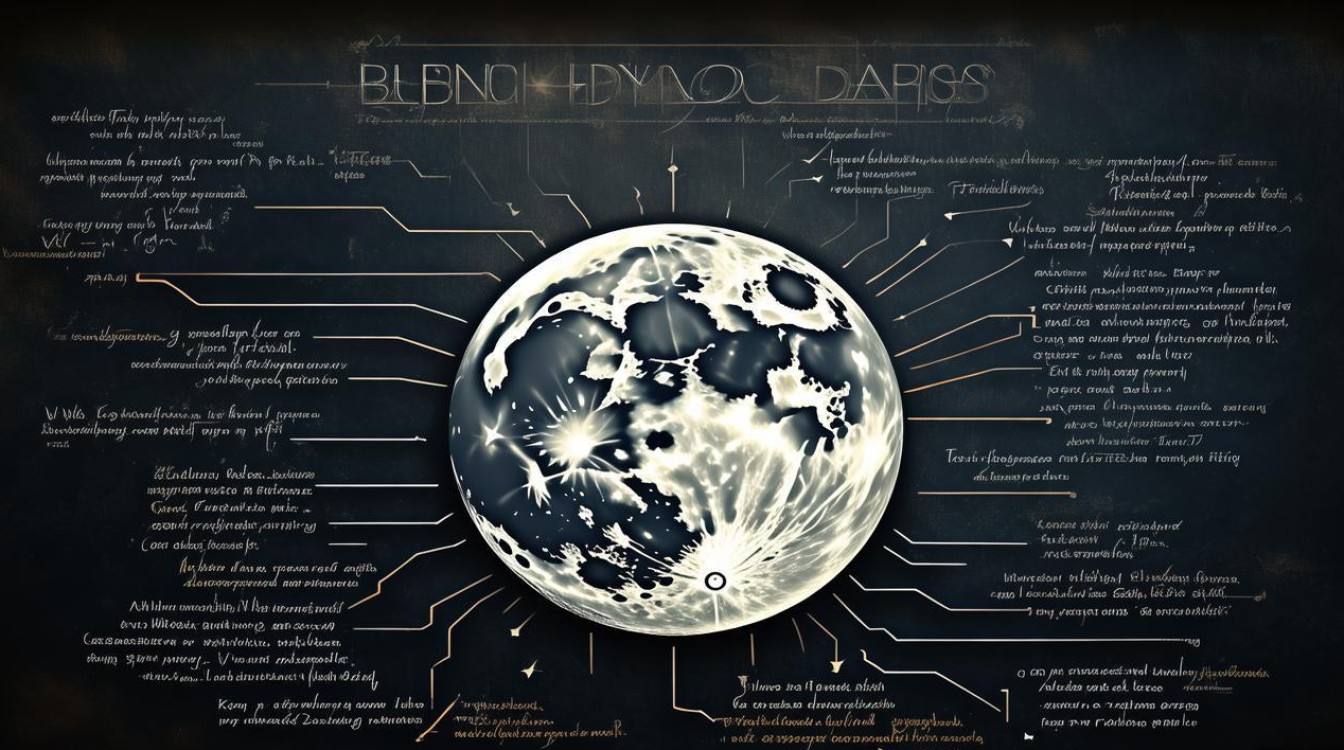

中心主题:月亮

一级分支 1:科学属性

-

1 物理特性

- 直径: 约 3476 公里,是地球直径的 1/4。

- 质量: 约为地球的 1/81。

- 密度: 3.34 g/cm³,远低于地球。

- 重力: 约为地球的 1/6,一个 60 公斤的人在月球上重约 10 公斤。

- 没有大气层: 几乎没有大气,导致:

- 声音无法传播: 万籁俱寂。

- 巨大温差: 白天可高达 127°C,夜晚低至 -173°C。

- 天空永远是黑色的: 即使在白天也能看到星星。

- 没有天气现象: 无风、无雨、无云。

-

2 运行特征

- 公转: 围绕地球公转,周期约 27.3 天(恒星月)。

- 自转: 自转周期与公转周期相同,都是 27.3 天,这种现象称为“潮汐锁定”。

- 潮汐锁定: 导致月球永远只有一面对着地球(我们称之为“月球正面”)。

- 轨道: 轨道是椭圆形的,导致我们看到的月球大小有微小变化(视直径变化)。

- 卫星地位: 是地球唯一的天然卫星。

-

3 地质构成

- 内部结构:

- 月核: 小而致密的金属核心,主要是铁。

- 月幔: 占据月球大部分体积,由岩石和矿物构成。

- 月壳: 最外层薄薄的固体岩石层。

- 表面特征:

- 月海: 我们肉眼看到的暗色区域,是古代火山喷发后冷却形成的广阔玄武岩平原,并非真正的“海”。

- 高地/月陆: 亮色的区域,是更古老、更厚的斜长岩高地。

- 环形山: 由陨石撞击形成的坑洞,月球表面布满了数以百万计的环形山,最著名的是第谷环形山和哥白尼环形山。

- 辐射纹: 从大型年轻环形山向外辐射的亮色条纹,是撞击时抛射出的物质。

- 内部结构:

一级分支 2:天文现象

-

1 月相变化

- 成因: 月球围绕地球公转时,太阳、地球、月球三者的相对位置不断变化,导致地球上看到的月球被照亮的部分也发生变化。

- 主要周期: 约 29.5 天(朔望月)。

- 主要月相:

- 新月: 月球位于地球和太阳之间,完全黑暗。

- 蛾眉月/新月牙: 黄昏时出现在西方天空。

- 上弦月: 右半边被照亮,形状像字母“D”。

- 盈凸月: 大部分被照亮,即将满月。

- 满月: 地球位于太阳和月球之间,整个圆面被照亮。

- 亏凸月: 开始亏损,大部分仍被照亮。

- 下弦月: 左半边被照亮,形状像字母“C”。

- 残月/残月牙: 黎明时出现在东方天空。

-

2 相关现象

- 月食: 地球运行到太阳和月球之间,地球的影子投射到月球上。

- 月全食: 整个月球进入地球的本影,呈现暗红色(“血月”)。

- 月偏食: 月球部分进入地球的本影。

- 日食: 月球运行到太阳和地球之间,月球的影子投射到地球上。

- 超级月亮: 满月或新月时恰好位于近地点,此时月亮看起来比平时更大、更亮。

- 蓝月亮: 一个日历月内出现的第二次满月,或一个季节内的第三次满月,较为罕见。

- 月食: 地球运行到太阳和月球之间,地球的影子投射到月球上。

一级分支 3:文化与象征

-

1 神话与传说

- 中国神话:

- 嫦娥奔月: 嫦娥偷吃仙药飞升到月宫。

- 吴刚伐桂: 吴刚在月宫中不停地砍伐一棵永远砍不倒的桂树。

- 玉兔: 在月宫中捣制长生不老药的白兔。

- 希腊神话:

- 阿尔忒弥斯: 月亮女神、狩猎女神。

- 塞勒涅: 另一位月亮女神,是月驾车者。

- 其他文化:

- 日本的“辉夜姬”(竹取物语)。

- 埃及的“托特”(智慧与月亮之神)。

- 中国神话:

-

2 文学与艺术

- 诗歌:

- 李白:“举头望明月,低头思故乡。”(思乡)

- 张九龄:“海上生明月,天涯共此时。”(相思)

- 莎士比亚:“The moon speaks to the tides in the language of the ocean.”(浪漫与神秘)

- 音乐:

- 贝多芬:《月光奏鸣曲》。

- 德彪西:《月光》。

- 绘画: 许多印象派和后印象派画家都曾描绘过月光下的景象。

- 诗歌:

-

3 象征意义

- 阴性与女性: 在许多文化中代表女性、温柔、直觉和神秘。

- 周期与时间: 月相变化本身就是一个周期,象征循环、更新和节奏。

- 浪漫与梦想: 是情人约会、浪漫故事的背景。

- 思乡与孤独: 触发游子的思乡之情和孤独感。

- 疯狂与未知: 英文中的 "lunatic"(疯子)词根就来自拉丁语的 "luna"(月亮)。

一级分支 4:对地球的影响

-

1 潮汐现象

- 成因: 月球的引力吸引地球上的海水,形成潮汐,太阳也有引力,但月球因为离得近,其潮汐力是太阳的两倍多。

- 大潮: 当月球、地球、太阳排成一线时(新月或满月),潮汐最大。

- 小潮: 当月球与太阳成 90 度角时(上弦月或下弦月),潮汐最小。

-

2 稳定地轴

- 作用: 月球的引力帮助稳定地球的自转轴倾角(目前约为 23.5 度)。

- 意义: 如果没有月球,地球的自转轴可能会发生剧烈摆动,导致气候极端不稳定,可能不利于生命的长期演化。

一级分支 5:人类探索

-

1 早期观测

- 古代: 使用肉眼观察,记录月相,制作历法。

- 望远镜时代: 伽利略首次用望远镜观测月球,发现了环形山、月海和山脉,打破了“完美天体”的传统观念。

-

2 太空时代

- 探测器:

- 苏联: 月球 2 号(首次撞击月球),月球 9 号(首次软着陆)。

- 美国: 徘徊者号、勘测者号、月球轨道器号。

- 现代: 中国的嫦娥工程(嫦娥四号首次实现月背软着陆)、印度的月船系列、日本的月亮女神等。

- 载人登月:

- 阿波罗计划: 美国国家航空航天局(NASA)的巨大工程。

- 阿波罗 11 号: 1969 年,尼尔·阿姆斯特朗成为第一个踏上月球的人类。

- 后续任务: 阿波罗计划共进行了 6 次载人登月(阿波罗 11, 12, 14, 15, 16, 17),共带回了 382 公斤的月球样本。

- 探测器:

-

3 未来展望

- 重返月球: 美国“阿尔忒弥斯计划”(Artemis Program),目标是在 2025 年代建立可持续的月球基地,为登陆火星做准备。

- 月球基地: 计划建立永久性科研基地,利用月球资源(如水冰)。

- 资源开采: 探索开采月球上的氦-3(一种潜在的核聚变燃料)和其他矿产资源的可能性。