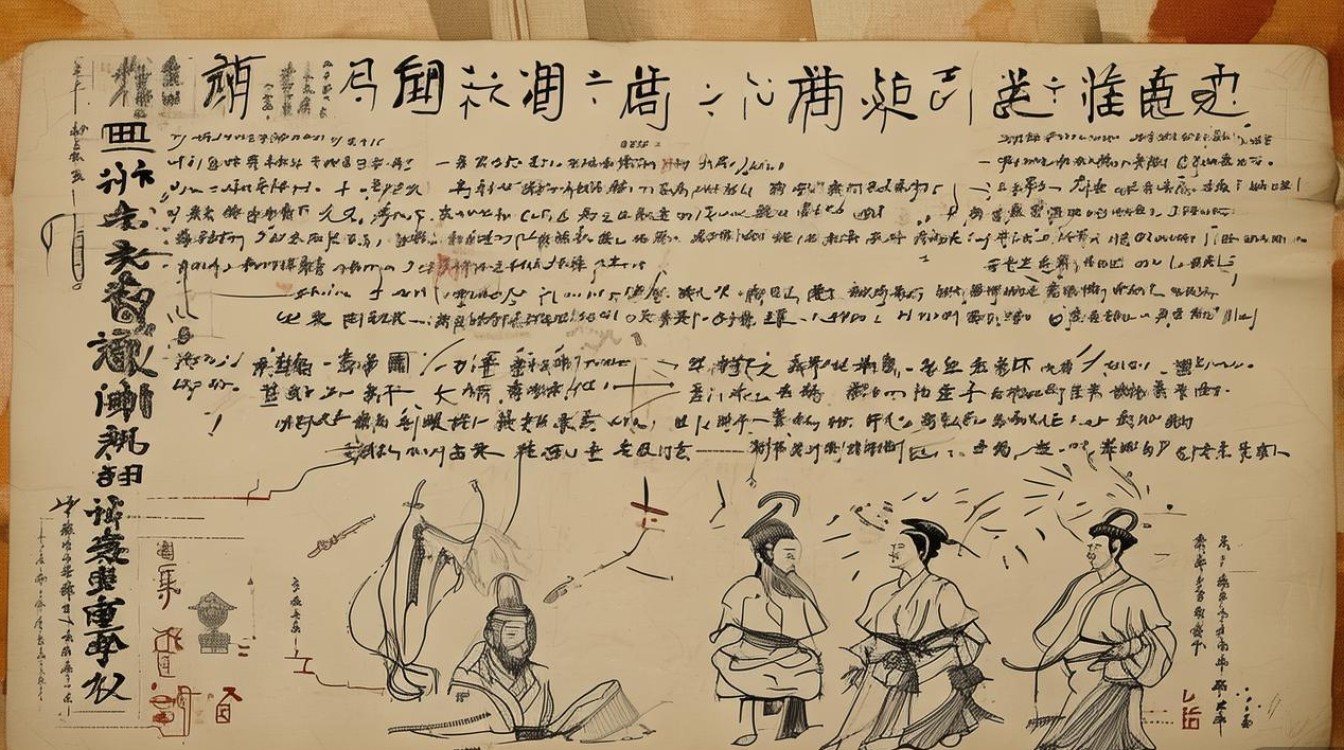

《扁鹊见蔡桓公》思维导图

中心主题: 《扁鹊见蔡桓公》——讳疾忌医的悲剧

故事梗概

- 核心事件: 名医扁鹊多次劝告蔡桓公治病,蔡桓公自以为是,拒绝治疗,最终病入膏肓,无药可救。

- 叙事结构: 按照“病在腠理 → 病在肌肤 → 病在肠胃 → 病在骨髓”的顺序层层递进,时间跨度为“十日”。

主要人物分析

| 人物 | 性格特点 | 行为表现 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 蔡桓公 | 自以为是,刚愎自用 讳疾忌医,固执己见 愚昧无知,缺乏远见 |

对扁鹊的忠告不以为然,认为“医之好治不病以为功”。 扁鹊第一次离开后,心中“不悦”,表现出对批评的反感。 在病情加重时,依然派人去追问扁鹊,并大怒,拒绝承认病情。 最终病入骨髓,才感到身体疼痛,为时已晚。 |

统治者/决策者 象征那些不愿面对问题、拒绝听取批评意见,最终导致严重后果的人或组织。 |

| 扁鹊 | 医术高明,洞察敏锐 医德高尚,责任心强 足智多谋,善于劝谏 |

能准确判断病情的发展阶段(腠理、肌肤、肠胃、骨髓)。 不因君王的身份和反感而放弃劝告,尽职尽责。 见蔡桓公病入骨髓,无法医治,便逃往秦国,体现了他实事求是的科学态度和自我保护意识。 |

智者/忠臣/医生 象征那些能够预见问题、敢于直言进谏、拥有专业能力并试图挽救危局的人。 |

故事脉络与病情发展

| 次数 | 时间 | 病情阶段 | 扁鹊的劝告 | 蔡桓公的反应 | 病理分析 |

|---|---|---|---|---|---|

| 第一次 | 立有间 | 病在腠理 (皮肤纹理) |

“君之疾在腠理,不治将恐深。” (您的病在皮肤纹理里,不医治恐怕会加重。) |

“寡人无疾。” (我没病。) → 扁鹊出,桓公不悦。 |

病情尚浅,易于医治,但被忽视。 |

| 第二次 | 十日后 | 病在肌肤 (肌肉纹理) |

“君之疾在肌肤,不治将益深。” (您的病在肌肉里,不医治会进一步加重。) |

不应。 → 桓公又不悦。 |

病情加深,需要针灸治疗,但仍被拒绝。 |

| 第三次 | 十日后 | 病在肠胃 (肠胃之间) |

“君之疾在肠胃,不治将益深。” (您的病在肠胃里,不医治会更加严重。) |

又不应。 → 桓公又不悦。 |

病情恶化,需要汤药治疗,机会正在流失。 |

| 第四次 | 五日后 | 病在骨髓 (骨髓深处) |

望桓公而还走。 (远远看见桓公就转身跑掉了。) |

使人问之。 (派人去问他为什么跑。) → 桓公故使人问之。 |

病入膏肓,药石无效,无法医治。 |

| 结局 | 五日后 | 体痛 (遍身疼痛) |

- | 遂死。 (于是蔡桓公就病死了。) |

生命终结,悲剧发生。 |

核心寓意与启示

-

个人层面:要正视问题,勇于接受批评

- 讳疾忌医的危害: 小问题不解决,终将酿成大祸,无论是身体上的疾病,还是学习、工作上的缺点,都不能逃避。

- 闻过则喜的智慧: 能够听取他人的批评和建议,是自我完善和成长的关键。

-

管理层面:要善于纳谏,防微杜渐

- 对领导者/决策者: 不能因为位高权重就刚愎自用,要善于听取不同意见,特别是逆耳的忠言,及时发现并解决问题,才能避免小错酿成大错。

- 对组织/国家: 一个组织或国家的发展也是如此,要警惕初期的不良苗头,及时进行改革和修正。

-

专业层面:要实事求是,尊重规律

- 对专业人士(如医生): 应该像扁鹊一样,坚持科学判断,对无法挽回的局面要有清醒的认识,并采取适当的措施(如告知实情或规避风险)。

- 对所有人: 要尊重事物发展的客观规律,无论是病情的发展还是问题的演变,都有其内在逻辑,不能凭主观意志强行改变。

相关成语

-

讳疾忌医 (huì jí jì yī)

- 释义: 隐瞒疾病,不愿医治,比喻怕人批评而掩饰自己的缺点和错误,不肯正视。

- 出处: 直接出自这个故事。

-

病入膏肓 (bìng rù gāo huāng)

- 释义: 病情已经到了无法医治的地步,比喻事情严重到无法挽救的地步。

- 出处: 也出自这个故事,描述蔡桓公最后的病情。

写作特色

- 对比鲜明: 扁鹊的“洞察秋毫、尽职尽责”与蔡桓公的“固执己见、愚昧无知”形成强烈对比,突出了主题。

- 层层递进: 病情、时间、劝告和反应都按照“由表及里、由浅入深”的顺序展开,结构严谨,引人入胜。

- 语言精炼: 用极少的笔墨,通过对话和动作描写,成功塑造了两个性格鲜明的人物形象。