这是一个非常经典的问题,但答案并不是非黑即白的。“研究院”和“大学”哪个更好考,完全取决于你指的是哪一类“研究院”以及你报考的专业和层次。

我们不能笼统地比较,而应该将“研究院”进行分类,然后与大学进行对比。

我们需要明确“研究院”的定义

通常我们所说的“研究院”可以分为以下几类:

-

大学下属的研究院(最常见):

- 性质:这是大学的一个组成部分,XX大学人工智能研究院”、“XX大学高等研究院”,它的招生通常由大学统一进行,导师可能同时是研究院和学院的教授。

- 特点:本质上就是大学的一部分,只是组织形式更灵活,科研导向更强,它的考试难度、分数线、竞争情况与本校对应的专业基本一致,甚至可能因为热门而更高。

-

中国科学院(中科院)、中国社科院(社科院)等国家级独立研究院:

- 性质:这些是独立于大学体系之外的、以科研为核心使命的国家级机构,它们拥有独立的招生资格,可以独立颁发学位(硕士、博士)。

- 特点:科研实力顶尖,但通常没有本科教育,它们的招生规模相对较小,专业方向更专、更精,竞争非常激烈。

-

各部委或地方下属的专业性研究院:

- 性质:例如中国农业科学院、中国医学科学院、交通运输部公路科学研究院等,它们也拥有独立的招生资格。

- 特点:专业对口性极强,通常只招收与自身研究方向高度相关的学生,对于目标专业明确、想在特定领域深造的学生来说,是非常好的选择。

分类对比:研究院 vs. 大学

下面我们针对不同类型的“研究院”,与“大学”进行对比。

对比“大学下属的研究院” vs. “该大学的普通院系”

- 几乎没有区别,甚至可能更难。

- 分析:

- 招生代码:通常使用同一个招生代码,参加同样的国家统考。

- 分数线:分数线由学校或学院划定,研究院的学生和学院的学生共享同一套分数线。

- 竞争:研究院因为是“金字招牌”或新兴交叉学科,往往吸引最顶尖的考生,竞争可能比传统院系更激烈。

- 举例:你想考清华大学的计算机专业,无论是去计算机科学与技术系,还是去人工智能研究院,初试科目和分数线都是一样的,复试竞争也都很激烈。

对比“中科院/社科院等独立研究院” vs. “顶尖985/211大学”

- 各有千秋,难度相当,但特点不同。

- 分析:

- 初试难度:初试科目和公共课(政治、英语、数学)是全国统一的,专业课则由各单位自主命题,顶尖大学和顶尖研究院的专业课难度都很大,没有绝对的谁更简单。

- 竞争特点:

- 大学:综合性强,名气大,校友资源丰富,校园文化浓厚,竞争者是来自全国各地的优秀本科生,报考人数多。

- 研究院:科研导向极其纯粹,资源高度集中,学术氛围浓厚,竞争者同样非常优秀,但报考人数相对较少,录取名额也极少,报录比可能非常夸张(例如几十比一)。

- 复试权重:很多顶尖研究院的复试权重非常高,非常看重学生的科研潜力和动手能力,对综合素质要求极高,大学则可能更综合一些。

对比“专业性研究院” vs. “综合性大学的相关专业”

- 对于本专业考生,研究院可能更好考;对于跨专业考生,大学可能更容易入门。

- 分析:

- 专业性研究院(如中国农科院):

- 优点:专业壁垒高,报考人数相对较少,且都是本专业或强相关的考生,导师资源、实验设备、行业认可度都非常高。

- 缺点:专业范围窄,如果将来想转行,选择较少,校园生活相对单调。

- 综合性大学的相关专业(如某985大学的农学院):

- 优点:平台更大,可以接触到更广泛的学科知识,有转专业的机会,校园文化丰富,综合能力锻炼机会多。

- 缺点:专业可能不是学校的王牌,资源投入不如顶尖研究院,竞争同样激烈,但对手背景更多元。

- 专业性研究院(如中国农科院):

总结与建议

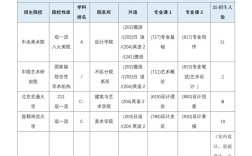

为了让你更清晰地理解,这里有一个简单的决策表格:

| 对比维度 | 大学 | 独立研究院 (如中科院/社科院) | 专业性研究院 (如农科院/医科院) |

|---|---|---|---|

| 整体难度 | 顶尖985 ≈ 顶尖研究院 | 顶尖985 ≈ 顶尖研究院 | 可能低于顶尖大学,但专业壁垒高 |

| 考试科目 | 统一公共课 + 自主专业课 | 统一公共课 + 自主专业课 | 统一公共课 + 高度对口的专业课 |

| 竞争特点 | 报考人数多,竞争者背景多元 | 报录比可能极高,竞争者都是“学霸” | 报考人数相对少,竞争者专业背景强 |

| 培养模式 | 教学与科研并重,通识教育 | 科研导向,几乎没有本科教育 | 高度专业化,实践与应用导向强 |

| 适合人群 | 喜欢综合环境、想全面发展、未来规划不确定的学生 | 科研目标明确、热爱学术、能承受高压和单调环境的学生 | 目标专业极其明确、想在特定行业深耕的学生 |

给你的最终建议:

-

不要只看“名头”:不要简单认为“研究院”就一定比“大学”好考或难考,第一步是具体化你的目标:你想考哪个大学/研究院的哪个专业?

-

研究招生简章和报录比:这是最直接、最有效的方法,去目标院校的官网,查找近3-5年的:

- 招生人数

- 复试分数线

- 报录比(报考人数/录取人数)

- 复试名单和拟录取名单(看考生来自哪些学校,分数如何)

-

评估自身情况:

- 你的本科背景和实力如何?

- 你的职业规划是学术研究还是进入业界? (研究院偏学术,大学的选择更多元)

- 你喜欢什么样的学习环境? (热闹的大学校园还是专注的科研院所)

一句话总结:与其问“哪个更好考”,不如问“哪个更适合我,并且我能考上”。 把目标具体化,然后去搜集具体的数据,你就能得出自己的答案。