这是一个非常经典且重要的人生选择问题,没有绝对的“哪个更好”,只有“哪个更适合你”,选择研究生还是公务员,取决于你的个人职业规划、性格特点、风险偏好和对生活方式的期望。

下面我将从多个维度对两者进行详细的对比分析,希望能帮助你做出更明智的决定。

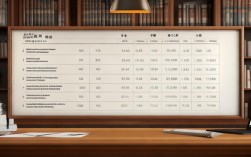

核心区别:一张图看懂

| 维度 | 读研 (深造) | 考公 (就业) |

|---|---|---|

| 本质 | 投资未来:提升学历、专业技能和研究能力,为长期职业发展铺路。 | 锁定当下:获得一份稳定、体面、有保障的工作,进入体制内。 |

| 时间成本 | 2-3年:全日制学习期间,没有稳定收入,需要家庭支持或贷款。 | 0年:如果成功上岸,立即开始工作,获得工资和福利。 |

| 经济成本 | 较高:学费、生活费,总计数万至数十万,机会成本是放弃2-3年的工资收入。 | 较低:报名费、备考资料费,总成本几千元。 |

| 风险与不确定性 | 高: 就业市场变化:毕业时可能面临“学历贬值”或“专业冷门”的困境。 研究方向与市场脱节:所学知识可能不完全符合企业需求。 “高不成低不就”:期望薪资与市场实际有差距。 |

极高: 竞争惨烈:“千军万马过独木桥”,热门岗位报录比可达几千比一。 “一次上岸”压力:备考过程漫长且枯燥,失败意味着要再战一年或另谋他途。 政策变动风险:招录政策、岗位需求每年都可能变化。 |

| 职业发展路径 | 专业化、技术化: • 学术路线:进入高校、研究所,从事教学和科研。 • 企业路线:进入研发岗、技术岗、管理培训生等,晋升路径与能力和业绩强相关。 |

稳定化、体系化: • 晋升路线:科员 -> 副科 -> 正科 -> 副处 -> 正处...,需要能力、机遇和人脉。 • 专业路线:成为某一领域的专家(如法律、金融、审计等)。 |

| 工作稳定性 | 低:完全取决于市场和个人能力,存在被裁员、行业衰退的风险。 | 极高:“铁饭碗”,除非犯严重错误,否则几乎没有失业风险。 |

| 薪资待遇 | 初期较低,后期增长潜力大: • 起薪可能不如公务员,但顶尖人才(如大厂、金融)薪资天花板极高。 |

初期中等,后期平稳增长: • 起薪在当地属于中上水平,福利(公积金、养老金、医疗等)完善,待遇稳定可预期。 |

| 工作压力与生活 | 前期压力大,后期相对自由: • 读研期间:科研压力、论文压力、找工作的焦虑。 • 工作后:加班强度因行业而异,但通常时间相对灵活,能更好地平衡工作与生活。 |

压力持续存在,生活相对规律: • 工作压力:来自KPI、人际关系、复杂事务等,形式不同但压力不小。 • 生活节奏:相对固定,加班情况普遍,但能享受完整的节假日和稳定的社交圈。 |

| 社会认同感 | 高:硕士学历在求职、落户、人才引进等方面有显著优势。 | 非常高:在传统文化中,公务员是“体面”、“稳定”的代名词,家庭和社会认可度高。 |

什么样的人适合读研?

- 有学术追求的人:对某个领域有浓厚的兴趣,喜欢钻研,未来想成为教授、科学家或行业技术大牛。

- 职业“敲门砖”需要的人:你的目标行业或岗位明确要求硕士学历(如高校教师、部分研发岗、金融分析等),本科文凭难以进入。

- 希望转换专业赛道的人:对本专业不满意,希望通过读研学习一个更有前景或自己更喜欢的专业。

- 希望提升平台和眼界的人:想进入更好的城市、更好的高校或企业,研究生学历是重要的跳板。

- 家庭经济条件允许,且能承受不确定性的人:不急于马上赚钱,愿意为未来的高回报进行投资和等待。

一句话总结:如果你对未来有更高的期望,愿意用时间和金钱去赌一个潜力更大的未来,并且能承受暂时的不确定性,那么读研是很好的选择。

什么样的人适合考公?

- 追求极度稳定的人:无法忍受工作的不稳定性,希望有一份“旱涝保收”的铁饭碗,对安全感的需求极高。

- 向往体制内文化和生活方式的人:认同体制内的价值观,喜欢按部就班、人际关系相对简单的工作环境。

- 希望工作生活平衡的人:虽然加班也多,但相比于互联网等“996”行业,体制内的假期、福利和作息时间更有保障。

- 有服务公共事业的理想抱负的人:希望通过自己的工作为社会做贡献,实现个人价值与社会价值的统一。

- 家庭期望且自身性格适合的人:家庭希望你有一份稳定的工作,并且你本人性格沉稳、善于处理人际关系、有耐心。

一句话总结:如果你最看重的是稳定、体面和可预期的未来,愿意接受相对固定的职业路径和收入上限,那么考公是你的不二之选。

可以“两手准备”吗?

当然可以,而且这也是很多优秀毕业生的策略,但需要非常高的自律性和规划能力。

策略:先备考,后读研(或边工作边备考)

- 时间规划:在本科期间或毕业后的“空窗期”,全力投入公务员备考。

- 结果导向:

- 如果成功上岸:恭喜你,直接进入体制,获得稳定工作。

- 如果失败:立即无缝衔接,投入研究生入学考试或申请,利用读研的时间继续备考在职公务员或事业单位,研究生学历本身也能为你未来在体制内晋升或参加遴选(选拔)增加砝码。

这种方式的优点:风险对冲,确保自己无论在哪个赛道都有一个不错的起点。缺点:压力巨大,需要同时准备两场难度极高的考试,对个人精力和意志力是巨大考验。

最后的思考题

在做决定前,请诚实地问自己以下几个问题:

- 五年后,我想要什么样的生活? 是在写字楼里为项目冲刺,还是在办公室里处理公务?

- 我最不能忍受的是什么? 是不稳定的生活,还是一眼望到头的职业生涯?

- 我的性格优势和劣势是什么? 是适合钻研创新,还是适合处理协调?

- 我的家庭能为我提供多大的支持? 无论是经济上还是精神上。

- 求发展、求上限、能扛风险 -> 读研

- 求稳定、求体面、求心安 -> 考公

这个选择没有对错,只有是否适合,希望你能找到那条最适合自己的人生道路,祝你成功!